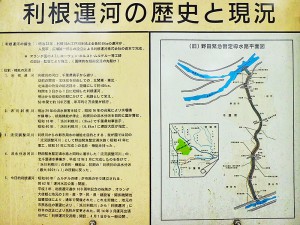

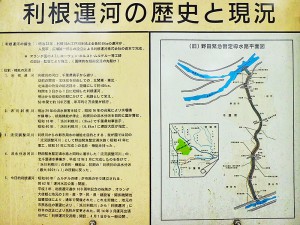

▲利根運河(とねうんが)

明治23年、利根川と江戸川を結ぶ全長8.4Km・海底幅18m・平均水深1.6mの利根運河が利根運河株式会社の資本により完成しました。

前回の記事の通り「土木県令」と呼ばれた人見寧(勝太郎)が利根運河会社の初代社長です。

利根川口の船戸と江戸川口の深井新田に通航料を徴収する収入所が置かれ、50年間で約100万艘、年平均2万余艘が航行しました。

利根川河口の千葉県銚子から遡り、それまで3日かかった関宿・宝珠花経由での輸送路を1日に短縮できるようになり、運河の観光地化推進も手伝って付近一帯は船頭や船客相手の料理屋、食料品店、雑貨屋、回船問屋などが立ち並び賑わいをみせました。

■利根運河年表

明治12年(1879)オランダ人一等工師A.T.L.ローウェン・ホルスト・ムルデル来日。

明治14年(1881)春に茨城県議会議員の広瀬誠一郎と秋場庸が、茨城県令(現在の知事)人見寧に利根運河開削を具申する。

明治15年(1882)2月広瀬が北相馬郡長となる。

明治16年(1883)1月御雇オランダ人4等工師ヨハネス・デ・レーケが内務省から利根運河の実地調査を命じられ、人見らも同行。

明治17年(1884)5月 人見は内務・大蔵・農商務の三卿に『茨城県五工事起業提言』を提出。利根運河建設案も含み、この時は千葉県南相馬郡三ツ堀(野田市)~江戸川左岸の加村(流山市)間で「三ツ堀運河」の名称であった。

明治18年(1885)2月からデ・レイケの後任としてムルデルが測量実地し内務省土木局三島通庸へ、船戸村(ふなと。柏市)と深井新田(流山市)を結ぶ掘削を最小限に留めたルートで構想された「江戸利根両川間三ケ尾運河計画書」を提出。

6月17日、人見と千葉県令船越衛が江戸利根運河協議書に調印。

7月8日人見が茨城県令を非職となり、島惟精(これただ)が後任となる。

明治19年(1886)5月8日島が茨城県令を辞任、11日死去。安田定則が後任となる。

7月に千葉県令・茨城県令・東京府知事三者合意で内務大臣山縣有朋に「運河開鑿之義ニ付上申」を提出し開削を建議。6月12日ムルデル一時帰国。

8月10日に広瀬が北相馬郡長を辞任し、下旬に麻布の人見邸に訪れる。

明治20年(1887)内務省から中止を命じられ、広瀬は民間企業での開削をめざす。

4月1日浅草の名倉屋で事業計画の打合せ会を開催。メンバーは●人見寧●広瀬誠一郎■秋場庸●色川誠一(創立メンバーが解離する中で長く運河事業に携わる。後に富士製紙常務取締役)●池田栄亮(千葉県会議長)●森隆介(茨城県会議員)■椎名半・関口八兵衛・笹目八郎兵衛。

人見・広瀬・色川は併せて利根運河の「三狂生」と呼ばることとなる。

10日発起人会を東京向島枕橋の八百松楼で開催。70名余りが集まり、来賓には内務次官、東京・茨城・千葉の知事等。

11日に広瀬は東京の京橋の木挽町商工会クラブで「利根運河創立協議会」を開催。

●人見●広瀬●色川●池田●森■高島嘉右衛門(大株主。後に高島易断で有名)、の6名が創立委員選出。

12日に日本橋蛎殻町三丁目の醤油会社内に仮創立事務所を置き、株式一株50円で株式申込受付開始。

13日に早くも目標の8千株40万円を集めて締切。

30日に創立事務所を日本橋区浜町2丁目11番地に移す。

5月9日に千葉県知事船越へ「利根運河開鑿願」を提出。ムルデルが再来日し、6月21日付でデレイケとの連盟で洪水を配慮した運河計画訂正書を西村捨三土木局長へ提出。

11月10日千葉県の「利根江戸両川間運河開削免許許可書」が交付される。特許の許可と国の保護と援助と共に、工期を24ヶ月に限定する等の規制が打ち出された。

20日、木挽町の貿易商会で株主総会を開き、役員を選挙。社長に●人見、筆頭理事に●広瀬、理事に●色川●池田●森(12月に辞任)、協議委員に■秋場■高島■椎名▲安田善次郎・秋元三左衛門・岡野寛・伊能茂左衛門・川村唯助・岩崎重太郎・茂木左平次が就任。

12月13日「利根運河会社」事務所を日本橋区浜町に設ける。

明治21年(1888)3月17日利根運河会社本社が建築落成を千葉県に上申。

3月29日利根運河会社支社設立を東京府に届け出(浜町事務所の住所)

5月9日工事着手。ムルデルは西深井村の矢口伊之助(征治。株主)宅の離れを宿舎に工事現場を監督した。内務省技師の近藤仙太郎が工事を監修。

三区に分けた工事のうち、第一工区はの化土(けど。腐葉土を含む)が多く土捨場まで廃棄運搬しなければならなかった。

土の運搬はモッコ等による手動と、木製レールを敷いたトロッコ、土を運搬する土船を使用。

第二工区内では湧水が阻み、アバ(小さな堤)で区切り湧水を汲みだしながら工事が進められた。

第三工区は地盤沈下のため修繕しながらの工事となり遅延した。

7月14日運河開削起工式を本社にて挙行(内務大臣、東京都・千葉・茨城県知事等来賓)

30日に会計検査委員を設置。委員は▲安田・志摩万次郎(池田に代わりに理事。筆頭株主)・笠野吉次郎。

明治22年(1889)1月15日ムルデルはの功績に対し勲4等が贈られた。

1月に悪水溝(あくすいみぞ。排水路)の「今上(いまがみ)落とし」伏せ越し(運河を横断させる)工事着手。

5月13日人見が病のため社長を辞任。23日に志摩が2代目社長に改選。11月28日広瀬が理事を辞任。

12月に6ヶ所の狭窄部(洪水対策のための補強箇所)工事開始。利根川河口に近い第五狭窄部には石積みの「水堤(すいせき)」を設置。

明治23年(1890)1月末に木桶組の今上落とし工事完了。

1年10ヶ月にわたる工事の従事者は延べ220万人にものぼり40万円の予算を超える57万円近くを費やした。

2月25日ムルデル立会いの元、江戸川・利根川間の水を通水。

3月18日広瀬が東京浜町事務所で病死。享年54。

25日に運河営業を開始し、通船。

5月11日ムルデルが任期満了で横浜からオランダに帰国。

6月18日に深井新田の本社で総理大臣山縣有明、内務大臣西郷従道他政府関係者らが臨席する盛大な竣工式を開催した。

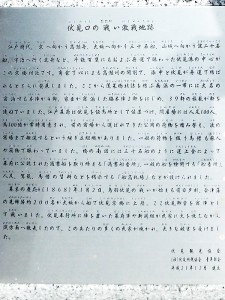

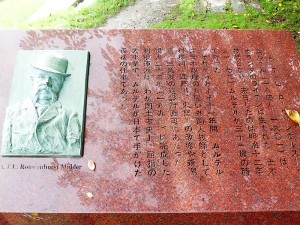

▲利根運河碑

明治41年深井新田の利根運河会社に建立。題額は竣工当時総理大臣山縣有明、撰文は起工当時千葉県知事船越衛。運河駅近くに移動したの現在は流山市立運河水辺公園に移設されている。

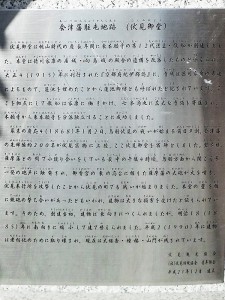

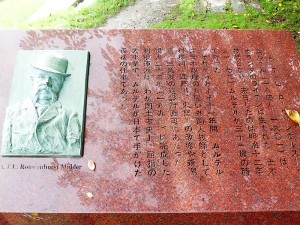

▲ムルデル顕彰碑

昭和60年にムルデルの碑が建立された。碑と同じく公園の運河沿いに佇んでいる。

■その後の利根運河

明治29年(1896)4月に河川法により洪水対策を重視した高水工事により、運河に不向きな河川が作られ、33年(1900)からの利根川改修工事が利根川水運に大打撃を与えた。

鉄道や自動車の輸送も盛んになり、衰退していく。

渇水や台風による増水等の自然災害にも悩まされ、昭和16年(1941)7月の大洪水により水被櫃端が崩壊。応急処置で利根川口に土手を築いで流れを閉め切り、航路機能が停止。

昭和17年(1942)1月25日に利根運河会社の内務省への売渡しが決まり、2月23日に利根運河会社は解散。利根運河は約50年の舟航路としての運河の役割を終えた。

国は運河としてではなく利根川の洪水分派を目的として買収し

昭和18年(1943)1月22日に派川(ばせん。分流)として認定され「派川利根川」となり、「利根運河」は行政上消滅した。

昭和23年(1948)に利根運河復旧促進同盟会が結成され、27年(1952)利根運河の改修工事が済み通水を待つだけになったが、ついに利根川口は開かれず、池の様な状態だった。

東京オリンピック(昭和36年)を契機に東京の都市再開発が進み、利根川下流印西市発作(ほっさく)から松戸市主水新田(もんどしんでん)で江戸川に合流する「北千葉導水路」建設が始まるが工事に時間がかかり、水不足の解消のため利根運河が「暫定水路」として利用され、再び通水する運びとなった。

昭和48年(1973)に市用水の補給を目的とする「流況調整河川」として野田緊急暫定導水路事業が開始。

昭和50年(1975)に、34年ぶりに利根川の水が運河に流れ込んだ。

現在の利根運河とほぼ同じ姿になったが、流水量は少なく、周囲から流れ込む生活雑排水により汚濁は改善されず、名称も「野田緊急暫定導水路」となった。

平成2年(1990)の利根川運河通水100年記念の祝祭の開催を契機に派川利根川から「利根運河」に改称。

平成12年(1990)3月に況調整河川の北千葉導水事業が完成し、暫定導水路ではなくなり、洪水分派河川の役割に戻る。

平成18年(2006)に社団法人土木学会が「推奨土木遺産」に指定。

平成19年(2007)経済産業省が「近代化産業遺産」に指定。下水道工事・景観整備が進み、財団法人古都保存財団の「美しい日本の歴史的風土準100選」にも選ばれる。

平成20年(2008)には千葉県教育委員会より「ちば遺産100選」に指定された。

▲運河橋、運河堀削土の盛土

運河橋は開削時に唯一架かっていた橋(昭和時代に架替え)。奥のアーチは右手のすぐ先にある運河駅に通じる東武鉄道野田線(東武アーバンパークライン)の陸橋。

明治44年に千葉県営鉄道野田線が開通した。大正11年に北総鉄道となる。

老舗・割烹新川の脇の土手は運河堀削土の盛土のようです。

参考図書

・田村 哲三『志摩万次郎伝 』

』

・山本鉱太郎『江戸川図志 』

』

・川名 晴雄『利根運河誌 』

』

・北野道彦『利根運河 』

』

・『流山市史別巻 利根運河資料集 』

』

・新保往國弘『水の道・サシバの道 』

』

・流山市教育委員会『利根運河120年の記録』

・根岸門蔵『利根川治水考 』

』

・日本工学会『明治工業史2 明治工業史2』

明治工業史2』

・鈴木為三『志摩万次郎君略伝』

他、利根運河交流館、関宿城博物館、流山市立博物館案内・展示資料等