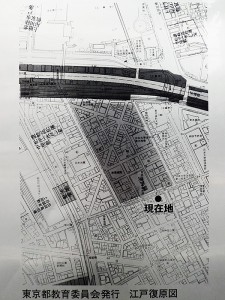

北方に奉行屋敷。道路を隔てた西方(京町裏)と奉行所南方に与力・同心等の組屋敷があった。

北門は大阪町通りの突き当たり、南門は平戸橋北方弾正町の入口に設かれた。

立石門の北に御囲米倉、立石通突当りは庭口にあたり南矢倉を置く。

本郭は中央は役所玄関口、役所の後方に火見櫓があった。

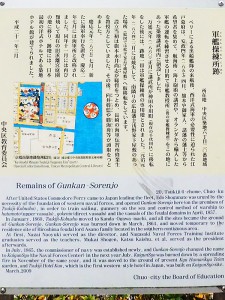

▲伏見奉行所跡

歴史のある土地に合わせたデザインを取入れた桃陵団地の入口に碑が佇む。

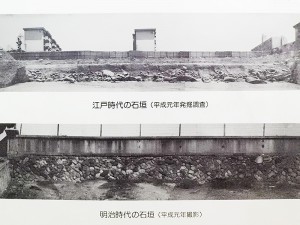

伏見奉行所址の古写真を見ると立派な石垣の塀で囲まれていたことが分かる。

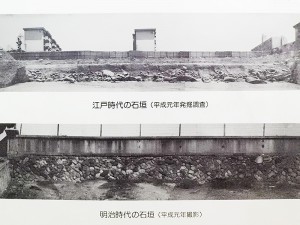

付近に石垣が残る。案内掲示板の上写真は江戸時代の石垣、下は明治期に陸軍が奉行所前の道路部分を西へ広げて建設した石垣。

■伏見奉行の役目

伏見奉行は伏見及び八ヶ村の政務を行った。

訴訟に関しては京都町奉行・奈良奉行・大津代官と共に京都所司代の監督下に属す。

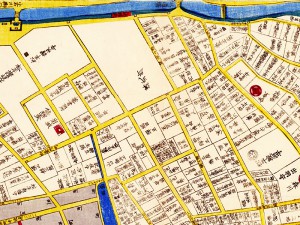

城下町の伏見は廃城後も宿場町として栄え、西国から京に入る伏見街道・竹田街道が通り、また山科盆地から東海道に合流する地点でもある交通・経済の重要な地であった。

※西国大名が朝廷との接触を避けるため、参勤交代の大名行列は京都ではなく伏見宿を経た経路を使わせたという

港町でもあり、石川備中守時代(1714~1720)からは宇治・木津・伏見の各川筋の船舶も伏見奉行が管轄する。

伏見奉行は大名(1万石以上)が多く、万石以下の者も他の奉行と待遇が異なり役料は三千俵を給され芙蓉間詰従五位に叙される。

与力(よりき。町奉行を補佐。現米80石)10騎、同心(どうしん。与力の下で見廻り等警備に就く。現米10石3人扶持)50人、牢番1人が属す。

伏見奉行から町民に公布する幕府の法令は高札に掲げ、幕府の触書や奉行所の掟触書は奉行所詰合町村役人総代与頭に必要な分を写して更に各組で一通ずつ回達させた。常時掲げる重要な御高札場は京橋北詰西側に設けられた。

■歴代伏見奉行

慶長5年(1600)9月の関ヶ原の役後、伏見は松平下野守忠吉(ただよし。家康4男)の支配下となり、忠吉の舎人の源太郎左衛門が新たに開いたとされる。伏見には伏見城の城代と奉行二人が置かれた。

慶長7年(1602)~元和元年(1615)の両奉行:柴山小兵衛定好・長田喜兵衛義正

元和元~5年(1619)の両奉行:門奈左衛門宗勝・山田清太夫重次

元和5年8月に伏見城が廃されて城代が無くなる。奉行に任じられた山口駿河守直友以降は1人(寛文5~8年までは3人か)となる。

元和9年(1623)12月に小堀遠江守政一(こぼりまさかず。小堀遠州/えんしゅう。松山藩第2代・近江小室藩初代藩主。遠州流茶道の租)が伏見奉行となる。

それまで奉行所は清水谷(しみずだに。旧堀内村。御陵石段下あたり)に在った。

寛永2年(1625)7月に豊後橋(現観月橋)の北の富田信濃守邸跡に伏見奉行所を築き移転。9年に緑と水が豊かな伏見の景観に合う風雅な館舎が完成した。

11年(1634)7月の将軍徳川家光上洛の折に家光は新築の奉行所屋敷に入り小堀遠州に茶を所望し、立派な庭園を賞賛した。

正保4年(1647)2月6日に69歳で亡くなる。

正保4年3月1日~寛文9年(1669)4月10日までの伏見奉行:水野石見守惟忠貞

この間の寛文5年(1665)7月6日~8年(1668)7月13日に宮崎若狭守政泰・雨宮対馬守正胤も名目上の奉行に任じられるが京の役宅に在り、両者は京の司法を任され京町奉行の初代(宮崎は東町、雨宮は西町)となる。

寛文9年7月3日に千石因幡守久邦が伏見奉行に任じられ、天和元年(1681)10月21日伏見で死去。

天和2年(1682)正月11日~貞享3年(1686)11月11日までの伏見奉行:戸田長門守忠利

貞享3年11月11日岡田豊前守善次が伏見奉行に任じられ、元禄7年(1694)2月13日に死去。

元禄7年3月28日~9年(1696)正月15日までの伏見奉行:青山信濃守幸豊

元禄9年~11年(1698)まで京都町奉行が分任。

元禄11年11月15日に再び伏見奉行を置き、建部内匠頭間政宇に任じる。

在任中に土地開拓を進め、中書島を開拓し蓬莱橋・今福橋(現在は埋立)が架かる。

正徳4年(1714)7月11日に石川備中守總乗が伏見奉行に任じられ、享保5年(1720)5月24日に病没。

享保5年6月~19年(1734)10月15日の伏見奉行:北條遠江守氏朝

享保19年10月20日~延享3年(1746)3月1日までの伏見奉行:小堀和泉守政峯(まさみね。小室藩第5代藩主)

延享3年3月1日~宝暦元年(1751)10月15日までの伏見奉行:管沼織部正定用

宝暦元年10月15日~8年(1758)11月18日までの伏見奉行:堀長門守直寛

宝暦8年11月18日に久留島信濃守光通が伏見奉行に任じられ、明和元年(1764)9月4日に死去。

明和元年10月15日に本多対馬守忠栄が伏見奉行に任じられ、安永7年(1778)9月20日に死去。

安永7年11月8日に小堀和泉守政方(まさみち。政峯7男。小室藩第6代藩主)が伏見奉行に任じられる。過去に奉行を務めた小堀家として期待されながら翌年2月27日に伏見に着任。

天明5年(1785)9月16日に後に伏見義民と称される町民達が政方の悪政を直訴し12月27日に罷免となる。

政方は田沼意次に協力的であったため松平定信の粛清を受けたとみられ、その後親子で改易となった。

天明6年(1786)1月21日に久留島信濃守通祐(光通の子)が伏見奉行に着任し、京の東町奉行所で京町奉行丸毛和泉守政良と共に直々に、前任の奉行側と入牢中の九助ら多くの取調べをした。

寛政3年(1791)5月13日に死去。

寛政3年5月24日~7年(1795)12月8日までの伏見奉行:本荘甲斐守道利

寛政7年12月12日~12年(1800)12月28日までの伏見奉行:松平但馬守昌睦

寛政12年12月28日に加納遠江守久周が伏見奉行となる。

この頃の伏見奉行邸宅内には藤花があり、仙洞(せんとう。退位した天皇)の御覧に供す。文化4年(1807)12月20日解任。

文化5年(1806)3月~7年(1810)まで京都町奉行が分任。

文化7年10月24日に本多大隅守政房が伏見奉行に任じられ、11年(1814)10月30日に死去。

文化12年(1815)正月11日~文政2年(1819)8月8日までの伏見奉行:丹羽長門守氏昭

文政2年8月24日に仙石大和守久功が伏見奉行に任じられ、6年(1823)3月4日に死去。

文政6年3月24日~10年(1827)9月12日までの伏見奉行:堀田加賀守正民

文政10年10月12日~天保4年(1833)6月までの伏見奉行:本庄伊勢守道貫

天保4年6月24日に加納遠江守久儔(ひさとも。上総一宮藩初代藩主)が伏見奉行となり10月1日に着任。7年(1876)天保の大飢饉の被害を受けて大坂から伏見に毎日40石の給米。

天保8年(1837)2月の大坂町奉行所の元与力大塩平八郎の乱の際は与力・同心達を率いて東町奉行役宅に入り応援した。

天保9年(1838)9月24日より内藤豊後守正縄(まさつな。信濃岩村田藩第6代藩主)が伏見奉行となり12月23日着任。荒地を利用した利益を諸費用に宛てがい、桑栽培の奨励等の産業促進や、疫病の流行時は自らの資財で薬を施する等の善政を行った。安政5年(1858)に城代格に昇格し京都御所取締兼務を命じられる。安政6年(1859)8月11日に解任。

安政6年8月28日に林肥後守忠交が伏見奉行となり、寺田屋での坂本龍馬の捕縛の指揮等を執るが、慶應3年(1867)6月24日に死去(京の激動期の急死のため5月24日から一ヶ月黙されていた説あり)

※奉行時代は「請西藩第2代藩主林忠交-最後の伏見奉行」記事参照

以降伏見奉行所を廃し、維新後に奉行所が廃止となるまで京都町奉行の支配となる。

■明治以降

慶應4/明治元年(1868)正月3日の鳥羽伏見の役で、伏見方面の戦いでは薩摩軍が御香宮神社に陣を布き、会津藩兵と新撰組隊士ら幕府側が入った奉行所に官軍の砲火が浴びせられ、奉行所は焼け崩れた。

明治4年(1871)に親兵(後に近衛兵に改称)が置かれ、10月の東幸と共に東に移り、以降荒廃した。

明治5年(1872)兵制改革で第四師団大津歩兵第九連隊の分営の鎮台(陸軍屯所)となる。

明治19年(1886)5月20日に第四師団工兵第四大隊の兵営となり、第十六師団の深草に設置となると共に明治43年(1910)3月22日に第四大隊は攝津高槻に移り、新たに工兵第十六大隊の兵営地となった。

第二次世界大戦後は米軍に接収され米軍キャンプ場となり、後に日本に変換されると市営住宅が建ち今の桃陵(とうりょう)団地となった。

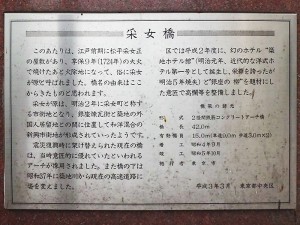

▲伏見工兵第十六大隊跡の碑

左手にある桃陵団地の歴史解説掲示板の上の笠石は陸軍時代の門に使用されていた石。

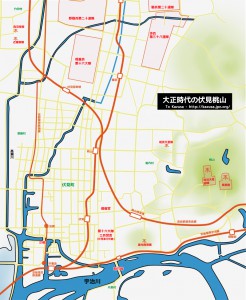

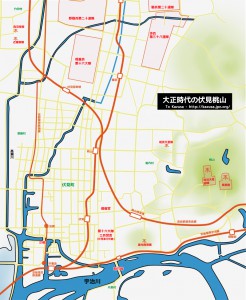

※地図はクリックで拡大。古絵図との比較なので誤差あり

▲常盤就捕處の碑

『頭角藏懐未嶄然 龍門母子此迍遭 老椎獨在興亡外 雪辱風餐八百年

従四位勲二等岩崎奇一題』

この地の東の常磐町は源義朝の妻常盤御前ゆかりの井戸が由来とされ、牛若丸ら3人の子を携えた常盤御前が平清盛の捜索者にここで捕われたとして明治44年に建立。

平治物語には常磐は伏見の伯母を訪ね、伏見から大和宇多郡龍門へと伯父を頼って行く話がある。

京都市立桃陵中学校に維新戦跡と伏見奉行所跡の碑があり(見学許可必須)この校舎辺りに与力・同心の組屋敷があった。

伏見公園運動施設辺りが庭口、中学校グラウンド辺りが役所の敷地の南にあたる。

また市営団地建設の際に小堀遠州が手がけた奉行所の庭園の一部が見つかり、昭和32年御香宮神社に庭園の石を移して庭園が再現されさた。境内には伏見奉行が献納した燈篭もある。

「伏見奉行所跡の碑」所在地:京都市伏見区奉行町の市営桃陵団地内