>O様

お問合せの「高間伝兵衛の史料」について、

正月二十三日(享保十八年)の件は

高間伝兵衛の記事内の参考図書にある

『享保撰要類集』の、第九巻上に収録されています。

参考になれば幸いです。

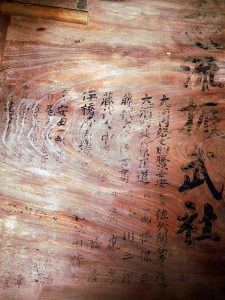

▲飽富(あきとみ)神社と不二心流振武社奉額

明治24年(1891)10月奉献。

先頭に大河内縫之助(不二心流正統二代目)や大河内正道(不二心流正統四世)の名。

藤代吉高・吉隆は、中村一心斎に剣を学んだ藤城吉高と吉隆親子と思われる。

上総国望陀郡根形村飯富(いいとみ)に「振武社」を起こした伊橋清三郎以下、飯富や奈良輪等、近隣の門人の名が連なる。

■飽富神社(飫富神社)

祭神は倉稲魂命、相殿大巳貴神・少彦名神。

綏靖天皇(すいぜい。神武天皇の皇子)の即位元年(皇紀80年)4月に天皇の兄である神八井耳命(かんやいみみのみこと)が創建したと伝わり、平安時代の延喜式神名上に上総国五座大一座として記されている古刹。

古代の上総国望陀郡飫富庄の豪族飫富(おふ)氏にちなんだ飫富宮(おふのみや)で、いつしか飽富とも称されるようになった。

天慶2年(939)3月、平将門公の兵乱の時に朱雀天皇の勅使が鎮定祈願を修して太刀一振りを納めたという。飽冨神社には古くから太刀が奉納されており、平安時代末期のものとみられる無銘附太刀拵(つけたりたちこしらえ)が市指定文化財として指定されている。

現代の権現造りの社殿(有形文化財)は元禄4年(1691)再建。

明治6年(1873)2月27日郷社、5月30日に縣社に列する。

飽冨神社で毎年正月に行われる年占行事の筒粥(つつがゆ)は県指定無形民俗文化財。

所在地:千葉県袖ケ浦市飯富(字東馬場)2863

■■不二心流と木更津「島屋」■■

▲延命寺総門と「不二心流五代實心齊伊藤直行先生之墓」

現在の総門はかつて参道にあった仁王門を移設したもの。

慶応4年(1868)8月に賊徒(旧幕臣と協力した村民による義兵)が延命寺に立て篭もり、上総諸藩の兵と交戦した。木更津近隣の村民が扇動されたのは、この地域で剣術修練が盛んであったことも起因するだろう。(飯野藩も出動しているため詳細は別途紹介予定)

■伊藤実心斎直行

天保9年(1838)不二心流正統大河内氏と同じく、下総国匝瑳(そうさ)郡共興(きょうこう)村(千葉県匝瑳市)で生まれる。

上総国望陀郡木更津村(千葉県木更津市)の島屋(当主は大河内幸左衛門)の道場で不二心流2代目大河内縫殿三郎や木更津に隠棲中の不二心流開祖中村一心斎に剣術を学ぶ。

望陀郡高谷村(袖ケ浦市)の御園家の食客となり、下総・上総国内で広く不二心流の剣を教えた。

一方、大河内家は不二心流四代目大河内正道(縫殿三郎の三男)が結城藩に成東陣屋(山武市)へ招致され、直心影流の榊原鍵吉(さかきばらけんきち)らと撃剣興行にも加わり廃刀令後の撃剣再興に努めた。成東で正道の弟の家に養子に入った過去もある伊庭兵二(正高。成東出身)が正道から5世を継ぎ、実質の正統となる。

中村一心斎の「剣術」の門人は下総・上総に多く在り、免状を拝受した幾人かの皆伝者がそれぞれ5代目として不二心流の技を受け継いでおり、伊藤実心斎は上総郷里の伝承者として「不二心流五代」と刻まれたのだろう。

大正12年(1923)12月28日に伊藤実心斎は85歳で天寿を全うした。

多くの門人に指導し慕われた実心斎のため立派な供養碑が高谷延命寺(ご子息が住職となっている)の参道脇に建てられた。

伊藤直行の名は「剣道」指導者となった門人達が語り継いだ。

飯王山延命寺 所在地:千葉県袖ケ浦市高谷1234

■■不二心流と木更津「島屋」■■