▲龍溪寺と林家の墓所

四間の墓域の周囲にはかつて柵が在った。

林家系譜や寛政重修諸家譜等では林光政から数えて林家6代目忠政親子、7代吉忠、8代忠勝の墓所とされるが、龍渓寺には吉忠のみ埋葬されたと伝わっている。

貝渕藩・請西藩の藩主となった林家の菩提寺は東京都の青松寺で、6~8代目の他は供養墓とみられる。

※幕末の請西藩主林忠崇は17代目

■林吉忠(はやしよしただ)

藤四郎。元和元年(1615)5月7日に大坂夏の陣で29歳で戦死し、領地の殿辺田村(とのべた。義父忠政の隠居地ともされる)の従者が吉忠の首を持ち帰り龍渓寺に葬る。

【8/27:吉忠の説明文移動】→『請西藩林家祖先7代目林吉忠と大坂夏の陣』

—————————————————-

林家の墓所の正面向かって右から

▼林忠晟(ただあきら。9代目忠隆の長子)の供養墓

『實相圓光院殿』『天和二年 了悟日静居子 七月廿日』

※忠晟が部屋住で病死したため、林家は養子に出た横田家を継いでいた弟の忠朗(後に忠和)を呼び戻して継がせた

▼【十三代】林肥後守忠篤の供養墓

『寛政八丙辰年 樹徳院殿従五位下 前肥州大守務参元滋大居士 三月廿七日』

※木造釈迦如来坐像(市指定文化財)の龍溪寺本尊は忠篤の寄進といわれる

▼【九代】林信濃守忠隆の供養墓

『元禄十丁丑年 大享院殿従五位下前信刕太守觸照遇光大居士 四月初九日』

※中央の一番大きな墓の為か郷土誌では吉忠の墓と紹介されているが、刻まれている内容は忠隆のもの

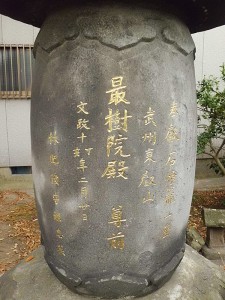

▼七代目吉忠の墓(左写真)と、隣(右写真)の實相院の墓

★【七代】林吉忠の墓

『元和元乙卯年 玄明院殿光山旧露大居士 五月七日』

意 旹元和元乙卯 三州住林藤四良□ 於大坂□死 光山旧露大居士 五月七日敬白

光山旧露大居士──三州に住む林藤四良(郎)が元和元年5月7日大坂で戦死した意が刻まれている。

※京都伏見奉行として病死した16代忠交と同様に一心寺にも墓がある。

・實相院殿永寿日相大姉 延宝八庚申年三月廿八日

※吉忠の室という推測もされている

▼六代目忠政の墓(左写真)と、隣(右写真)の八代目忠勝の墓

★【六代】林忠政の墓

『元和八年』圓明院月照道恕大居士 元和八年壬戌年四月十四日

※忠政は17歳で眼病を患い、領地の茂原郷殿辺村に道斎の名で隠居したとされる。この時、徳川家と林家の献兎賜盃の伝統が中断したようだ。従士の杉田七郎左衛門の介抱を受け59歳で没。

★【八代】林忠勝の墓

『寛永十五戌虎年 □青山宗春居士 二月中旬二日』

※忠勝は父吉忠の討死の直後に生まれた。京都二条城守衛中に急死。常運院。

右側の並び

▼【十一代】林備後守忠勝の供養墓

『享保十七年 仰樹院殿前備州刺吏高嶽義堅大居士 九月』

※忠和の妹が嫁いだ溝口重時の次男。養子に入り林家を継ぐ。

▼【十代】林土佐守忠和の供養墓

『宝永二乙酉年 普門院殿 前土州刺吏理観禪入居士 三月十有二日』

※初め忠朗(ただあきら)。長崎奉行、江戸町奉行(南町奉行)等務めた。法名は禪定

左側の並び

▼【十二代】林忠久の供養墓

『宝暦十三癸末年 紹隆院殿本嶽浄智大居士 十月廿有八月』

・『文化七庚午年 圓寂達道謙周和尚覚霊 十二月十四日』

その他、右の並びに崩れた墓石もある。

郷土誌には6代目忠政の子藤蔵(慶長16年4月に17歳で没・桃雲金林居子)の墓もあるとされるが…

—————————————————-

▲龍溪寺の門、本堂、鐘楼堂

安寧山龍溪寺(りゅうけいじ)

曹洞宗。大永元年(1521)8月28日、益芝明周和尚が開山。

その後に池和田城(市原市池和田)城主の多賀蔵人(戦国時代里見義弘に属した)が開基。

▲縁起と本尊白衣観音の解説、厳かな参道

所在地:千葉県市原市石川1121-1