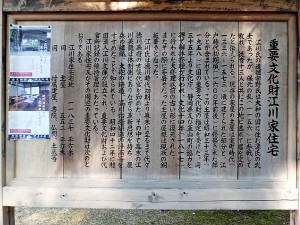

重要文化財指定の江川家住宅の敷地は11873㎡もある。

右写真は城郭の虎口にあたる枡形。江川邸では代官が外出する際にここで人員を揃え、幕末には農兵の訓練場に使われたという。

農兵の軍事調練に用いられた「右向け、右」「気をつけ、前へならえ」などの鋭音号令は、オランダ式の号令を江川英龍(担庵)が翻訳させ、日本人に分かりやすいよう工夫したもの。

▲表門と主屋玄関

表門は元禄9年(1696)建築、文政6年(1823)修復の薬医(やくい)門。

主屋は552㎡あり桁行13間(約24m)梁間10間(約18m)棟高約12m。室町時代創建部分と江戸時代初期修築部分が含まれる。近年銅板に葺替えられる前は瓦葺屋根だった。

手前に北条早雲が植えた伝承もある豇豆(きささげ)の古木。

▲江戸末期の江川邸と役所跡

「韮山屋敷鳥瞰図」は明治期に家臣の前田甲龍が万延元年頃の様子を回想して描いた図。

主屋北側辺りに韮山代官所の役人が政務した茅葺平屋の建物が在った。現在は梅林になっている。

他にも江川邸周辺には役人達の住む長屋や番人小屋、厩、牢屋など様々な建物があり、韮山代官役所として一体的に機能していた。

維新後も明治元年(1868)6月29日~4年11月の廃藩置県までは韮山県の県庁舎、9年の足柄県廃止まで足柄県韮山支所、12年まで静岡県韮山支庁舎として地方行政を担った。

官舎のあった場所は現在郷土資料館と民家になっている。

▲主屋の土間

土間(どま)は50坪程の広さがあり、天井板が張られていないため主屋の大屋根を支える豪壮な架構(かこう、小屋組)が見上げられる。高い位置に棟札箱が置かれている。

東側の生き柱は地中深くまで続いており、江川家の移住時から生えていたケヤキの木をそのまま柱として利用されたと考えられ長年大切にされた。敷台に室町時代の掘立柱と判明した柱根が展示されている。

竈の横に幕府に献上された「ペリーの大砲」アメリカ製のボートホーウィッスル砲車(上陸舟艇用の小型砲車)と砲弾が展示されている。砲身は複製。

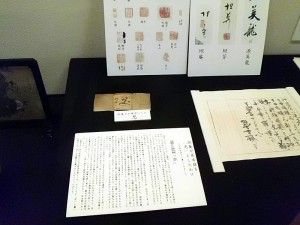

▲塾の間と坦庵の座右の銘「忍」

江川邸主屋土間側東北の18畳の部屋(玄関右手)が英龍の「韮山塾」と呼ばれた「塾の間」で江戸の江川塾を含めた生名簿もある。

江川塾には佐久間象山、英敏の代には大山巖、黒田清隆ほか多くの優秀な人材が集った。

坦庵の母久子は芳次郎(坦庵の少年時代)の優秀なあまりの血気盛んな性格を戒めいたが臨終に際して「忍」の一字を書いて与えられてからは坦庵の座右の銘としてこの一字を書いた紙を肌身離さず所持した。

▲西蔵・南北の米蔵と武器庫

西蔵は幕末頃の建築で四方の壁がわずかに内側に傾いた「四方ころび」という技法で造られている。正面から見ると将棋の駒のような形なので「駒蔵」とも呼ばれる。軒の屋根が瓦でなく伊豆石で葺かれているのも特徴的。

写真奥に並ぶ手前の南米蔵は明治25年(1892)隣の北米蔵は大正18年(1919)建造。

武器庫は幕末に造られ、火器や火薬の原料(硝石・硫黄・松ヤニ)等が保管された。

▲南米蔵の展示品は民具や調度品が中心。

米蔵は展示スペースとなっており裏門側の郷土資料館(共通券あり)とあわせて多くの展示物が見学できる。木馬までありここに載せきれません。

千利休が園城寺(三井寺)の割れ鐘に見立てて作り豊臣秀吉に献上した花筒の「園城寺」が江川邸の竹を用いたことから韮山竹が著名になった。

▲北米蔵は火器類の展示や反射炉や品川台場の資料解説等。

担庵は軍用銃の改良にも勤め、画期的な着発弾(着弾と同時に破裂する弾)なども開発した。

展示品としておなじみ韮山笠をはじめ、火縄銃、ゲベール銃、砲身螺旋切り台、木砲、大筒、その他野戦砲やモルチール砲の小型模型、砲弾、大砲鋳台道具等が並ぶ。

▲井戸と裏門(北門)

江川氏は大和国宇野より酒造技術をもって韮山に到ったとされ、元禄年間(1688~1703)頃まで江川酒と呼ばれる銘酒を造っていた。

江川家15代英治が北条時頼に献じ、18代英住の子正秀が北条早雲より江川酒の名を賜ったと伝わる。

徳川家康が伊豆国での鷹狩りで献上された江川酒を賞美し、江川屋敷内の井戸む図が軽い味わいで酒に合うと褒め、自ら河原の野菊を下し家紋とせよと言ったことから、それませの「五三の桐二つ引紋」から「井桁菊紋」に改められたという。

井戸の向こうにパン租の碑。

裏門は古くは茅葺屋根で、文政6年(1823)建築だが門扉は更に古く天正18年(1590)豊臣秀吉の小田原攻めで韮山城が包囲された際に砦の一つであった江川曲輪当時のもので、多数の穴はその時に受けた鉄砲玉や鏃の跡だとされる。

・韮山邸(史蹟韮山役所跡)所在地

静岡県伊豆の国市韮山韮山1番地

・重要文化財「江川家住宅」サイト:http://www.egawatei.com/

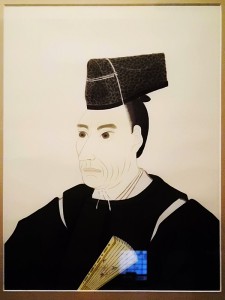

■■韮山代官江川家と担庵■■