※画像は世古六太夫碑より

※画像は世古六太夫碑より

■世古六太夫(せころくだゆう)

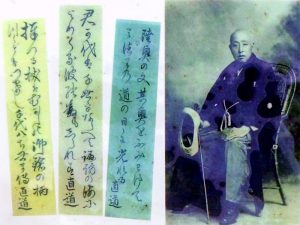

通称は六之助、諱は直道。

天保9年(1838)1月15日、伊豆国君澤郡川原ヶ谷村(静岡県三島市川原ヶ谷)の栗原嘉右衛門正順の次男として生まれる。

栗原氏の祖は甲斐源氏流武田氏で、清和源氏流武田系図によると11代当主武田刑部大輔信成の子の十郎武続(甲斐守。七郎とも)が甲斐国山梨郡栗原邑(山梨県山梨市)に居住し栗原を称した。

嘉永2年(1849)4月に駿河国七間町(静岡市葵区)山形屋某に雇われ、翌年8月に帰郷。(山田万作『岳陽名士伝』)

14歳で伊豆国田方郡の三島宿(三島市)一ノ本陣・世古家に入り、家業を手伝う余暇に文武を磨き、学問は津藩士斎藤徳蔵正謙に学んだ。15歳で世古清道の嗣子となる。世古家を継ぐと、本陣主として六太夫を名乗った。

安政4年(1857)長男鑑之助(後に六太夫の名を継ぐ)が生まれる。

安政5年(1858)三島宿の問屋年寄役となる。

▲世古本陣表門を移設したとされる長円寺「赤門」と世古本陣址

本陣は大名・公家・幕府役人などの宿場施設で大名宿とも呼ばれた。世古本陣は参勤交代では尾張侯の御定宿であった。

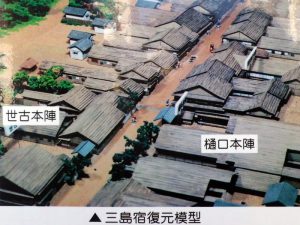

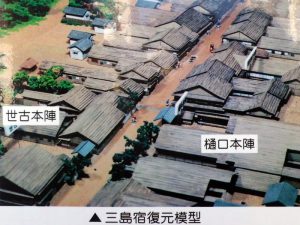

▲問屋場址と世古本陣付近の三島宿復元模型模型画像は樋口本陣址パネルより

江戸時代の運輸は人馬を使って宿場から次の宿場へ送り継がれ、この公用の宿継(しゅくつぎ)は問屋場を中心に行われた。問屋場には問屋年寄、御次飛脚、賄人、帳付、馬指人足送迎役などあり、問屋場の北側の人足屋敷には雲助と呼ばれた駕籠かき人夫が詰めていた。

文久2年(1862)駿河国駿東郡愛鷹山麓の長窪村(長泉村)の牧士(牧の管理者)見習となる。(明治には牧士として「瀬古六太夫」の名がある)

文久3年(1863)韮山農兵調練所が設けられ、江川太郎左衛門代官管内の農民子弟凡そ70名を集めて軍隊調練を行った。六太夫は韮山農兵の世話役を勤めた。

慶応3年(1867)箱根関所を破り逃走した薩摩の浪士脇田一郎ほか2名を、六太夫は代官手代と協力して原宿一本松で召し捕る。

▲農兵調練場址と三島代官所跡

宝暦9年(1759)韮山代官所と併合し治所を韮山に移した。

三島陣屋の空き地は江川坦庵の創意で農兵調練場とした。維新後は小学校の敷地となる。

慶応4年(1868)倒幕を遂げた明治新政府と旧幕府の抗戦派による戊辰戦争が開戦した。

3月24日、新政府が大総督府を置き東征させる折、三島宮神主矢田部盛治(もりはる)は矢田部親子と社家等70余人を沼津~箱根両駅間の嚮導(先導警護)兵として奉仕する願書を先鋒総督に送る。(『東海道戦記』)伊豆伊吹隊(息吹隊)と名づけて25日に嚮導して三島宿は難なく官軍を休憩・通過させることが出来た。

閏4月上総国(千葉県)から出陣した旧幕府遊撃隊と請西藩藩主林忠崇ら緒藩兵による旧幕府隊が沼津に向かい、兵を引くよう江戸から遣わされた旧幕府重臣(既に新政府に恭順)との交渉上沼津藩監視下の香貫村に駐屯し、返事の約束の日を過ぎても音沙汰ないまま足止めされていた。

5月18日、上野山の彰義隊蜂起の報が届き、やむなく旧幕府遊撃隊人見勝太郎が抜け駆けの形で自軍(第一軍)を率いて加勢に向かうことを決意する。

夕方に三島宿へ「澤六郎・木村好太郎」の名で、翌日夜の宿割と人足(宿場町が提供する運送者)を問屋役人の六太夫らに命じに来た。軍目(憲兵兼監察役)澤六三郎らによる林忠崇を筆頭に全軍が通過する準備とみられ、人見の行動は切迫した状況打破のために林忠崇公らと示し合わせた(おそらく沼津藩主水野出羽守の温情もあっての)策であったことを窺わせる。

19日朝、連日の大雨で氾濫した川を渡り脱した人見隊が三島にたどり着く。

しかし明神前に新政府によって俄作りの新関門が置かれていた。

旅籠松葉屋に居た関門長の旧幕府寄合松下加兵衛重光(嘉兵衛、嘉平次。下大夫。4月25日から三島駅周辺警守にあたる)が駆けつけ、通過を阻まれた人見隊は、大鳥居に木砲2砲構え、白地に日の丸の旗を翻して関門を威嚇する。

一触即発の危機に、問屋役の六太夫や三島宮神主矢田部が取成して、矢田部が松下を佐野陣屋(現裾野)に報告に行かせる機転で、事なきを得たという。

後発の旧幕臣本隊が、伊庭八郎率いる第ニ軍を先頭に東海道を真っ直ぐ進み昼過ぎに三島に到着。

宿場には徳川家康以来幕府に恩がある者が多く、六太夫ら問屋役人一同は千貫樋(せんがいどい。豆駿国境にある灌漑用水路の樋)まで出迎えたという。

世古本陣の西に在る脇本陣・綿屋鈴木伊兵衛に林忠崇を総督とする本営を置き休憩。

人見らの救援として前田隊を急行させてから、本隊も山中村へ向かった。

こうして三島宿を戦禍の危機から救った六太夫だが、新政府軍に幕府方内通者との嫌疑がかかり、これまで新政府に尽くしていた矢田部らの嘆願も聞き入れられず捕えられてしまう。佐野の獄舎にて詰責を受けたという。病のため矢田部家に預かりになり縛後31日目に釈放。

7月18日三島関門が撤廃される。

▲三嶋大社鳥居前と矢田部式部盛治像大人銅像(澤田政廣氏作)

矢田部盛治は掛川藩家老の橋爪家からの養子で、安政の大地震で倒壊した社殿の復興を果たし、祇園山隧道を開鑿し新田開発を行うなどで三島宿の民から慕われた。

明治3年(1870)明治政府により本陣が廃止される。

明治5年(1872)六太夫が戸長となる。

明治7年(1874)に第四大区一小区副区長となる。

明治12年(1879)三島に小学校の前進になる新築校舎建設に協力。

明治17年(1884)7月24日三男の松郎誕生。(後に兄の六太夫廣道の後を継ぎ、大正10年に市会議員となる)

明治20年(1887)沼津に移住。

明治28年(1895)に沼津・牛臥に海水浴場旅館「三島館」を建て、三島の旧宅を修築し「岳陽倶楽部」とし、各界著名人と交遊を深めた。

明治36年(1903)に妻のナツが61歳で死去し、長円(ちょうえん)寺に葬。法名本修院妙道日真大姉。

大正4年(1915)12月31日78歳で死去し、妻と共に長円寺に眠る。法名本行院直道日壽居士。

▲正覚山大善院長圓寺・世古六太夫夫妻の墓

維新後の六太夫は教育の推進者として伝馬所跡に私立学校開心庠舎(かいしんしょうしゃ)を開設し、実業家として沼津停車場前に通信運輸事業を展開して郵便事業の基礎を築く等、郷土に貢献した。

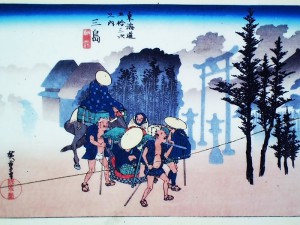

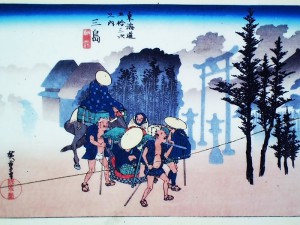

■三島宿 歌川広重「東海道五十三次之内 三島 朝霧」(沼津市設置の路上パネルより)

慶長6年(1601)德川家康によって東海道五十三次の11番目の宿場に指定され、古くからの交通の要所であり伊豆一宮の三島明神(現在の三嶋大社)もあり隆盛した。

一ノ本陣・世古六太夫、二ノ本陣・樋口伝左衛門

脇本陣3、他旅籠74軒(天保年間)

・「長円寺」所在地:静岡県三島市芝本町7-7

・「三嶋大社」所在地:静岡県三島市大宮町2丁目1-5

参考資料

当記事と請西藩関連記事中明記の文献の他、案内板(三島市教育委員会、本町・小中島商栄会設置)、郷土資料館展示・収蔵史料等。閲覧許可ありがとうございました。