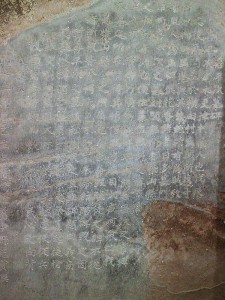

▲安楽寺と相場助右衛門の墓

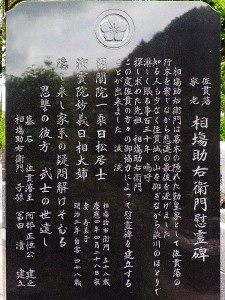

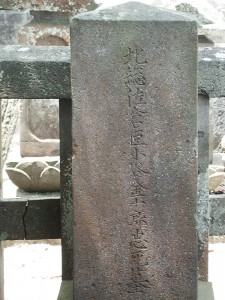

開闡院一乗日松居士 相場助右衛門 五十八歳 慶應四年四月二十八日 寂

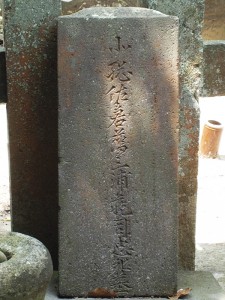

演寳院妙義日相大姉 妻 寿美子 明治三年 自害 四十八歳(慰霊碑より)

■相場助右衛門(あいばすけうえもん)

佐貫藩の納戸役(80石)相場三右衛門茂隣の跡を継ぐ。

文武両道で文学は漢学者の大槻磐渓(おおつきばんけい)に学び、武道は斉藤弥九郎の門下で神道無念流の免許皆伝であった。

佐貫藩主阿部駿河守正身(まさみ、まさちか)、因幡守正恒(まさつね。後に駿河守)の二代に仕え、佐貫藩の江戸詰家老に昇進したとされている。

文久元年(1861)に藩主正恒は大坂加番を任じられ、側用人の資格で随行し伏見に居て上方の様子をよく知る助右衛門の尊王意見を在坂中に採った。

慶応4年(1868)前藩主菊山公(正身)の第四子で15歳の小十郎を養子に貰い受けた。100石持参で260石となる。

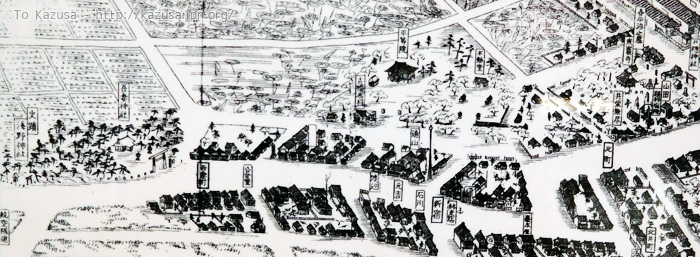

戊辰の動乱の色濃くなり、3月に佐貫藩は江戸屋敷(上屋敷が外桜田・中屋敷が愛宕下・下屋敷は霊南坂)を引き払って佐貫へ集まった。助右衛門は恭順を唱えたが、佐貫藩は徳川譜代であり江戸と上総で暮らしていた家臣達は佐幕を唱える者が多かった。

4月に木更津に駐屯する徳川脱走兵の撒兵隊が佐貫藩へ応援を要求し、助右衛門は協力に反対したが、28日に佐貫藩は撒兵隊の支援を決定した。

この日、栗飯原八百之進ら佐幕派同志31名は助右衛門の排除を実行する。

午後3時頃、佐幕派同志達20人程が佐貫城中の太鼓櫓のある大手門付近の石垣辺りの茂みに潜んで、助右衛門が帰宅するのを待った。

助右衛門は大手門を出て南の清水坂を下って古宿(ふるじく)の家へと向かう。

坂を下った正面の御厩(おうまや)で長岡勇(33歳の最年長とされる)ら10名程が待ち伏せ、窓から助右衛門とお供の中間を狙撃した。

不意に真正面から体を撃たれた助右衛門は屈せずに傷口を押さえながら抜刀する。

剣の腕が立つ上に拳銃を所持している助右衛門に対して、20歳の血気盛んな印東男也政方(いんどうおなりまさより。後に万次に改名)が臆せずに一太刀浴びせたのを皮切りに、山崎邦之助、相沢甲子次郎信秀ら若侍が続き、そして残りの同志達が一斉に斬り掛った。

助右衛門は体中無残に切り刻まれて悲運の最期を遂げたのである。

31人は勝隆寺に引揚げて、謹慎の意を示した御届書を藩主へ提出した。

襲撃事件の沙汰は、加害者31人は忠義からの行いとしてお咎め無しであったとされる。

一方、相場家は、阿部家からの養子小十郎は連れ戻しになってお家断絶・家族追放という重い処分を受けた。

妻の寿美子(すみこ。飯野藩物頭の西平之亟の娘)夫人は悲痛な思いで後処理をし、棺桶を買うことも憚られたので亡骸は長小持に入れられ、従妹や女中の助けを借りて夫を花香谷(はながやつ)の安楽寺に葬った。

そして14歳の養女米子(よねこ。安政2年の大地震で被災した弟相場助之亟の娘)と共に、実家(飯野藩の平之亟の家)へ帰ることとなる。

2年後の明治3年(1870)に寿美子は自害し、米子は平之亟の子の志津馬に嫁いだ。

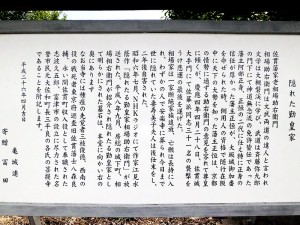

▲近年建立された相場助右衛門慰霊碑と案内板。子孫冨田氏の寄贈。

墓石 佐貫藩主阿部正恒公建之

相場助衛門子孫冨田清建立。上部に丸に桔梗の家紋。

昭和6年(1931)7月、NHKラジオにて小説家の江見水蔭(えみすいいん)作「隠れたる勤王家相場助右衛門」が放送された。

日蓮宗安樂寺

天正5年(1577)に僧日國が開山。

所在地:千葉県富津市花香谷167-1