武蔵国多摩郡(東京多摩地域)は新撰組中心人物を多く輩出し、新選組局長近藤勇は上石原村(調布市野水)、副長土方歳三は石田村(日野市石田)、六番隊組長井上源三郎とその甥の井上泰助は日野宿北原(日野市本町)等の出身地です。

そして日野宿(ひのじゅく)に彼等を支えた名主の佐藤彦五郎が天然理心流道場を開き、彼等が集いました。

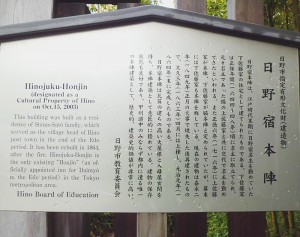

▲日野宿本陣

都内に残る唯一の本陣建築で日野市指定有形文化財。屋根は切妻瓦葺。

▲主屋

土間から上がる正面の広間(18畳)は名主の仕事部屋。

右の写真、南隣に茶の間と仏間と納戸。光源の向こうに庭が広がっています。

▲土方歳三が昼寝をした玄関の間(10畳)

佐藤彦五郎は歳三の姉のぶの夫で、歳三は実家よりもこちらに訪れていたそうです。

この「玄関の間」が土方歳三が急いで日野に帰った折に横になって義兄の彦五郎の帰りを待っていたとされる部屋です。

「昼寝をした部屋」と書かれると道場時代のほのぼのした雰囲気に取られがちですが、話を伺うとそうではなく新撰組結成後時勢が急変し多忙を極めた歳三の様子が伝わってきました。

姉夫婦を慕っていた歳三のごく短いつかの間のやすらぎであったのでしょう。

北側の広い縁が式台。身分の高い物はここから上がって中に入ったようです。

▲6畳ずつ連なる控えの間

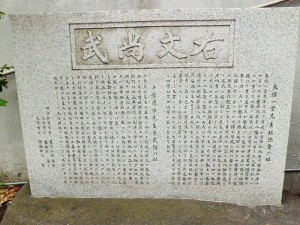

中廊下を経て南に上段の間。襖の文は歳三が書を学んだ本田覚庵(かくあん)の孫の本田石庵(せきあん)の筆、手前の襖の絵は丹崖(たんがん)作。

▲市村鉄之助を匿っていた控えの間

歳三は箱館戦争で新政府軍の総攻撃を前に、側に残っていた市村鉄之助に写真と刀等の遺品を「使いの者の身の上、頼み上げ候 義豊」の文と共に佐藤彦五郎宅に届けさせ、彦五郎へ「われ、日野・佐藤に対し、なにひとつ恥ずるべきことなきゆえ、どうかご安心を」との伝言を託しました。

そして佐藤家はこの奥の控えの間に、市村鉄之助を匿っていたそうです。

※撮影禁止なので写真は有りませんが、土間と勝手や台所のあった場所にも展示物が公開されています。

日野宿脇本陣跡

日野宿は江戸時代の初めに定められた甲州街道の宿場の一つで、宿内には日野本郷の名主を代々務めた2軒の佐藤家があり西の佐藤隼人家(通称「上佐藤家」)に本陣(公家・大名・旗本や幕府役人専用の宿所)、東の佐藤右衛門家(通称「下佐藤家」)に脇本陣(本陣に次ぐ宿所)が置かれた。

嘉永2年(1849)正月18日の大火によって日野宿本陣の主屋が焼失したため、当主佐藤彦五郎俊正が10年の歳月を費やして竣工し文久3年(1863)4月15日に上棟、翌元治元年(1864)12月28日に家移りをした。

佐藤彦五郎は火事の翌年嘉永3年(1850)に天然理心流三代近藤周助邦武(近藤勇の養父)に入門し、その後この屋敷の東側に天然理心流佐藤道場を開いた。

家移りの後に長屋門を改修し「稽古場」を付設し慶応2年11月朔日(1日)に稽古始を行う。

この道場で土方歳三はその後新撰組を結成する近藤勇・沖田総司・井上源三郎らと稽古に励んだ。

※日野宿案内板・パンフレット等参照

日野宿本陣サイト:http://www1.hinocatv.ne.jp/shinsenr/honjin/

所在地:東京都日野市日野本町二丁目15番9(日野駅より徒歩10分程)

* * *

日野宿本陣の現在の建物は下佐藤家の日野宿脇本陣跡です。

ガイドの方が建物の構造や質問に対して丁寧に説明してくれます。

新撰組に興味があることを知ると、佐藤家と土方歳三の関係や逸話を話して頂けました。

皆さん親切で、かつての宿場そして土方歳三ゆかりの地であるとしみじみ感じられる場所です。彼の「豊玉発句集」で度々詠んでいる梅の句は、この旧佐藤彦五郎邸に残る老梅と思われるとのことで梅の季節に訪れるのも良いかもしれませんね。

日野宿本陣の道路斜め向かいに新撰組グッズ販売や日野宿関係資料を展示する「日野宿交流館」が有り

北西の井上源三郎(新撰組副長助勤・六番隊組長)の生家の土蔵を利用した「井上源三郎資料館」には井上家や新撰組ゆかりの品を展示されています。

井上源三郎資料館サイト:http://genzaburo.web.fc2.com/

裏手の「佐藤彦五郎新選組資料館」は次の記事にて。