▲土方歳三が育った家を改築後、一部を土方歳三資料館としてゆかりの品を公開しています

土方歳三義豊(ひじかたとしぞうよしとよ)

歳三の父、土方義諄(隼人)は武州多摩郡石田村(現・東京都日野市石田)のとうかん森の北東に住む持高三十九石の裕福な豪農(上農)でその家は「大尽(だいじん)」と呼ばれた。

天保6(1835)年5月5日、10人目の子(六男)として生まれる。母恵津(えつ)の胎内にあるとき父が、6歳で母も亡くなり、実兄の妻に養育される。

11歳で江戸伊藤松坂屋呉服店(現・東京都台東区上野の松坂屋上野店舗)に丁稚奉公に行くも、店の上役と諍いを起こし、甲州街道を約九里(36km)夜通し歩いて生家に帰る。

通説では嘉永4年、17歳の時に再び江戸大伝馬町の商家に奉公に出たが女性店員と過ちを犯したことが知れ店を辞しているが、13歳から約10年間親戚の商家に奉公を続けた説もある。

17歳(前述の説だと20代)で天然理心流三代目近藤周助邦武に入門し、周助の養子の勝太(後の近藤勇)と親交を持った。

万延元年(1860)から谷保村(やほ。現東京都国立市)に住む親戚の本田覚庵(かくあん)に書を学ぶ。

多摩時代の歳三は「身長五尺五寸(165~7cm)眉目秀麗にそて頗(すこぶ)る美男子たり」と表わされている。

文久3年(1863)正月、徳川幕府は将軍家茂(いえもち)の上洛に際し、清河八郎の献策を容れ護衛の浪士を募集する。

同年2月4日、近藤勇と歳三はこれに参じて小石川伝通院(現東京都文京区)に会合し、同月8日、浪士組は中仙道(木曽路)を京に向け出発する。その後彼らは、反幕を表明した清河と決別し、清河らが江戸へ引き上げた後も京に残留し、壬生浪士組を結成した。

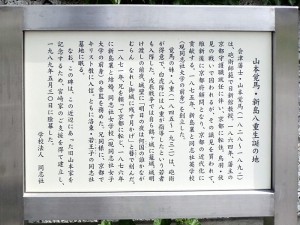

会津公松平京都守護職の下「新撰組」として御所の存す京の治安維持にあたる。

市中の警固と不逞浪士の摘発、元治元年(1864)6月5日天皇の長州への遷座を企てた浪士達を襲撃した池田屋事件等で名を上げるも、幕府は征長を遂げられず、墨染事件で近藤が狙撃され負傷。

慶応4年(1868)1月鳥羽・伏見の戦いで旧幕府軍は敗走。死傷者を多く出した新撰組は大坂から佐幕派の船順動丸・富士山丸に分乗し歳三は近藤に付き添い負傷者を乗せた富士山で江戸に下った。

新撰組は甲陽鎮撫隊を結成するも再起を期した甲州勝沼の戦闘に敗れ、下総流山(千葉県流山市)に陣したが、近藤勇は捕らわれ板橋宿庚申塚において斬首される。

その後も歳三は宇都宮、会津、仙台に転戦後、仙台湾に停泊中の榎本武揚らと箱館五稜郭に入城。

蝦夷地開拓と北辺の護りに就く独立国と認めて貰うべく新政府に嘆願するも認められず、激しい攻撃を受けることとなる。

明治2年5月11日、松前街道一本気関門に於いて馬上諸兵隊を指揮中に戦死。享年35歳。

▲歳三の胸像

土方歳三資料館から見てモノレール線を渡った向こう側、石田寺の北にあり稲荷(とうかん)森の東方向にあった歳三の生家は天保11年の多摩川の洪水の被害にあい、残った母屋等を今のある場所へ移築したそうです。

風呂あがりに相撲の張り手の稽古をしたという大黒柱も、資料館の天井の梁として残っています。

資料館は先日記事にした日野駅周辺の老若男女な客層とは違い、女性客とカップルで溢れかえっていました。

入ってすぐのコーナーに歳三生家の模型があります。

一定の来場者が入ったところで、歳三の兄喜六の子孫の土方愛(めぐみ)さんが展示品の案内を一つ一つ丁寧にアナウンスして下さいました。

まず目に付くのが歳三が家伝の石田散薬(いしださんやく)を得意先に卸す時に背負った薬箱(葛篭)と、散薬製造の道具、帳簿と散薬そのもの。

近くの浅川の河原に自生する牛革草(ぎゅうかくそう)から漢方薬が製造される石田散薬は酒で服用するもので打ち身捻挫に効用があるとし、展示されている明治期の行商先記録の村順帳には広い範囲で多くの顧客先が記録されています。

有名な豊玉発句集は、文久3年春に41句を自薦して編まれた句集。「志れハ迷い 志なけれハ迷わぬ 恋の道」の句が丸で囲まれているのが見られます。

土方家伝来の武器、そして「義」が彫られた天然理心流の木刀が展示されていますが、同じ重さでつくったレプリカの木刀が資料館の脇にかけてあります。スタッフの方に声をかければ振らせてもらうこともできますよ。

現代のものと、より太くて重い従来のもの二本とも思ったよりは軽く片手で振れましたが、これを鍛錬として何回も振るとなると相当の腕力が必要です。

佐藤彦五郎に届けた歳三の遺品の品々、鎖帷子と籠手は生々しく破れていて、裏に「盡忠報国志(じんちゅうほうごくのし)土方義豊」と刻まれた鉢鉄(はちがね)も使い込まれています。

愛刀の和泉守兼定は刀身公開初日に拝見しました。

京都時代の愛刀は戦国の「之定」ではなく会津の十一代目和泉守兼定が松平容保公上洛の際に従い、京で拵えた二尺八寸のものといいます。

展示の兼定はその後の佩刀になり、十二代目の作で二尺三寸一分六厘。会津塗の鞘、鍔に梶の葉の装飾が施されています。写真の刀と同じようで、歳三が最期の間際まで佩びていたものなのでしょう。

▲歳三手植えの矢篠

幼い頃から武を好み、「われ壮年武人となって名を天下に上げん」と言い庭園に矢篠(弓矢の原料となる竹)を植えたそうです。今も矢篠は青々と茂っています。

帰り際には門前に売店ブースが出来ていて、それまで石田散薬の行商のことを話していたばかりなので新撰組や土方歳三ラッピングのお土産を威勢よく売る女性がより商売人肌に見えました。

お隣の古風で立派な門構えの土方家は、歳三の兄喜六の妻ナカのご実家です。

土方歳三資料館サイト:http://www.hijikata-toshizo.jp/

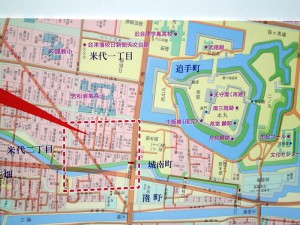

所在地:東京都日野市石田二丁目一番地ノ三(モノレール万願寺駅から徒歩2分)

土方愛さんが携わった書籍

「子孫が語る土方歳三 」「英傑たちの肖像写真

」「英傑たちの肖像写真 」「新選組永倉新八のひ孫がつくった本

」「新選組永倉新八のひ孫がつくった本 」

」

参考図書

・相川司『新選組隊士録 』『土方歳三

』『土方歳三 』

』

・鈴木亨『新選組100話 』

』

・永倉新八『新撰組顛末記 』

』

・木村幸比古『新選組日記 』

』

日野関連共通

・菊地明『土方歳三日記 上 』『土方歳三日記 下

』『土方歳三日記 下 』『土方歳三の生涯

』『土方歳三の生涯 』

』

・新人物往来社『新選組写真集 』

』

・双葉社ムック『新選組と土方歳三 』

』

他資料館配布の案内等

最後は歳三の墓所へ。

』

』

』