▲樹林寺の本堂と保科正之公頌徳碑・正之の生母お志津の供養塔

月蔵山(がつぞうざん)の北側、高遠城の鬼門(北東)に建ち、開山は高野山金剛頂院前住祐譽法院。

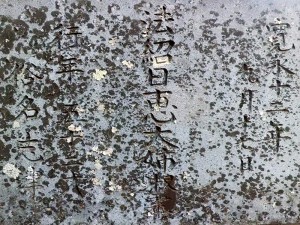

保科正之が出羽最上(でわもがみ。山形)藩として移封となるまで高遠城に暮らしたことから、平成2年6月10日に保科正之高遠城主就任360年を記念し会津松平家13代松平保定(もりさだ)氏の書で頌徳碑が建立された。正之の母、お志津(お静。浄光院)の供養塔が並んでいる。

■樹林寺と保科家

天正18年(1590)8月の家康の関東移封に伴い、高遠城主であった保科正直は、下総多古(しもうさたこ。千葉県香取郡多古町)に一万石を与えられて移封となった。

正直は隠居し、長男正光が保科家当主となる。

多胡で保科家の祈祷寺としていた樹林寺の本尊の夕顔観音は、昔、寺が火災で焼けてしまったが、村人が夢で見た夕顔の中に尊像が在るとお告げ通りに焼け跡の側の夕顔の中から立像がみつかったことから夕顔(ゆうがお)観音と呼び夕顔を刻み添えた伝承があった。

正直が樹林寺に祈っていた保科家の高遠再任が叶い、慶長6年(1601)正光は高遠へ転封が命じられた。

樹林寺も高遠へ移そうとしたが、多胡の村民に懇願されたために移設は取りやめ、代わりに樹林寺の観音堂の下の土を運ばせ、夕顔観音を写した立像を作らせて本尊にして、正光は高遠城の鬼門にあたる位置に同名の「樹林寺」を建立した。

正直は高遠に戻ったその年の9月29日に亡くなった。

樹林寺は、高遠に移ってから寺が出来あがるまでの間は高遠城二ノ丸の東の武具蔵の地に一時的に置かれたとも推測され、正直は熱く信仰していた夕顔観音に見守られての往生だったのかもしれない。

夕顔観音は境内の観音堂に安置され、慶長9年(1604)保科家が峯山寺より引いて建立したという護摩堂の本尊は不動明王。

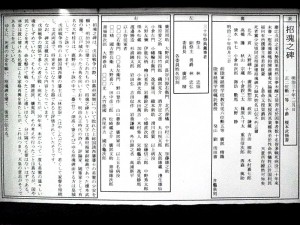

■保科家以降の樹林寺

保科家の後の高遠藩主となった鳥居家、内藤家にも引き続き祈願寺として信仰され、内藤家の時代には京都東山総本山知積院の末寺となり、大日如来を本尊とした。

また伊那の壇林で、八十八々霊場の四十九番札所として信仰を集めた。

現在、千手十一面夕顔観世音菩薩立像は本堂に安置され、高遠町指定有形文化財となっている。

▲お志津の供養塔

寛永十二年 九月十七日

法紹日恵大姉淑霊

行年 五十二才 俗名 志津

お志津の方は天正12年(1584)小田原北条家の家臣神尾(かんのお)伊予栄加と杉田氏の母の間に生まれた。

天正18年(1590)に小田原城が落城すると栄加は浪人となり、お志津は秀忠の乳母大姥局(おおうばのつぼね)の奥女中として江戸城に上がった。

密かに2代将軍徳川秀忠の寵を受けて身ごもったのが幸松丸、後の保科正之である。

秀忠は正室のお江を大事にして表立って側室を持たずに過ごしていたので、お志津は秀忠が大奥の侍女に手をつてたことが公になることを恐れて身を隠した。

慶長16年(1611)5月7日、神田白銀町のお志津の姉の夫の竹村助兵衛次俊の家で、秀忠の知るところ無く江戸で幸松は生まれ、3歳になると老中土井利勝の保護のもと武田信玄の娘の見性院(けんしょういん)に預けられ、江戸城田安門内の田安比丘尼屋敷に住む。

元和3年(1617)7月、幕府の仲介で見性院が、元武田家臣で今は徳川家に誠意を尽くしている保科正光に7歳の幸松の養育を頼み、11月14日お志津と幸松は高遠へ向かった。

母子のため高遠城三ノ丸に新居を設えられ、大坂の陣で正光の異母弟正貞を助けた有能な家臣を守役にし、正光も在城の際には徳川将軍家の落胤として日に何度もご機嫌伺いをした。正光は生前にいずれは秀忠と幸松を対面させたいとも語ったという。

寛永12年(1635)9月17日、浄光尼(お志津)は52才で高遠城で息を引き取り、当時西高遠に在った妙法山長遠寺に葬られた。その翌年、正之は17万石の加増で出羽最上20万石を拝領し転封となる。

後に会津藩主となった正之はお志津の墓所を会津の浄光寺、更に身延山久遠寺(山梨県)へと移した。

▲樹林寺の門前から高遠城址を撮影

真言宗智山派稲荷山真定院樹林寺(とうかざんしんじょういんじゅりんじ)

所在地:長野県伊那市高遠町東高遠2330