▲林側の鳥居と、神田側の朱色の鳥居

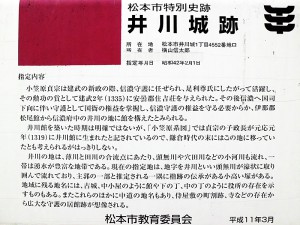

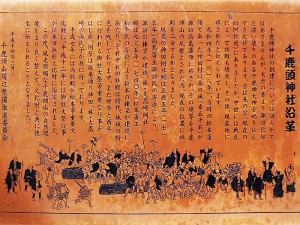

千鹿頭(ちかとう)神社は、古くは先の宮(まづのみや、さきのみや。祭神は大己貴命と大国主命、または猿田彦命。現在のあずまや付近)に在ったのが天文年間の武田氏との戦いで社殿が焼失、

その後現在の位置に移され、林城主の小笠原氏を始め松本藩主の尊崇、寄進や村々への神役賦課等を受けて隆盛しました。

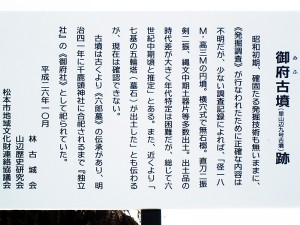

▲藩の境界に並んで立つ一間社流造の千鹿頭神社本殿と神社沿革

元和4年(1618)に千鹿頭山(ちかとうやま)の分水嶺(ぶんすいれい)で、神田村より南側の松本藩領5千石が諏訪高島藩(諏訪藩)領へと分割されて、両藩の境に二社の社殿が並んで建つことになりました。

向かって左が林と大嵩崎(おおつき)の社殿で元文5年(1740)松本藩第2代藩主松平光雄によって、

右が高島領・神田の社殿で正徳5年(1715)高島藩第4代藩主諏訪忠虎の寄進により造営され、松本市重要文化財に指定されています。かつては茅葺の屋根でした。

例祭、卯年と酉年の御柱大祭(松本市無形文化財)を同じ日に行い現在に至っています。

▲林側の神紋は保科氏のように諏訪の神氏から分かれた家系の「一葉梶(立梶の葉)」紋

神田側では高島藩主諏訪氏(諏訪神社上社大祝/おおほうり系)の諏訪梶の葉紋「四本足に三本梶」が見られます。他に林・神田それぞれの角字も掲げられ写真は林の角字紋です。

千鹿頭神社の創立は詳らかではありませんが「延暦年間(782~806)に田村将軍利仁の副将軍藤原緒継と林の里長六郎公が“うらこ山”より現在の地に、諏訪の洩矢(もれや、もりや)神の御子の千鹿頭神(ちかとう、ちかとのかみ)を移し祀った」と郷土誌や案内板に書かれています。

洩矢神は本来の諏訪の土地神で、天津神との国譲りで破れて諏訪に至った国津神の建御名方命(大国主神の御子。諏訪大神と同一視される)と対峙し、降伏したといいます。

その子の千鹿頭神は諏訪大神のもとで鹿の狩猟をよく行っていたことからこの名がついたとし、諏訪の有賀の千鹿頭神社(浜南宮)では酉の祭(御頭祭)ごとに鹿の頭を社に集めて諏訪神社に送ったと伝わっています。

守矢氏の系譜『神長(じんちょう)守矢氏系譜』では洩矢ノ神──守宅ノ神(守田ノ神)──千鹿頭ノ神─…としています。

▲千鹿頭神社の御柱。拝殿前に第一位・第二位の御柱、本殿裏に第三位・第四位の御柱が立つ。

諏訪大社(南方刀美神社/みなかたとみのかみのやしろ)は建御名方富命とその后(八坂刀売神。下社)とされ『諏訪明神縁起画詞』に75匹の鹿の頭を神前に供える御頭(おんとう)祭は三月酉の日、御柱を曳く御柱祭は寅申の年七年に一度とあります。

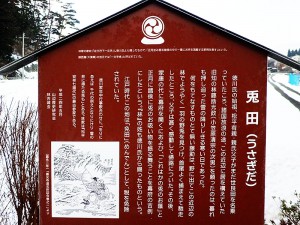

林と神田の千鹿頭神社の御柱祭が「卯年・酉年の五月」に行われるのは、御頭祭の酉の日と、卯(うさぎ)の日は…林郷の狩りにまつわる兎田伝説がルーツでしょうか?

▲本殿の裏には小さなお社があり、麓の和合の池は水鳥が雪を避けて仲良く並んでいました

摂社の服(はて)神社は古の鎮守神で祭神は建御名方(たけみなかた)命、王子稲荷は林城・深志城(松本城)から移され、祭神は倉稲魂(うかのみたま)だそうです。

宿世結神(しゅくせむすびのかみ)は林六郎公の息女・うらこ姫としていますが『神長守矢氏系譜』では千鹿頭神の后神を宇良子比売命(うらこひめのみこと)としています。

神長守矢氏の祀るミシャグジ神が諏訪神・守矢神双方ともに重ねられ、『諏訪神社誌』では千鹿頭神を「建御名方神の御子(母は八坂刀売神の妹の八坂入姫ともされる)内縣神(うちあがたのかみ)の別名、または八縣宿禰命(やのあがたすくねのかみ)の別名で建御名方神の孫」とし、有賀千鹿頭社の祭神は『豊田村誌』では千鹿頭神と記されていますが、一般には内県神が祭神と紹介されているので、うらこ姫も混合されているのでしょうか。

宿世は前世からの宿縁の意味なのでまさに縁結びに相応しい神名ですね。

『逢初川ノ図』には「女亀山」と「男亀山」が並び「産霊ノ神」と描かれており、村記にこの産霊社の祭神は高皇産霊(たかみむすび)神と記されています。

『古事記伝』ではムスは生(むす)とし、他に俗説として娘・息子のムス、二柱神の対である神産霊(かむすび)神は女神(または高皇産霊神と同一)とも解釈されています。

民間信仰で産土(うぶすな。産須那。その土地の神)神の崇拝と共に産霊(むすひ)を結びとして縁「結の神」ともされます。現在の摂社としての宿世結神もこの形と思われます。

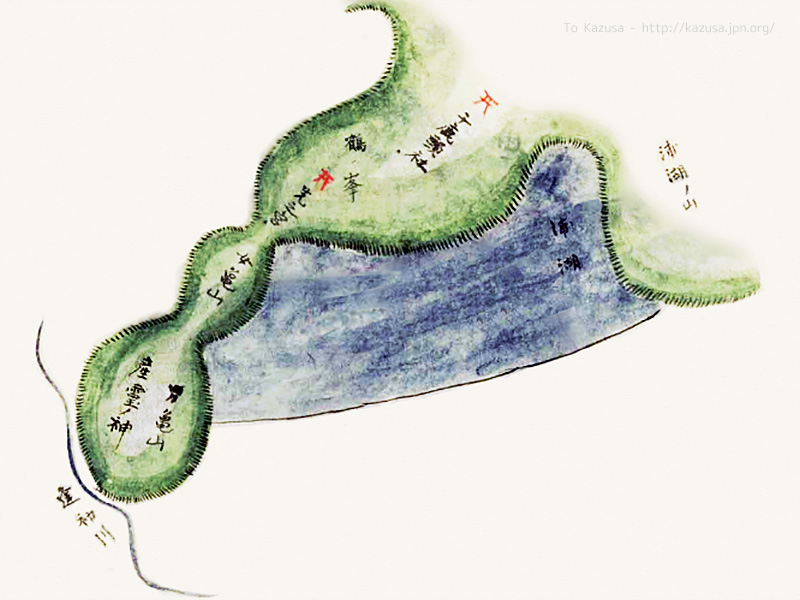

千鹿頭池(和合の池)は「浦湖」で、千鹿頭神社と先の宮のある「鶴峯」の南に「浦湖山」と描かれています。

浦湖山は同じ位置で明治時代の郷土地図には「浦子山」の字で書かれていますが、社殿のうらこ山やうらこ姫のうらこと同義でしょうか。

『春雨抄』に「しなの(信濃)なるあひそめ川のはたにこそ すくせ(世)むすひ(結び)の神はましませ」と読み人知らずの歌があり、これを『信濃地名考』では小県(ちいさがた)郡の男神岳・女神岳より出る相染川のことで、この縁結びの神に未通の男女ならば情事の願い事が叶うと解説されていいます。

千鹿頭山にも男女の亀山が並んでいるので、類似していますね。

諏方上社『社例記』に延暦14年に坂上田村麿が諏訪明神に神馬を奉じたとあり、東夷征討を成し遂げた後、田村将軍に従軍した諏訪有員(ありかず。諏訪大祝の祖)が社を造営した伝承もあるので、諏訪系の縁起が変化したものかもしれませんし、千鹿頭神社伝承の「遠征に出る宮人と土地の里長・縁結びの神となった里長の娘」と重ねていくと想像は尽きません。

他、碑や小祠が多くて写真を載せきれず…古くから現代までこの土地で崇められてきた証拠ですね。

「わきておる人のためとやしら雲のうらこの山に咲ける梅ヶ枝」後九条内大臣(九条基家)

「たちぬはぬ錦とそみるから衣うらこの山の秋のもみぢは」後一条入道関白(一条実経)

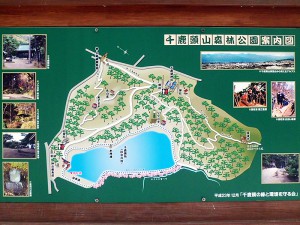

千鹿頭山森林公園所在地:長野県松本市神田~松本市里山辺