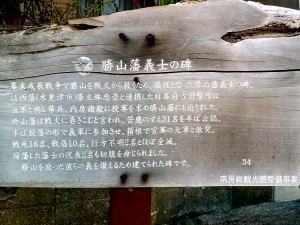

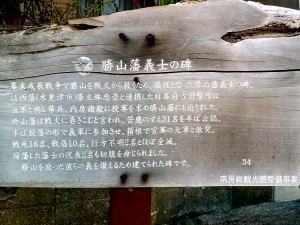

▲妙典寺と勝山藩義士之碑

入口脇に幕末の戊辰戦争で戦った勝山(かつやま)藩義士の碑があります。

慶応3年12月(1868年1月)に王政復古の大号令によって江戸幕府が廃止となったことを不服とする旧幕府臣が脱走し、翌年人見勝太郎・伊庭八郎ら幕府親衛隊であった遊撃隊が江戸湾から上総国(かずさ。千葉県中部)に上陸しました。

閏4月3日に遊撃隊の協力要請を承諾した請西藩の青年藩主林忠崇は自ら脱藩して真武根陣屋を出陣し、義軍として内房諸藩と連携すべく富津陣屋、飯野藩、佐貫藩へと援軍を求めて南下します。

8日に保田(ほた)に辿り着いた林軍に協力を迫られた勝山藩では、少年藩主の酒井忠美(ただよし)が上洛し恭順を示してしましたが、勝山に残っていた重臣達は領内を戦火から救う為に福井小左衛門・楯石作之丞(たていしさくのじょう)ら31名を半ば公認・半ば脱藩の形で義軍に参加させました。

林軍はその後館山から伊豆へ渡航し上野の彰義隊との連携を目指した折、事を鎮めようとする旧幕府要人の顔をたてて上申書の返書を待つ形で沼津に逗留しますが、約束の期日を過ぎても返事は届かず総督府(新政府の東征軍)の警戒も強まっていきました。

彰義隊の敗北の報を受けた遊撃隊は沼津を脱し、勝山藩士が編入されていた人見率いる第一軍が先鋒として小田原藩が守る箱根関所を攻め、5月20に関所を占領します。

その後一度は和睦した小田原藩が総督府から林軍掃討の命を受けて寝返り、5月26日に伊庭率いる遊撃隊と箱根湯本山崎で衝突。先鋒として前橋藩兵(富津陣屋より脱走兵として編入)と共に第一線にいた勝山藩兵に多くの犠牲が出ました。

伊庭が左手首を斬られる重傷を負い、少数精鋭であった遊撃隊も、新政府側の援軍が後押しする藩をあげての大軍には叶わず撤退しますが、新政府軍は追撃を休めず、この戦いで勝山藩士は須藤静摩(すどうしずま)以下戦死15名・戦傷10名・行方不明者2名とほぼ全滅状態でした。

義軍第一軍一番小隊/房州勝山藩酒井大和守家来

・箱根戦死者

須藤静摩義方・竹内利平(利兵衛)・高橋種助・高橋万吉郎・智作太郎・渋谷兼吉

秋子松五郎・佐久間徳蔵・高橋徳太郎・須藤弥八郎(弥八)・渡立半蔵・戸塚辰五郎

・箱根で打死

瀧本岩吉・松坂佐左衛門

・箱根行方不明者

安田定七

・蝦夷に転戦し箱館で戦死

三宅熊五郎

・記載なし

山口多郎三郎(義士碑では柴田太郎三郎)・山東林蔵・松坂啓造

・5月29日帰藩

福井小左衛門儀靖[隊長]・楯石作之丞粛・大澤和四郎・矢嶋四郎兵衛・小林栄吉

(行方不明)加藤六郎・木暮波太郎・川名儀兵衛

福井従者・小者

山根房吉・忍足徳蔵・博三郎(岩井伝三郎)・平四郎・義兵衛

生き残った義軍は館山に戻り、負傷者と病人に暇を出して戦える者のみで東北へ転戦します。

勝山藩士で帰藩したのは19人と記録されています。しかし生死を賭すのは戦場に居る者だけでは済みません。新政府は義軍に荷担した内房諸藩に責任追求し、各藩首謀者の切腹を命じたのです。

6月12日、勝山藩では帰藩していた福井・楯石が佐貫の三宝寺(さんぽうじ)で切腹し同寺に葬れました。前橋藩でも奉行白井宣左衛門が、飯野藩では樋口盛秀・野間銀次郎が命を以て断罪しました。

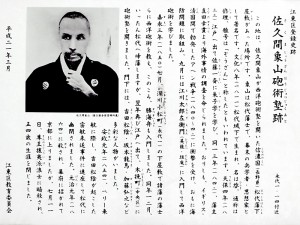

明治23年(1890)年に彼らの義を讃えて勝山藩ゆかりの人々の発起により義士の碑が建立されました。

題字の「視死如帰」(死を視ること帰するが如し)は勝山藩士が所属した第一軍の一番大砲隊長の人見の筆です。人見は維新後、開拓使、茨城県令も勤め、箱根早雲寺には戦死者供養の墓碑を建立しています。

碑の撰文は、野呂道庵の高弟で、保田町長を務めた早川儀之助です。

▲醍醐山妙典寺は醍醐(だいご)新兵衛家の菩提寺です。

醍醐新兵衛は捕鯨により安房勝山を発展させました。初代定明は田子の台妙典台に荒廃していた広栄山妙典寺を再興する為、自己所有地700坪を寄進し、ここに移しました。

醍醐山妙典寺

所在地:千葉県安房郡鋸南町勝山316-1

■勝山(加知山)藩・12000石

徳川譜代で若狭国(福井県)小浜藩主酒井氏は、江戸初期に幕府大老をも務めた酒井忠勝(12万3500石)の長子忠朝(ただとも)の流れです。忠朝は、理由は諸説ありますが廃嫡の身になり、酒井家の領地の安房国市部村殿町(旧富山町)で薄幸の生涯を終えました。

小浜藩2代藩主忠直は寛文8年(1668)に父忠勝の遺言に従って兄の子忠国に1万石を分けて忠国は大名として安房国平(へい)郡に小浜藩の支藩・勝山藩の藩主となりました。

それまでの領主は内藤清政と弟の正勝です。

現在の鋸南町勝山・旧富山・旧富浦町・旧三芳村の一部に跨る地を領し、越前国敦賀郡・上野国群馬郡に代官所を置き9代200年間この地を治めました。近世の安房地方では最も長い期間です。

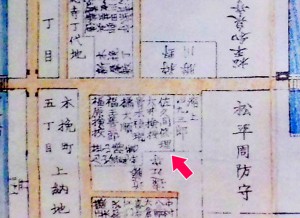

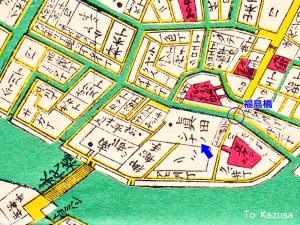

明治2年(1869)には、同じ名前の越前勝山藩との混同を避けるために「加知山藩」と改称しています。

内藤氏が構えた勝山陣屋は八幡山の中世勝山城東麓…現在の勝山通りの南側一帯で、山を背にして東西北は幅4間ほどの土塁に囲まれ、中央に陣屋屋敷、敷地は堀を含めて約四千五百坪(陣屋を囲んで城町・城前・内宿)でした。

現在は門前の「長八」の名が残り、井戸2つと屋敷から逃げるためのトンネルが残っています。

陣屋所在地:千葉県安房郡鋸南町勝山字栄町

勝山関連は千葉県文化財センター・南房総観光圏整備事業・鋸南町の案内文や碑文等を参考にしました