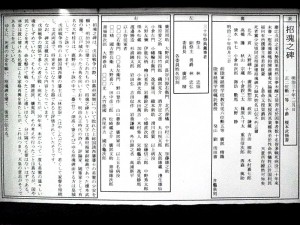

高野山成慶院『保科肥後守様御先祖御過去帳』に「法源院殿傅譽隆相大居士 信州高遠保科左源太御菩提也 施主同名肥後守様 寛永四丁卯十月三日但正月御命日」

常燈御供養として「法源院殿傅譽隆相大禅定門 神義 同保科肥後守様御養子同銘左源太様」と記されていることから左源太(さげんた)が保科正光(まさみつ。肥後守)の養子であったことは確かであろう。

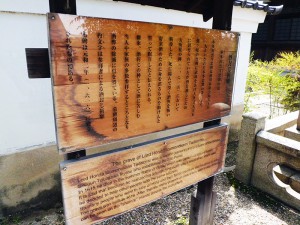

▲満光寺鐘楼門と保科正之(ほしなまさゆき)公の義兄弟左源太の墓

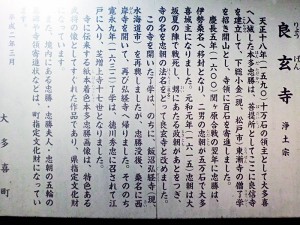

親縁山無量院満光寺(しんえんざんむりょういんまんこうじ)は天正元年(1573)笈往(きゅうおう)上人親阿芳公大和尚の開山で、昔は中町に在った。鳥居家が領した頃は浄土寺と改称し、享保17年(1732)12月十四世遺誉和尚が満光寺に戻したという。鐘楼門は牛久保流の大工菅沼定次の作とされ全て科(しな)の木を使用し善光寺になぞらえて建てられていることから「伊那善光寺」「信濃科寺(しなでら)」とも呼ばれた。

■保科家と左源太

武田家臣保科正直(まさなお)の嫡男正光は正室(真田安房守昌幸の娘。青陽院殿)との間に子が出来ず、側室も置かなかった。

※輿入れ時期は不明だが、天正10年(1582)の織田勢による武田攻めの際に救出され上田(長野県上田市)の真田昌幸の元へ身を寄せた理由が妻の実家と考えるとそれ以前で、正光は9歳から13年もの間武田勝頼(かつより)の子の信勝(のぶかつ。当時3歳)に仕えるために甲府に在って、言わば人質の状態から戦乱の波に呑まれた境遇のためとも考えられる

正直は、側室(光寿院。正重の母)の実家の小日向(おびなた。小比奈田)家に娘の一人(正光の妹)を嫁がせ、小日向源太左衛門との間に生まれた子、左源太を正光の養子に貰い受けた。つまり正光は甥を養子にとったことになる。

小日向源太左衛門は真田幸隆の長男(正光の妻の父真田昌幸/源五郎の兄)で天正3年(1575)5月の長篠の戦で戦死した真田源太左衛門信綱という説もあるが、確証は無い。

後世、内藤家時代の高遠藩の家老の葛上源五兵衛(くずかみげんごへえ)も満光寺を「真田左源太の菩提所廟所位牌…」と記しており、真田一族であったのは確かであろう。

天正10年の織田勢の侵攻で飯田城に居た保科正俊・正直親子は城の防備について武田家重臣と意見が対立し飯田を去り、高遠戦後に松本の小日向家へ、前述の通り正光も上田の真田昌幸の元へ身を寄せた。高遠の戦いでは正直の弟の善兵衛が討死している。

保科家臣赤羽俊房(あかばねとしふさ。甚六郎)が記した家伝、保科記と呼ばれる『赤羽記』に正光の母、武田家臣跡部越中守の娘も家臣と共に3月2日高遠城内で自刃し、満光寺住僧牛王和尚が遺骸を引き取り火葬しこの満光寺に埋葬したと記している。戒名は成就院殿願誉栢心妙大姉(後に北条家で害されたともされ、成慶院過去帳には「柏心妙貞禅定尼 天正十三年三月三日御命日…保科肥後守御慈母…」とある)

正直は実弟の内藤昌月を頼って上野箕輪城へ逃れ昌月と共に北条氏に帰属し高遠を奪還。

後に徳川方に転向し、家康から伊那半分の所領を与えられ、戦死した仁科信盛の後の高遠城主となった。

天正12年(1584)7月に家康の義妹多却姫を後室に迎え、天正16年(1588)5月21日高遠で正貞が生まれる。正貞は正光にとって腹違いの弟、左源太にとって年下の叔父にあたる。

天正18年(1590)家康の関東移封に従った保科家は下総多古(千葉県香取郡多古町)へ移封となり、正直は正光に家督を譲った。

※一方、真田家は徳川に歩み寄りつつ周囲の北条・佐竹・上杉氏を警戒しながら沼田等の領地を守る為の戦いを繰り広げていたが、家康に沼田領を北条氏に差し出すことを迫られた事から、昌幸は次男信繁を上杉景勝へ人質に送って上杉と手を結び、閏8月に北条・徳川の軍を上田で迎えうった。上田合戦の勝利を契機に豊臣政権に入り込み、豊臣秀吉の家臣となる。

文禄3年(1594)伝通院(家康生母)・家康・秀忠の前で、正光は7歳になった正貞を養子にするよう命じられた。既に養子の左源太が居るが、正貞は猶子の形で親子関係になる。

正貞は家康の外甥である血筋から、家康のそばで養育され、15歳で保科家嫡子が名乗る甚四郎に改名することとなる。

正光が再び高遠城主となって間もなく正直(正光と正貞の実父)が、その後正光の妻(真田昌幸の娘)が亡くなった。徳川家が積極的に後押しする中で、真田一族の血を引くことは肩身が狭かったであろう。

しかし後の行動で正光は左源太を気にかけ、正貞は行き場の無い正重母子を突き放しはしなかった。

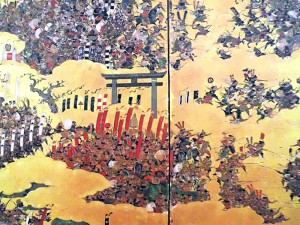

元和元年(1615)の大坂夏の陣では正光率いる保科軍の先鋒を正貞が務めたとする説の他に、正貞は不仲であった正光の軍には加わらずに本多忠朝(上総大多喜藩主。忠勝の子)に兵を借りて参戦したという逸話もある。

元和3年(1617)老中土井利勝の要請で、密かに匿われていた秀忠の落胤の幸松丸(こうまつまる。保科正之)が正光の養子として迎えられた。正貞は完全に廃嫡されたようだ。(幸松は「肥州(正光)には左源太という子がいるから行かぬ」と言い張り高遠入りを渋ったという逸話もある)

翌年、正貞の生母の多劫姫が亡くなる。

元和6年(1620)に正光は幸松に家督を譲る旨の書置で、正貞を厳しく絶交を言い渡す一方で、左源太には配慮を見せている。

遺言状の記された2年後に正貞は高遠を去り、正光の養子としては左源太と幸松が残った。

しかし寛永4年(1627)正月3日に正光よりも先に、左源太が息を引き取った。

病死とされるが、毒殺の噂も伝えられているようである。

左源太に関する資料は乏しく「丈ひくい小男であった」と伝えられている。

左源太の墓の五輪塔は在銘のものでは高遠で最も古いとされ、正面に「南無阿弥陀佛」

台石に「傅譽(伝誉)隆相」「寛永四」「丁卯・正月三日」と刻まれている。

満光寺所在地:長野県伊那市高遠町高遠975