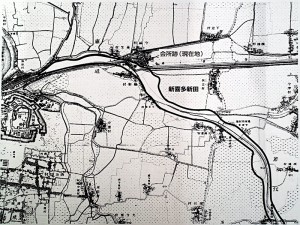

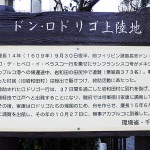

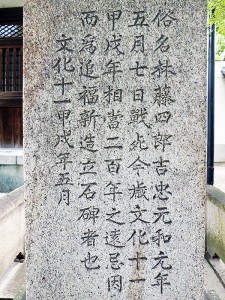

▲岩和田の上陸地とサンフランシスコ号(絵は日西墨国交通発祥記念碑案内板より)

サンフランシスコ号が約400年前の9月30日に漂着した海岸を、10月フィリピン沖・北西太平洋に台風が発生し日本近海北太平洋まで低気圧が覆う日に撮影。雲ひとつない快晴だが南から海岸めがけて激しく波が打ち付けていた。

ロドリゴ・デ・ビベロ・イ・アベルーサ(Rodrigo de Vivero y Aberrucia)

通称ドン・ロドリゴ(Don Rodrigo)はヌエバ・エスパーニャ(新スペイン。江戸での呼称はノビスパン。現メキシコ)第2代副王ルイス・デ・ベラスコの甥にあたり、1564年にヌエバ・エスパーニャ、現在のメキシコのプエブラ州テカマチャルコ市に生まれる。母は前夫の広大な領地を引き継いだメルチョーラ・デ・アルベーサ。

12歳になるとスペイン貴族の父ロドリゴ・デ・ビベロ・イ・ベラスコはロドリゴを当時のスペイン国王フィリペ2世の第4夫人アナ王妃付の小姓としてスペイン本国へ送り出した。

1584年にロドリゴはヌエバ・エスパーニャに戻り1595年6月にサン・フアン・デ・ウルア要塞の城番、1599年3月にヌエバ・ビスカヤ(フィリピン北部。16世紀の頃よりフィリピンはスペインの植民地となりヌエバ・エスパーニャ副王領として1571年マニラに総督府が置かれた)総督、1600年3月にタスコ鉱山町長官に任じられた。

■サン・フランシスコ号の日本漂着

1608年に未着任の総督府長官ドン・フアン・デ・シルバに代わり、44歳のドン・ロドリゴが臨時総督府長官となった。ヌエバ・エスパーニャのアカプルコを出発(1608.3/15)し、三ヵ月後にマニラの南にあるカピテに入港。(6/15着任)

前年マニラで暴動を起こして捕縛されていた日本人達の処罰について、ロドリゴは調査の上で200人の処刑を取下げて追放処分、明らかに海賊行為を行っていた犯人は投獄した。徳川家康宛に暴動者の日本への強制送還と暴動再発防止のための渡航制限(日本から年4艘)を通達をすると返事に異議申立は無かった。

翌年ロドリゴは任地での勤めを終え(1609.4)カピテ港から約千tの大型ガレオン船「サン・フランシスコ号」で随伴船の「サン・アントニオ号」「サンタ・アナ号」と共に帰途につくが、出発が遅れて(7/25)航海中に台風の季節となりフィリピン海から東の北西太平洋上で嵐に逢って難航してしまう(8/10)

サンタアナ号は豊後(大分県)白杵港に避難(9/20)、サンアントニオ号は無事にアカプルコへ帰国できた。

慶長14年9月5日(ロドリゴの記述は1609.9/30)夜10時、サンフランシスコ号は33度の計測地(実際は35度。彼らの海図では浦賀にあたる)で座礁。

寒い海上で身動きが取れないまま帆船は破損していき、ロドリゴ達は命からがら陸地に泳ぎ着いた。

カトリック教徒の日本人同行者に、海辺にいた者との通訳を頼み、漂着地がオンダキ(大多喜/おおたき)藩領のユバンダ(岩和田/いわわだ。現御宿町)であると教わり、海図が間違っていたことに気付かされた。

日本漂着は……13年前(慶長元年8月、1596.10)豊臣政権下のに同じように長宗我部元親(ちょうそかべもとちか)の治める土佐国浦戸(高知県高知市浦戸)に漂着したスペイン船サン・フェリペ号は元親に一度は保護されたものの、日本を害するようなキリシタンの弾圧を推し進めていた秀吉が派遣した奉行に積荷を没収され、残留した宣教師が翌年処刑された不幸な事件があり一行は不安であったが、ロドリゴは今の最高権力者がマニラから公式書簡を交わした徳川家にあることを頼み思っていた。

海岸から粗末な道を通り1レグア(4~6Km。古いスペインでは約4.19m)先の集落を訪れると、乗船員と同じ数程しか住民が居ない小さな村であったが、村民達は遭難者達に心から同情して惜しみなく食物を差し出し綿入りの着物を貸し与えた。

乗船者373名のうち56名は溺死し、生存者は317名であった。

▲御宿駅の海女像と岩和田の大波月(おおはづき)海岸

村人に救出され、凍死寸前の者は──火に当て急に体温を上げると心臓への負担で死にかねないという海辺の村人の知恵で──村の女達が人肌で温めたという話も伝わっている。

上陸地の田尻海岸をはじめ岩和田の浜は殆どが崖のような岩肌の下にあり「岩和田の村人達の食事は主食の米の他は殆ど大根や茄子等の野菜で、魚は時々だった。この海岸では漁獲は用意ではない」旨をロドリゴは記している。

■大多喜城主本多忠朝の厚遇

岩和田を領する大多喜城に異国船漂着の知らせが届くと、城主本多忠朝は、外国人の無断入国が許されない時世において一行の処遇を慎重に扱うためにまずは岩和田の浜に家来を視察に出した。

豊臣政権時に比べればキリスト教の弾圧は緩められたものの、徳川も寛容とは言えない。江戸幕府に睨まれればお家取り潰しも有り得るため城内での会議では、一行を全て切り捨てる意見が強かった。しかし忠朝は視察が戻るまでは首を縦には振らなかった。

そしてロドリゴ達は礼儀正しく、財宝一式流され苦境にあるとの報告を受けた忠朝は、速やかに一行を付近の寺に預けさせ、厚遇するようはからう一方、異国人が無闇に他所へは行かないように命じた。心から温情をよせつつも拙速な行動に出ず適切な処置をとったのだった。

▲大宮神社の参道と拝殿

ロドリゴ達が滞在した三嶽山普賢院大宮寺の場所は不明だが、大宮神社付近と推測されている。大宮寺は文永6年(1269)創建といわれ、修験道聖護院の配下であった。

大宮神社は日本武尊の東征の折に大物主命を勧請したものと伝わっている。元禄12年(1699)に火災により大宮神社は白髪台に移され、その後も度々類焼し嘉永元年(1848)4月7日に現在の東山に遷座した。現社殿は昭和24年に新築された。

数日後に忠朝は威儀堂々と300人余りの武装した家臣を率いて大宮寺を訪れた。

(この時の南蛮船検使は柳田平兵衛、小鹿主馬、山本忠右衛門、大原惣右衛門)

領主の忠朝を村人達は深い土下座で迎えたが、西洋人のロドリゴは立って敬礼した。

忠朝は馬から降りて、自らロドリゴへと近づく。

そして、ロドリコの手をとり、接吻をした。

村々を領する城主としてはうら若い28歳の忠朝は、ロドリコも「マドリッド市で最も宮中の礼に慣れた者がするような返答」と感嘆するほど完璧に洋式の作法を心得ていたのだ。

着席する際も信頼の証にロドリコを左(刀で切りかかりにくい上座)に座らせ細やかな心配りにを見せた。

金糸と絹糸で刺繍を施された見事な緞子(どんす。別色の経糸と緯糸で模様を織った高級織物)の着物4着、刀一口り、地産果物、日本酒、彼らが好む乳を出す牛一頭や鶏数羽までもを贈り、そして江戸幕府への報告を約束し、村に滞在中の乗船員一同の食事も支給された。

幕府へは、アントン・ペケニョ(Anton Pequeno)少将とファン・セビコス(Juan Sevicos)船長に書簡を持たせて派遣し、20日以内で迅速に手続きを済ませ秀忠の使者と共に戻った。

■大多喜城での歓待

10月13日に江戸へ向かうロドリゴ一行が大多喜の町(『日本見聞録』に人口1万~1万2千人と記している)の宿に着くと城主忠朝の使者が訪れ、町よりも高い所にある大多喜城へ招かれた。

城は堅固な構えで、城兵は礼儀正しくロドリゴを屋敷に案内し、忠朝も20人程の家来と共に屋敷の入口で出迎えた。城主の屋敷の金銀と美しい装飾の部屋の数々を見学し、暖かい歓待を受ける。

夕食の時間になると、忠朝は日本で親しい客人にする風習通りにロドリゴのための初めの一皿を持参した。肉、魚、果物他様々な美味が供される。

そして忠朝は旅立つロドリゴのために、立派な馬を一頭与えた。

忠朝の温情は自分の領地に居る間だけではなく、この先ロドリゴと再会するまでの六ヶ月間、忠朝は絶えずロドリゴに書簡を送って親しみ続けた。

大多喜に逗留して10日目に、家康の外交顧問である英国人航海士ウィリアム・アダムス(後の三浦按針/みうらあんじん。慶長5年リーフデ号漂着時より家康に召抱えられた)から通行証と朱印状を受け取る。

家康と秀吉名義の朱印状は以下のことが命じられていた。

・海岸に漂着した積荷は全てロドリゴのものとする。

・ロドリコは将軍徳川秀忠の江戸城と、大御所家康の住む駿府城へ行き謁見すること。

・城への道中の領主は歓待し旅程に必要な物資を提供すること。

慣例通りに漂着物を将軍のものとする所を、その貯蔵庫の鍵をロドリコ達に渡して事実上保管物を受取るというはからいとなった。

当初の忠朝の指示が家康の意に適っていた明断であったと知らされたロドリゴは、両者に今後の日本とスペインの友好的な外交の可能性を見出した。

一方、鍵を渡されたセビコス船長は難破で失った積荷の盗難を疑い、長時間かけての返却により後のマニラでの売却値が半減したことで、損害を日本側の責任としてスペイン王に訴えることになる……

▲現在の上総大多喜城本丸跡地の模擬城郭と大手門跡地

■江戸にてロドリゴは将軍徳川秀忠に謁見する

忠朝から馬が送られ、江戸への道中はスペイン国王の使者として歓迎され快適であった。

江戸に着くと地位の高い武士達に招きを受けたが、将軍が宿を用意していたので断った。

夕方5時に宿につくまで交通整理の人員が必要になるほど人だかりができて休めず、将軍の側近に頼んで宿の門に衛兵を立たせて無断進入不可の禁令の札を掲げて貰う。

江戸は人口15万、物価が低く小額で愉快な生活が得られ、市街は美しく清潔で家は木造、二階建ても多く、欧州に比べて外部より内装に美点をおいている等、詳細に江戸風俗や豪華絢爛な江戸城の様子が記されている。

江戸に到着して2日後に将軍は海軍司令官(船手方向井兵庫頭正綱)を通して部下が2度訪れる。午後4時頃に江戸城へ向かい、将軍秀忠に謁見した。ロドリゴが秀忠の手に接吻する間は同行者は控えさせ、ロゴリゴ一人が部屋に通された。

秀忠は色黒だが容姿は良く、微笑してロドリゴを励まし、日本に居る間の面倒を見るとして安心させ、また航海と帆船について尋ねた。

ロドリゴが駿河行きの許可を願うと、大御所(家康)や道中各所への連絡のため、出発は4日後とした。

駿河までは西洋と同じく村々があり、街道は両側に植えられた松並木が心地よい日陰をつくり、2本の樹を植えた小山(一里塚)が正確な距離を示し、絶えず人が行き交っていた。

5日後に駿河に着くまでの道中は将軍の連絡が行き届き行く先々で手厚いもてなしを受けた。

■駿河にてロドリゴは大御所徳川家康に謁見する

駿河は人口12万で街は江戸並に美しいとは言えなくても気候はとても良い。ここでも見物人に囲まれ難儀したが、宿に着くと家康の家臣が12枚の着物を贈り物として携えて来て、宿泊中も菓子や果物を提供した。

6日間滞在し、翌日2時にようやくお目通りとなった。(1609.10/29)

上座を勧められ、家臣から謁見についての長い説明を受け、家臣は大御所に伺いに行く。

江戸城ので将軍に謁見した時と違いロドリゴは大御所に触れることは許されず、同行者も大御所の見える場所でひざまずくよう命じられた。

家康は60歳程に見え秀忠のように色黒でなく、中背で肥えていて温雅であった。励ましの言葉をかけ帽子を脱ぐよう勧め、感激したロドリゴは家康の手にキスをし感謝の意を示した。

翌日ロドリゴはコウセクンドノ(上野介殿。本多正純)の屋敷を訪れ、日本語に訳した嘆願書を進上した。

1.日本国内の耶蘇教徒を保護し教会堂の自由使用を妨げないこと

2.日本はスペイン国王ドン・フェリペ(フェリペ3世)との親和を保続すべきこと

3.オランダ人は海賊まがいなことをしフェリペ王の敵なので日本から追放すべきこと

翌日10時に上野介殿が贈り物を携え宿に訪れ、嘆願書に対して大御所は宣教師の迫害はせずスペインとの友好も続けるが、オランダ人には渡来免許を既に与えてあるので変更はし難いとの返答を伝えた。

そしてアダムスに作らせた西洋船の一艘をロドリゴ達を乗せてヌエバ・エスパーニャに渡航させるので、帰国後にフェリペ王に折り返し銀山技師50人を日本へ派遣して貰えるよう、ロドリゴに仲介を求めた。

ロドリゴ自身はサン・フランシスコ号と共に遭難し豊後(大分県)に停泊中の随伴船サンタ・アナ号が乗船出来ない状態なら日本船を利用するとし、西へ向かった。

■ロドリゴは京都・大坂を経て九州へ

大御所の保護のもとで快適な旅をしミアコ(都。京都)に立ち寄る。ロドリゴは馬で人口は34万人の大都市街を一周し、所司代の板倉伊賀守勝重の世話になり見聞する。京市中には5千の大きな寺社があり遊里の妓婦の類が5万人になると聞く。3日間かけて万広寺大仏殿や三十三間堂等の名所を見て歩く。太閤(豊臣秀吉)を祀る豊国神社では(生前にキリスト教を弾圧し)地獄に落ちている魂を祀ることに違和感を感じている。

11月24日(1609.12/20)付けで大御所からの鉱夫派遣依頼についての提案──

新スペイン副王に許可を伺うにあたり

・銀山を採掘し精錬した鉱石の半分を鉱夫に与え、残りの更に半分をフェリペ王のものとする。各鉱山で聖祭が出来るよう司祭を置く。大使にスペイン人の司法権を与える。

・オランダ人の日本追放の再検討及びフェリペ王の日本来航時の保護

・フェリペ王がマニラへ行く際の人員派遣と必要物資の現地価格(関税無し)での提供やそのための事務所や礼拝所の設置許可、関東にスペイン船用の港を開港、駐在者の日本国内での歓待──の協定案を書状にし、パードレのルイス・ソテロに伝達を託した。

28日(12/24)クリスマスイブに伏見のフランシスコ会(カトリックの修道会)のパードレ(司祭)ヌエストラ・セニョラ・デ・ロス・アンヘレスの住院に泊まり教徒達とミサに参加。

伏見を後にし、淀川を下って1日で人口20万の大坂に到着。ヌエストラ・セニョラ・デ・ラ・コンセプションの住院に寄宿。

大坂からフネア(船)で十数日かけて豊後へ向かう。

12月12日、ロドリゴが豊後滞在中に肥前島原(長崎)のキリシタン大名有馬晴信──2年前に晴信の朱印船の乗組員がポルトガル貿易船マードレ・デ・デウス号の船員と起こした騒動をマカオ総司令官アンドレ・ペソアが鎮圧し日本側に多数の死傷者を出した──が長崎に入港した因縁のデウス号を包囲した。乗船していたペソアは捕われる前にデウス号を爆沈させ自殺に至るという貿易上深刻な事件が起きた。

まだ日本での役目を終えていないと考えたロドリゴは、補修後にマニラへ出航するサンタアナ号には同乗を取止めた。日本に批判的なセビコス船長はマニラへ発った。(1610.5/17)

■ロドリゴは駿府へ戻り浦賀から帰国する

ロドリゴは再び駿府に戻り、家康の招きを受けて数ヶ月滞在した。ルイス・ソテロに託した協定案についてはオランダ人追放と銀の報酬以外は家康の承認を得られた。

フェリペ王と副王に贈り物と親書を携えて派遣する使者はロゴリゴがアロンソ・ムニョスを推薦し、彼に出航の許可証が渡された。

慶長15年6月13日(1610.8/1)ドン・ロドリゴ一行は、アダムスが建造した和製ガレオン船サン・ブエナ・ベントゥーラ号(按針丸。120t)で浦賀からヌエバ・エスパーニャへ向けて出航した。

家康からは金貨4千ドゥカドが貸与され、按針丸はアカプルコで売却し代金を日本人乗船者の帰国費用にあてるという厚遇を命じられた。

この船には京都の御用金匠後藤庄三郎の仲介で京商人田中勝助・朱屋隆成・山田助左衛門他21名の日本人も同乗し、これが日本とメキシコの交通発祥の契機となったと言われている。

一行はマタンチェル(現メキシコ西海岸のナヤリット州サンブラス)を経て(10/27)、アカプルコ港に着いた(11/13)。

◆余話◆セビコスの日本批判とビスカイノの来日

一方、サンフランシスコ号のセビコス船長は、マニラに着くと日本との友好批判を国王に訴える書簡を出している(1610.6/20)

難破船の漂着物の倉庫の鍵を預かったが、流された財貨は長期間受取れず(ゼビコスは日本人の盗難に遭ったとも主張)売った時には価格が下がってしまい50万ペソの損害で、日本人が難破したサンフランシスコ号の全ての財貨を略奪したものとして大御所に使者を送って訴え、将軍に財貨の返還要求を認められたものの、難破から35日も返されなかったのは日本人の道徳心の欠如である。日本人は宗教の信仰が薄く、宗派争いもしない。専制政治で領民は厳しい生活と立場を強いられること。日本人は勇敢だが両国で海戦になれば航海・造船技術に勝るスペインが勝つ予想。長崎でのポルトガル船焼討事件や、フィリピンでの暴動等日本人の異国に対する悪事等を書き連ねた。

慶長15年11月に使者ムニョスがマドリッドに着き、家康と秀忠の贈り物と書簡を王に捧げた。この時の会議では毎年一隻の商船アカプルコから浦賀へ渡航させることが決議れたがメキシコ総督府は日本貿易に反対し使者を拘留しスペイン本国に再考を求めた。

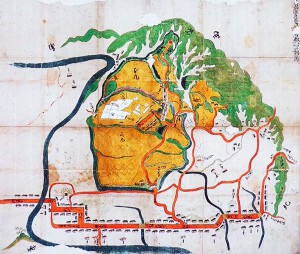

慶長16年2月上旬(1611.3)遭難者達の返礼としてセバスチャン・ビスカイノを大使とする一行がアカプルコを出航し4月29日(6/10)浦賀に入港。ラシャやビロード、葡萄酒等を買入れた日本商人たちも帰国した。ビスカイノは将軍と大御所の許可を得て貿易に先駆け海岸の測量を行い測量図を寄贈した。

慶長17年8月21日(1612.9/16)に帰航するも暴風雨に逢い浦賀に入港する。

しかし幕府は不信感をもち──オランダ人からビスカイノの日本近海の金銀島調査隠匿の密告や、カトリック教圏との取引を危険視する英国人アダムスの進言を受けたともされる──ビスカイノの新しい船の建造支援を断った。

※ポルトガル・スペインはカトリック、オランダやイングランドはプロテスタント

この年の3月21日、2年前のポルトガル船爆沈事件に関わる有馬晴信の監視役であったキシリタンの岡本大八(おかもとだいはち。本多正純の家臣)が朱印状の偽造の罪で処刑され、晴信の余罪も発覚した。大八は晴信のようなキリシタン大名と宣教師による領内寺社の抑圧について自白し、幕府はキリシタン大名に対しキリスト教の禁教令を発した。

翌年ビスカイノは仙台藩の藩主伊達政宗の新造船に応じサン・ファン・バウティスタ号で政宗の家臣支倉常長ら遣欧使節(けんおうしせつ。慶長18年派遣)と同乗して月ノ浦(現石巻市)を出航(1613.10/28)し、三ヵ月後アカプルコに到着(1614.1)した。

元和元年(1615)アカプリコから欧州へ向かう政宗の船に、ムニョスの件の使節も同乗したが、日本で強まるキリスト教排斥の影響で親書からは貿易の件は取り消されていた。その後も諸交渉は捗らないまま、日本は鎖国に至る。

1620年ロドリゴはパナマ総督に任命され、1627年3月29日にはバジェ・デ・オリサバ伯爵の称号を授かる。

1635年スペイン王により正式に日本との国交断絶が発せられた。

失意もあってかロドリゴはその翌年の1636年にベラクルス州オリサバにて72歳で亡くなり、遺書により故郷テカマチャルコの聖フランシスコ修道院に眠る。

日本との交易協定は叶わなかったが、ロドリゴは日本の様子を『日本見聞録(La Relación Japón)』として詳らかに書き残している。

明治時代になって欧米を歴訪した岩倉具視等がスペイン船遭難の話を聞き、それが日墨交流の契機となったことが日本でも知られるようになった。

明治21年(1888)11月30日、日本とメキシコは日墨修好通商条約を締結。メキシコにとってアジアの国との初めての条約であり、日本は欧米列強国(アメリカ、イギリス、ロシア、フランス、オランダ)と不平等条約を結んでいた中でアジア以外の国との初の平等条約となった。

明治30年(1897)3月24日元外務大臣榎本武揚はメキシコに36人の殖民団を送る。資金難で数ヵ月に解散となったが、残留した移民は苦心しながら後のメキシコ移住者の基礎を作った。

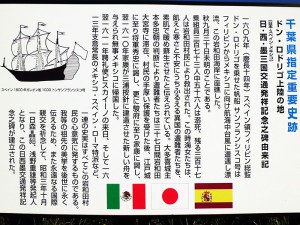

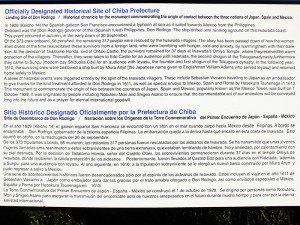

▲御宿の日西墨交通発祥記念碑と大多喜のメキシコ記念塔

昭和3年(1928)10月1日に、御宿に日西墨交通発祥記念碑が建立、平成21年(2009)にロドリゴ達の漂着した1609年から400年目の日墨交流記念にメキシコ政府から抱擁の像が贈られた。

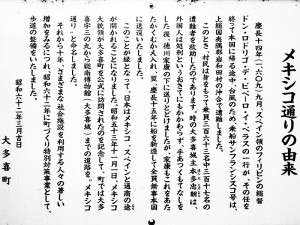

昭和53年(1978)11月1日には大多喜町にメキシコ大統領が訪問したのを記念して大多喜城跡までの道を「メキシコ通り」と命名された。

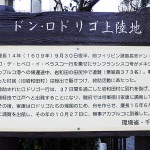

▲ドンロドリゴ上陸地碑と案内板

●本多忠朝[1]本多忠勝の次男・大多喜藩主として

○本多忠朝[2]新スペイン漂着船とドン・ロドリゴ

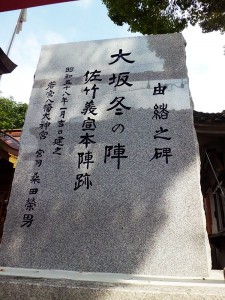

●本多忠朝[3]大坂冬の陣出陣

●本多忠朝[4]大坂夏の陣天王寺の戦い

●本多忠朝[5]大阪墓所「一心寺」

●本多忠朝[6]大多喜墓所「良玄寺」

▼参考史料

・ドン・ロドリゴ『日本見聞録』

・『御宿町史』

・『上総国誌』

・『房総治乱記』

・『千葉県の歴史』

・『房総の郷土史』

・安藤操『ドン・ロドリゴの日本見聞録 』

』

・『日墨交易400年の夢』

・『御宿町の文学・歴史散歩』

・渡辺修二郎『外交通商史談』

・ビスカイノ『金銀島探検報告』

・松島駿二郎『異国船漂着物語 』

』

・占部賢志『歴史のいのち 』

』

他、資料館等案内、遺跡調査報告、史蹟案内板等

▼関連リンク

・御宿町:http://www.town.onjuku.chiba.jp/

▼小説・児童書

・金井英一郎『ドン・ロドリゴ物語 』

』

・小倉明『ドン・ロドリゴの幸運 』

』

』