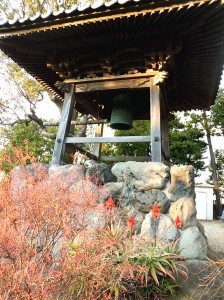

▲東光寺地蔵堂と請西藩士廣部与惣治正邦(新字体で広部)・秋山荘蔵の墓

慶応4年(1868)幕府は解体するが、徳川家再興を望む旧幕府親衛隊の遊撃隊脱走兵が、上総国望陀郡の請西藩(千葉県中部の木更津市)に赴き、藩主林昌之助(忠崇)は自ら脱藩して請西兵と共に出陣した。

上野の彰義隊と東西で呼応する目的で諸藩脱走兵を加えながら箱根方面を目指し、榎本武揚率いる旧幕府艦隊の協力を得て館山(千葉県南部)から真鶴港に渡った。

しかし箱根関門攻めで和解した小田原藩が寝返り、5月26日山崎の戦いで総督府軍(新政府の軍)に後押しされた小田原藩の大軍が、圧倒的に数で劣る遊撃隊・諸藩脱走兵先鋒を破り、更に追撃戦となった。

本営で指揮をとっていた忠崇は再起を図るため深夜に箱根撤退を決議。本隊と関門まで辿り着いた兵達は鞍掛山から日金(ひがね)山を超え熱海へ到り網代から旧幕府艦隊に拠って27日夜に館山へ脱出した。

敗走兵回収や、三島方面から背後を突かれる恐れのある沼津藩兵の警戒のため各所に配されていた請西兵は、散り散りになった敗走兵と同じく追撃を受けることとなる。

小田原兵は東海道と温泉路(今の国道1号線)に分かれて徹底的な掃討体勢をとった。27日には芦ノ湖で更に兵を分け、一隊は山中・三島方面に向かい、もう一隊は脱走兵本隊と同じルートで日金山に向かう。

十国峠を越えた捜索隊は、夜8時頃に峠を少し降りた所に在る日金地蔵堂(東光寺。巨大な地蔵仏が安置されている)に到着した。

潜伏者2名が居るとのことで地蔵堂を射撃するが無人であり、隣の坊に潜んでいるとみて熱海坊を三十数人で囲んで撃ちこんだ。

反撃が止んだ所で踏込むと、潜んでいた2名とも重傷で、一人は足首を斬られている状態であったため抵抗もなく斬られた。

もう一人は布団を被って竦んでおり、布団をはぎ取ると「待ってくれ、一言申したいことがある」と訴えたが藩兵数人で刺し殺したと、小田原兵が証言している。

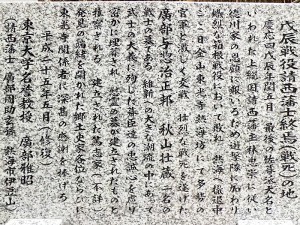

討たれたのは請西藩士で一人は西森与助ともされるが、戦後、地蔵堂裏手に「廣遍正邦居士」「秋山宗義居士」と刻まれた篤志家建立の墓が残されており、廣部(広部)正邦と秋山荘蔵の2名ということになる。

この墓は平成20年に修復され、請西藩士廣部周助(※)の玄孫である廣部雅昭(薬学者、静県大学長、東大名誉教授。熱海市伊豆山在)氏による追善の卒塔婆と碑文が建つ。

※戊辰戦役に従軍し生き延びた廣部周助は上根岸の豪家で忠旭の代から林家に仕え士分待遇を得、戦時・戦後ともに忠崇の為に奔走した。

周助の次男の廣部精(中国語教育者。陸軍省。大隈重信や渋沢栄一らと「孔子教会」を設立)が父の林家復興の志を継ぐ。明治26年に林忠弘が授爵となる。

廣部与惣治・秋山宗藏は浜寺の請西藩士供養碑にも箱根宿端で討たれたと思われる西森与助達と共に名を刻むまれている。

日金山は海抜774m、山頂に火牟須比命(ほむすびのみこと)を祀る神社が有ったことや火山であるためか、古くは火が峯とも書かれる。中世から「死者の霊の集まる山」として地蔵信仰の本場として栄えた。

日金山最高峰の丸山の頂は樹木がなく平やかで、快晴時には北~東まで相模・武蔵・下総・上総・安房の5国、東南~南西まで遠江国と伊豆五島(伊豆諸島)、西~北西まで駿河・甲斐・信濃の4国、合わせて十国(十州)が見渡せるため十国峠(じっこくとうげ )・十州峯などと呼ばれる。

北に箱根峠、南に熱海峠。

▲十国峠から請西の方向を望む。晴れた日にはもっとはっきり真鶴半島が見える。右は熱海峠で撮影

今でも房総の鋸南(勝山藩が在った)辺りから伊豆・箱根の山々が見えるが、十国峠からもコンデションが良ければ真鶴の更に向こうの上総まで十国の名前の由来通り見える(見えた)のだろうか?

所在地:静岡県熱海市伊豆山968

東光寺サイト:http://higanesan.com/