先日新しく「請西藩主 林忠崇」年表ページを追加しました。

今後、更新中のまとめ記事と並行する形で請西関連の記事を書いていきます。

さて現在木更津市郷土博物館「金のすず」で特別展「幕末の木更津」が開催中です。

凹型のコーナーの3つの壁にそれぞれ幕末の木更津に関したテーマで史料と解説が展示されていました。

■木更津船と文化

まずは木更津港から江戸へ従事したという、大きな木更津船の模型が目に入ります。江戸の日本橋と江戸橋の中間に「木更津河岸」が設けられて、江戸時代から特別扱いを受けていたそうです。特権を与えられた理由は大坂の陣に参加した水軍に因むとも言われています。

壁に面した展示で目を引くのが木更津が舞台の歌舞伎「與話情浮名之横櫛」の錦絵。三代豊国作。

ペリー来航の3月前に浅草中村座で初演され、人気演目となりました。

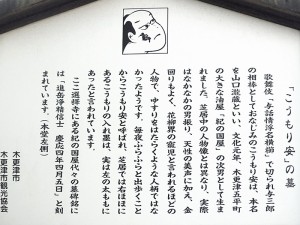

「切られ与三」の通称や歌謡曲「お富さん」でお馴染みですね。

※木更津市内に与三郎の墓や、相棒の蝙蝠安の墓があります。

他に江戸視点で当時の木更津の地図や、房総の絵葉書が展示されています。

■海防と太平の世の終焉

幕末の日本に通商を求める外国船が現れ、東京湾の防衛のため諸藩が警備にあたります。

亜墨利加(アメリカ)人上陸之図など資料と一緒に置かれた屏風は安房上総御固図屏風。

海上警備の様子を描く絵の中に富津沖に請西藩林家の家紋「丸の内三頭左巴下に一文字」を染めた帆船が描かれています。

■請西藩と戊辰戦争

請西藩主の林家を中心に紹介されています。

林家の系譜。そして林家のルーツでお馴染み兎御献上の資料。

戊辰戦争資料は、これがなくては語れない「戊辰出陣記」の原本。

リーフレットの表面に使われている、箱根の関で戦う忠崇の姿絵。

片腕を斬られた伊庭八郎を描いた線画「伊庭八郎手負い図」。完成画でなく作者不明ですが、忠崇作とみられるとのこと。

当時を思わせる古銃も展示されています。火縄銃、短エンフィールド銃、短スナイドル銃。

火縄銃には「木更津縣」の銘、旧大多喜藩所有のものとみられるようです。

仙台で降伏した忠崇が滞在した林泉院の写真パネル。その後に忠崇が綴った和歌集の「おもひでくさ」

林家再興のために家臣達が嘆願した書。士族の身元証明のための書類等々。

忠崇の祖父にあたる、貝淵陣屋を築いた貝淵藩主林忠英を描いた「林家初代藩主忠英侯肖像/狩野探渕守真作」は今回が初公開です。

林家の名誉が回復した印の、忠弘(忠崇の弟)の叙従五位。明治2年に林家を継ぐため忠弘が決めた実名と花押も相続史料として重要な資料です。

近年の請西陣屋の遺構を絵にしたカラー俯瞰図もありました。

そして今回の企画として、日曜日に直木賞作家の中村彰彦先生による講演会「上総請西藩主 林忠崇の幕末維新」も行われました!

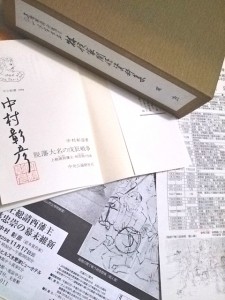

『脱藩大名の戊辰戦争―上総請西藩主・林忠崇の生涯

』の著者でもあります。

一般向けの講演会なので勉強をしに行くような堅苦しい場ではなく、中村先生ファンはもちろん今回の催しをきっかけに初めて幕末や忠崇に興味を持った方でも楽しめるトーク内容でした。

受付で特別展チラシのコピーと、講演会用の「林忠崇侯年譜」1枚。年譜は明治時代以降が主で住居地の移行が簡単に紹介されています。

初めの10分は、来賓の紹介と挨拶。現在の林家ご当主もいらっしゃいました。

そして中村先生の講演が始まります。

まずは「予備知識」として木更津は離れて、幕末史のお話。先生論全開の豆知識が次々に飛び出します。

『これまで「組」と呼ばれていたのが「隊」となったのはなぜか』

『隊列に見る、これまでの日本の伝統的な戦い方と新しい「洋式戦術」の違い』

いずれ本になるか、すでに著書で紹介されてるからかもしれないので詳細は省きますが「部隊」は英語と日本語のごろ合わせではないかという提案です。

ボードに語句を書きながら、洋式戦術を採用した大村益次郎の強さという流れに綺麗に持って行って、退屈させません。

これは私の感想、古い日本語は聞き取りをそのまま文字に当てはめるイメージなのでごろ合わせには共感もありますが、新旧和洋の「隊列」については異議ありありでした。

古代ローマ、フランス、スペインと欧州の隊列からアメリカ南北戦争での隊列までと、日本の古代から戦国時代の合戦での隊列を思い浮かべながら聞いていたら、隊列についても独自な用語も違和感ありありで。

(もちろん間違っているという批評でなく、歴史話は意見の出し合いもありだよねという感想)

序盤なので私もこれはジョークで(洋画の話も持ち出したので)笑うべき所なのか、真面目に頷く所かがつかめずに、静かな周りに合わせて流しちゃいました。あとで日本での部隊の語源について調べてみよっと。

まだ参加者が緊張している気配を察したのか、もう少し身近な幕末トークに移ります。

具体的な歴史人物の名前を出して、よりバラエティ感覚に。

強さといえば『幕末最強は誰か』で先生が推すのはご自身の著書にも描かれたあのお方、立見大将です。

そしてようやく「遊撃隊」の話に。忠崇目当ての参加者が期待している遊撃隊と、その他の遊撃隊(見廻り組や新撰組)についてを分かりやすく説明します。

慶喜に対しては何度もしつこくダメ将軍として紹介していたので、中村先生の慶喜ポジションというよりここも笑い処だったのかも??

スクリーンに写真を写して人見勝太郎や伊庭八郎を紹介。この頃には参加者の緊張もほぐれて、幕末三大美男子の二人は「林忠崇」「伊庭八郎」が不動であとは──…と、先生の面白く語るネタに笑いも漏れます。

そして榎本武揚の行動を追い、ようやく話の舞台が木更津に移ります。

ようやく、というのはここまでで1時間丸々使っているんです。

きっちり1時間だったので先生の予定通りなのかも。プロだ。

まずは林家について、長ったらしい名称の林家家紋の一文字の由来でもある兎献上のこと。

「兎御献上之儀留」にある兎の結び方がスクリーンに写されます。

そしてこのネタでもユーモラスに話して笑いをとる先生。

「総野の戦い」という語句を掲げて忠崇の戦いについての話に移ります。

先生は房総も協力たので『奥羽越列藩同盟を奥羽越“総”列藩同盟と呼んでもいいのでは』とおっしゃるので、私はまた首かしげ。(これもジョークか房総半島・木更津上げ?でも周りが笑ってなかったからリアクション難しくて流しちゃいました)

上総義軍と村人の反応。忠崇は遊撃隊の協力要請に快諾したこと。

だいぶはしょって(富津台場や途中訪れた藩の詳細は触れず)相模へ渡ったこと。

その頃、問罪出兵に共感した小田原藩。

かなりはしょって、奥州行。はしょりすぎです。

会津で忠崇が容保と面会し、志を同じにする二人に言葉は不要、ただ「お察し申す」だったこと。

奥州では忠崇は自ら戦ったこと(戦の詳細は無し)、70万石で徳川存続も決まり、そして投降して唐津藩に御預けとなったこと。

明治五年に許されて、後に忠弘が華族になること。

テーマが幕末「維新」ですし配られたレジュメも明治以降が主で、木更津についてを多く話そうとしたのか、ここから話がローカルな方向で詳しくなりました。

爵位のいろいろ。男爵は一家に一人だけなので忠崇は華族になれない。

それに男爵になるには毎年500円の大金が必要になる。地元に広大な土地を持っていた人が(ここも面白く語られました)、忠崇の親族を偽った自称林家に騙されてもめげずに身を削って援助を続けた逸話。

忠崇の足取りを簡単に追って、招魂祭70周年でのインタビューのこと。

そして逝去の直前に、辞世を尋ねた次女に対して答えた言葉で、忠崇の人生の話を締めくくりました。

とても濃厚な講演内容でしたのに開演から2時間、皆さんしっかり聞き入って、大きな拍手があがります。

資料重視な作家さんだけあって引出しが豊富で、本当に素晴らしい話術でした。

講演終了後は、当日のサプライズとして、サイン会が行われました!

そうと知っていたら携帯用の文庫でなくハードカバーの本を持参したのにと悔やみましたが、事前告知をしたら先生に負担がかかりますものね。

長い列でも、前に並んでいた林家に詳しい方(林家ご当主とも知り合いで、今回お知らせが届いたから来たような)とぽつぽつ雑談をしているうちに順番が来ました。

体調が優れないのに講演を受けて下さったと紹介されていたので「お体大事になさってください」と言ったら、にっこり笑顔で一言お礼を返してくれました。なんと良いお人柄!

興奮というよりも、ふわふわした良い気持ちで帰りました。

中村先生ほんとうにお疲れ様でした!

※講演は終了。特別展は12/26(木)まで開催

木更津市郷土博物館金のすず

所在地:千葉県木更津市太田2-16-2

▼木更津市公式サイト内博物館ページ

http://www.city.kisarazu.lg.jp/13,491,38,262.html