正覚山阿弥陀寺(あみだじ)

慶長8年(1603)蒲生秀行の時代に、良然(りょうねん)和尚が開山した浄土宗寺院。

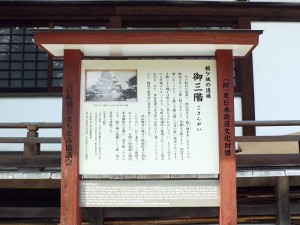

▲御三階(ごさんかい)

明治3年(1870)まで鶴ヶ城本丸北東の石垣の上に建っており、物見や密議の場所として使われたという御三階が、阿弥陀寺に移され仮本堂として使用された。

外観上は三階だが内部が四層になっており、二階と三階の間に天井の低い部屋がある。

移築の際に本丸御殿の大書院玄関の唐破風も同時に移築され、現在のような形となった。

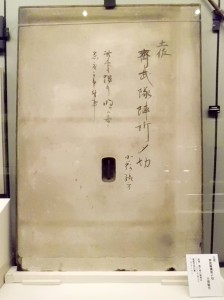

▲明治戊辰戦役殉難者墓の碑

戊辰戦争後、会津藩戦死者の遺骸は新政府の命令で放置されたまま触れることも許されず、仮埋葬した者は罰せられた。

戦後処理に当たっていた若松取締の会津藩家老原田対馬(つしま)や町野主水(まちのもんど)らが戦死者の埋葬を幾度も嘆願し、翌年の明治2年(1869)2月にようやく許可が出たのは「埋葬は罪人の遺体を処理してきた人々に依頼すること」「罪人の遺体埋葬地であること」という条件付きであった。

若松取締方は戦没者ですら罪人扱いであることに強く反発し、新政府軍は遺体処理者は手配済みのため埋葬地の指定のみ撤回したが、それでも埋葬地は戦没者それぞれの菩提寺ではなく、阿弥陀寺と長命寺の2カ所に限られた。※身元のわかる者は菩提寺に葬られたとの話もある

新政府軍が雇った罪人遺体処理人夫は、戦没者の遺体をまるで捨てるかのような酷い扱いだった。

見かねた伴百悦(ばんひゃくえつ。五百石の高禄の家柄で、戊辰戦争では水原府鎮将萱野右兵衛隊の組頭を務めた)が、自ら埋葬を行う身となって遺体の取り扱いを指導した。

その後も百悦は2ヶ月にわたり各地の戊辰の役戦没者の遺体を埋葬したという。

阿弥陀寺境内には1300柱にものぼる遺骸が埋葬され、残りの145体は長命寺に運ばれた。

しかし墓標を建てることは許されず、明治6年(1873)に墓碑の建立を認められたが「戦死墓」の3文字しか刻むことができなかった。大庭恭平筆「殉難之霊」の墓標も、殉難という言葉を見過ごさず民政局が削り取った。

後に百悦が新政府側の民政局監察方頭取兼断獄の久保村文四郎を殺害する事件も久保村の残忍な仕打ち以前にこうした旧会津藩士達への無礼への復讐とも考えられる。百悦は明治3年(1870)6月22日に自害(追手に刺殺されたとも)、善龍寺に墓がある。

※埋葬を禁じられた・罪人扱いでの許可は事実ではないとの主張もありますが、会津側の記録と当時の風俗・価値観はこうであったのだろう…との意味でそのまま書きました。戦没者達を悼みます

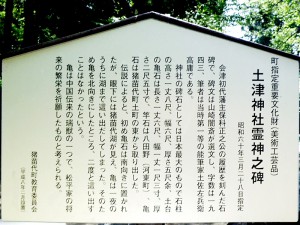

・戊辰戦争殉難者墳墓(萱野権兵衛の遥拝碑あり)

▲鐘楼と大仏様台座

鐘楼は殉難者慰霊のため金物を寄付し合って明治31年9月鋳造建立された。

飯盛山仁王門前に在った一丈三尺の大仏が西軍兵に解体されかけ、これを買いとって阿弥陀寺に安置された。大仏は青銅製だったため太平洋戦争時に供出されて台座のみが残る。

他に座頭市のモデルといわれる黒河内伝五郎の墓等が在る。

所在地:福島県会津若松市七日町4-20

参考図書

・『会津人群像 第13号』