▲佐川官兵衛顕彰碑と阿蘇の松

鶴ヶ城の三の丸跡に戦死した熊本県阿蘇郡の石を使って建てられ、傍らに阿蘇の松が植えられています。

下に辞世「君がため都の空を打出て 阿蘇山麓に身は露となる」

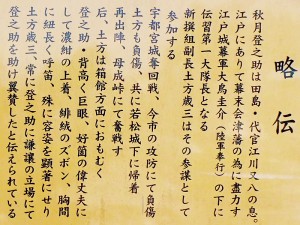

佐川官兵衛(さがわかんべえ)

勝(すぐれ)と名乗り、諱は清直(きよなお)。天保2年(1831)9月5日に会津物頭で家禄300石の佐川幸右衛門直道(なおみち)の子として生まれる。母はとし。

江戸詰火消頭に就いていた時に本郷大火が起こり、口論となった幕府方火消同行の火筒(ほづつ)隊士を斬りつけ、謹慎処分を受ける。

謹慎が解けると文久2年(1862)に京都守護職となる会津藩主松平容保に従い上洛し、物頭を務める。後に学校奉行となって書生隊(会津藩諸生隊。若い学徒兵)を統括し京の警固にあたった。

山本覚馬(かくま)・八重の弟の山本三郎(やまもとさぶろう)も18歳頃の慶応3年(1867)に京都勤番として上洛し書生隊に入っている。

慶応4年(1868)1月2日鳥羽・伏見の戦いでは林権助の砲兵隊に従って、会津藩精鋭部隊別撰組(べっせんぐみ)を率いて出陣。別撰組配下に山本三郎ら書生隊も編入されている。

5日、淀城に近い宇治川堤上の街道を迫る西軍と官兵衛率いる別撰組が交戦。

抜刀して西軍を追いやる官兵衛に対して西軍は砲火をあびせ、官兵衛の刀は砲弾で折れる。胸に当たった銃弾は防具を貫くことはなかったが、右目の上をかすめた傷口からは鮮血が流れた。

血まみれでもひるまず斬り込む姿や、負傷した目を守るために敵の前で平然と傘をさした度胸から「鬼官兵衛」「鬼官」「鬼佐川」と呼ばれ恐れられた。

山本三郎は負傷兵の救助中に撃たれ、江戸に運ばれたが死去。

閏4月、越後口の隊長として朱雀四番士中隊を率いて、長岡藩の河合継之助等と共に戦い、8月に会津に戻ってからは野戦軍の指揮をとる。

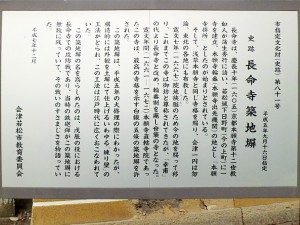

容保に呼び戻されると戦功により若年寄から家老に昇格するが、籠城戦に際し梶原平馬(へいま)と意見が対立した。8月29日は長命寺で激戦を繰り広げる。

9月22日会津が降伏しても戦い続け、前会津藩主松平容保が親書を持たせて説得に当たった。

明治2年11月に旧南部領で会津松平家の再興が許され立藩した斗南藩の地へ、東京で謹慎していた官兵衛らは移住したが、明治4年7月に廃藩されたのを機に妻カツの眠る喜多方の岩月に戻る。

明治7年(1874)に警視庁に招請されるまでは悠々自適に暮していた官兵衛だが、旧会津藩士達の生活苦を見かねて彼等300人を引き連れて巡査隊に入った。

明治10年(1877)2月、西南戦争が勃発すると鎮圧のため2月29日に出征、豊後口第二号警視隊副指揮長兼一番小隊長として西郷隆盛軍に囲まれた熊本城に向かった。

3月18日熊本の阿蘇山麓(二重峠付近で薩摩示現流の達人の敵将と一騎打ちとなった逸話もある)で至近距離を撃たれて戦死。享年47歳。大分県大分市の護国神社(大分縣護國神社)の警察官墓地に埋葬されている。

福島県喜多方市の長福寺に官兵衛夫妻の墓が在る。

官兵衛の遺児・直諒(なおよし)は陸軍将校となるが日露戦争で戦死。父直道は戊辰戦争で戦死しており、佐川家の男児は三代にわたって国に殉じた。

佐川官兵衛顕彰碑

所在地:福島県会津若松市城東町

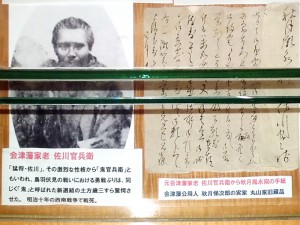

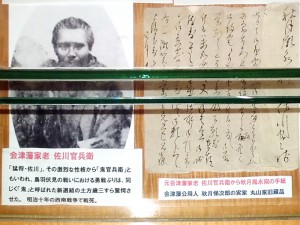

▲会津新撰組記念館の佐川官兵衛から秋月胤永(かずひさ。悌次郎)宛の手紙

撮影可でしたので個人日記に利用として掲載しました