江戸幕府第11代将軍徳川家斉(いえなり)の死の直後から水野忠邦が行った天保の改革で失脚した林肥後守忠英(ただふさ。林若年寄)・水野美濃守忠篤(ただあつ。御側御用取次)・美濃部筑前守茂育(みのべもちなる。小納戸頭取)は、家斉の権威のおかげで地位を保った3人として、俗に西丸派の「三侫人」と言われ

忠邦を善玉として創作された『眠狂四郎』等、時代劇や小説で悪役のイメージがついています。

※侫人は口先がうまいおべっか使いのこと

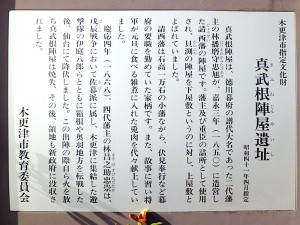

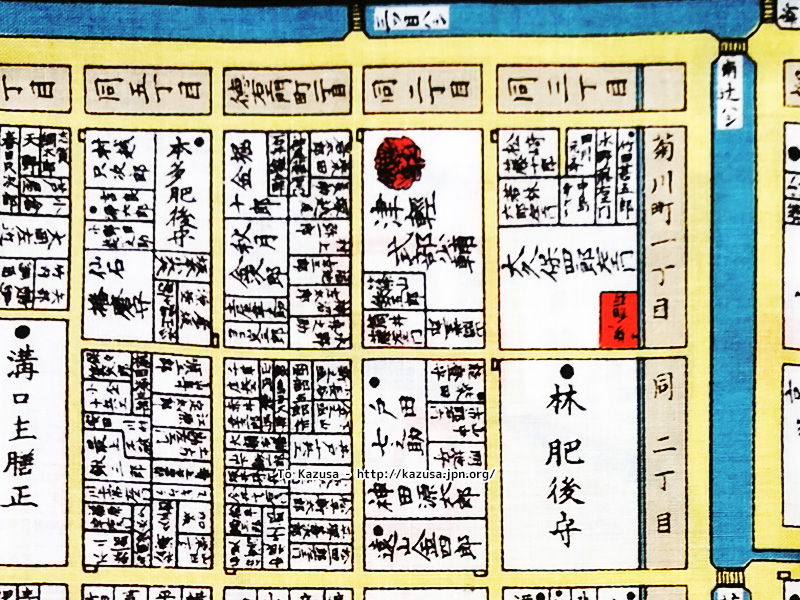

林肥後守の経歴は貝淵陣屋と林忠英に書きましたが、家斉の身の回りの世話をする西丸の小姓から出世し、呉服橋門内に屋敷を賜り、大御所(隠居後の家斉)夫妻が西丸に移ってからも地位を保ちました。

その後の改革で厳しく取り締まられた町人たちは華やかだった大御所時代(徳川家斉の権威時代)を懐かしむ程でしたから、本丸派(本丸に居る第12代将軍家慶サイド)で厳しい倹約指導者の忠邦からみれば、浪費の多かった大御所時代を象徴する西丸派は綱紀粛正の対称であったことでしょう。

さすがに大奥には手が出せませんが、家斉あってこその側近達を一斉に失脚させたため、町人達の間で多くの風刺や噂が流布したのです。

林肥後守・水野美濃守の免職を洒落にした落首の例

御停止が明いて太鼓にばちあたり林どころか居る處もなし

ほとゝぎす此頃不得手飛びはやし八千石は鳴いてかへらぬ

林方太鼓もばちも打ちすてゝ 人にはやされ肥後なめに逢ふ

※林・肥後(守)・家紋の三つ巴に見立てた太鼓や、林と囃子(はやし)をかけている

■将軍家斉の寵妾お美代の方(専行院)と、感応寺事件

まだ家斉が将軍職にあった天保4年(1833)12月17日、かつての日蓮宗の名刹であり天台宗に改宗している谷中の長耀山感応寺の日蓮宗帰宗のための経緯で、谷中感応寺は護国山天王寺と改称し、雑司谷の鼠山(現東京都豊島区目白)に感応寺を新たに造る許可が下りました。

天保7年(1836)12月28日に本堂が完成したとされます。

しかし天保12年(1841)正月晦日に家斉が薨去、その年の10月5日に幕府は感応寺を廃棄し、新しい大寺院がたった5年で更地に戻ってしまったのです。

また同じ時期に主玄院日啓・智泉院日尚ら僧徒が処罰されました。

東京市(東京都が設置される前の東京府の市。現在の23区相当)編纂史料に記載されている範囲ではここまでで、感応寺廃却に関する経緯は幕府の記録にはありませんが、随筆(当時を語るエッセイ)にまで目を向けると、大坂に住むとされる著者が当時の世相や伝聞を記録した『浮世の有様』の天保12年に「感應寺不如法奥女中を犯し、美濃守・肥後守・筑前守など心を合わせ、及ばざる工み事有りしを、御老中脇坂侯に見顯はされし故、比の者共申合せ、醫者両人に申付け、殿中に於て之を毒殺せしなど種々の取沙汰なり、如何なる事かは知らね共、皆々御咎にて知行を減ぜられ、奥中中大勢仕くじり、感應寺は申すに及ばず、醫者両人も入牢せしといふ事なり」と記されています。

この感応寺の事件は、明治時代の江戸文化論者・三田村鳶魚も引用している大谷木醇堂の思い出話『燈前一睡夢』に描かれ「文恭公升遐の後、林・水野・美野部が謫せられしも、荘内・川越・長岡等が領知替の事も、みなこれより起こりし事なりと聞く」と、文恭公(家斉)薨去後の西丸派の失脚の起因として噂されていたようです。

『燈前一睡夢』は水野忠邦を英傑と賞し、対立する者は賊臣とはっきり書かれているのでかなり著者の偏見が含まれていそうですが、当時から忠邦の改革により同時期に消されたすべてを繋げて想像した噂自体は有ったのでしょう。三田村鳶魚の『江戸の女』(伝聞が主で事実と明らかに異なる部分が見られますが…)での解釈も交えて事件を要約しますと──

お美代の方の実父日啓は、長男の日量(お美代の兄)が継ぐ智泉院(中山法華経寺の子院。日蓮宗)を、東叡山寛永寺(天台宗)のような将軍家の御祈祷所にしようという大それた野望を持っていました。

しかし子院レベルの寺では許されず、それならばと由緒はあるが今は天台宗に改宗している谷中感応寺を日蓮宗に戻させる計画を立てました。

その頃大奥では、家斉の数多い側室の一人おいとの方の子、千三郎(仙三郎)の眼病を中延法蓮寺の日詮(にっせん)が祈祷で治したことで日蓮宗の祈祷の人気が高まっていたので、将軍家の御祈祷所が出来ることを喜びました。

家斉の奥方達の要望を家斉の寵臣が無下に出来るはずはありません。

お美代の方の口添えと寵臣の林・水野・美野部の庇護もあって、計画が運びます。

東叡山の輪王寺宮舜仁法親王(りんのうじのみやしゅんにん。皇族の子息である住職)の計らいで計画は止められましたが、谷中感応寺は天王寺へと改称し、新しい感応寺を造ることとなりました。

天保5年5月に雑司ヶ谷鼠山の安藤対馬守下屋敷の広大な敷地(二万八千百九十三坪)を下付され、地鎮を中山智泉院が承りました。建設地の整地・地固めは、なんと大奥の女中達がやってきて華々しく行ったので、驚いた町人達はこぞって見物に来ました。

天保7年12月に完成した豪華で大奥の女中達も信仰する大寺院に、美男子な僧侶ばかりが揃えられたなどと多くの噂が流れます。

鼠山はかつてなく賑わいましたが、ある時、感応寺に運ばれた長持に生人形が入っていたのが見つかりました…つまり大奥の女性が長持に隠れて運ばれ僧と密通していたことが明るみに出てしまったのです。

以後は長持の重量を確かめるようになり、大奥女中の頭目が監視不届きで御暇処分となりました。

長持を見破って風紀を注意した寺社奉行脇坂大人が突然死したため(脇坂が死んだのは天保12年2月で家斉が亡くなってすぐです)毒殺されたのではと噂が立ちました。

水野忠邦の改革で智泉院と感応寺は摘発され、日啓と長男は「密通女犯」の罪を告発されて遠流が決まりましたが、実行前に獄死しました。

感応寺は取り潰され、大御所の寵臣であった林・水野・美野部は失脚し、お美代の方は押込処分となりました。

忠邦が、大奥を中心とした権力と乱れたの風紀をまとめて粛正したのです。

※実際には揉消しか虚構か、鼠山感応寺の顛末について幕府公式記録には記載されておらず、智泉院と感応寺の関係も不明です

──更に、家斉とお美代の間にできた娘、溶姫と加賀藩主前田斉泰の間に生まれた犬千代(前田慶寧)を次期将軍に据える西丸派の計画が本丸派に寝返った者の暴露で明るみになった、などと噂は尽きません。

いずれも林肥後守達は感応寺建立を容認したと思われるのみで、お美代と西丸派のイメージの土台は当時の噂を記した随筆を更に三田村鳶魚が大衆に広めた結果が大きいでしょう。

* * *

昭和16発行小山松吉の『名判官物語』はこれらのことを分けて扱っています。

■智泉院の事件

水野忠邦は、智泉院日尚(24歳)・守玄院日啓(71歳)を、祈祷で人民を惑わせ、婦女を姦し、大奥に通じ、奢侈に耽り僧侶としてあるまじき行為の疑いで、寺社奉行阿部正弘(23歳)に内偵による「風聞書」を制作させ、両僧を逮捕し取り調べさせます。

自白により日啓に関係する本丸西丸の奥女中達は30余名にのぼり、このまま取調べが進めば大奥のどこに及ぶか計り知れず、この関係者には一切取調べをせず民間関係者のみを取り調べました。

尼妙榮が密通のため押込50日・下女ますが押込30日の処分を下しましたが、日尚・日啓が彼女達の密通を知らなかったことが不埒として逼塞30日を言い渡しました。(日尚に対して三日間晒しの上、谷中妙法寺へ引渡す間寺法通り取調べるべしとあります)

■お美代と感応寺の事件

雑司谷感応寺という小寺の住職の娘は中野播磨守の養女となって大奥に出仕し、将軍の寵愛を受けたため、養父や感応寺は取立てられました。

感応寺は雑司谷に新たに七堂伽藍を建立し幕府の御祈祷所として御朱印を賜ったため参詣人が増え隆盛を極めました。

住職と僧侶達が奥女中と繋がりを持っていると察した老中脇坂安菫は、長持に潜んで寺に運ばれた女中を発見し注意しますが、他の老中達は大御所が健在だったため大奥に対して遠慮し検挙は憚られました。

大御所が薨去すると忠邦が大奥関係も粛正し感応寺を取調べさせ、お美代の方は表向きは押込処分となりましたが実際は優遇されたといいます。

■忠邦の対立者の処分

次に前将軍の勢いで権威をほしいままにし愛憎によって政治を行ったため粛清を受けた三人の股肱として、忠邦が信任していた鳥居忠輝・渋川六蔵・後藤三右衛門を挙げています。

林・水野・美野部の3人については、忠邦の改革に反対するであろう家斎時代の寵臣の免職としてだけの記載です。

また寺社と賄賂については、別の事件として牛込横寺町聖天別当南蔵院の賄賂の罪に水野美濃守が関与との噂が示されています。

* * *

賄賂は当時頻繁に行われていた(善玉に描かれる水野忠邦にすら賄賂疑惑がある)ようなので、失脚の理由として想像されやすかったことでしょう。

主に祖父・父からの伝聞を小冥野夫が明治7年に記した『しづのおだまき』に三名の免職に対し「おのれの私多くて賄賂専ら行はれし故に此輩を免職なし給ふ」とあり、続くあらましで忠英については簡単な経歴に「退隠後文恭大君の御墓参拝をも許されたり」と締め括っているだけで、驕奢や賄賂について書かれているのは著者と多少ゆかりがあるため話に聞いていたという水野美濃守とお美代の方の養父の中野碩翁(隠居前は小納戸頭取)です。美濃部筑前守は「実に無見識の人なり」と書かれています。

天保14年(1843年)に一勇斎国芳(歌川国芳)が描いた錦絵『源頼光公館土蜘作妖怪図』は、江戸の古本屋須藤(藤岡屋)由蔵の日記『藤岡屋日記』等によれば

平安時代の源頼光の土蜘蛛退治を、当時の将軍徳川家慶と大名達や天保の改革に当てはめ風刺した判じ物ではないかと評判になりました。

・早稲田大学図書館古典籍総合データベース「源頼光公館土蜘作妖怪図」

http://www.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko10/b10_8285/

天保の改革の一環で政治を誹謗した戯作者やその販売者が罰せらている(特に水野忠邦派の批判ができない)状況下のため、風刺と分からないように描かれていて明確な答えが無く、当時から様々な解釈がされていています。

文化史家の石井研堂が大正15年に記した『天保改革鬼譚』で土蜘作妖怪図に着目し、モチーフの解釈の一つにされる林肥後守・水野美濃守、美濃部筑前守について「当時三侫人の称あった…」と書いています。

ここでようやく「三侫人」の言葉に行きつきました。

錦絵に三侫人の落書があったようなので、当時の町人か、後の時代の所有者が推理した落書でしょうか。三侫人の呼び名はごく最近ついたものではなさそうです。

* * *

当時は賄賂や弁舌の巧みさで、代々決められた身分と土地から出て新しい地位を得ることは、完全に悪とも言いきれないでしょう。

そして私が現在自宅で調べられる範囲では、侫人・林肥後守のイメージも、今の時代劇で描かれるような心から憎まれての揶揄でなく憶測で生まれた噂からつくられたものでした。まだ掘り起こしていく必要がありそうです。

今後また林肥後守の関連資料を見つけたら記事にしますね。

参考図書

・石井研堂『天保改革鬼譚 』

』

・小冥野夫『しづのおだまき』

・国史研究会編『浮世の有様』

・三田村鳶魚『江戸の女』

・大谷木醇堂『燈前一睡夢(鼠璞十種  )』

)』

・東京市『東京市史稿 遊園篇』

・小山松吉『名判官物語 』

』

-第70巻 彰義隊の項

』-「斃休録」の項・『彰義隊顛末

』