▲エリザベス・サンダース・ホームと聖ステパノ学園の門

右の肖像が澤田美喜さん。戦後の進駐軍兵士と日本人女性の間に生まれた混血児が捨てられることに心を痛め、三菱財閥創業者岩崎家の別荘地を買戻し児童養護施設を設立しました。

■澤田美喜(さわだみき)

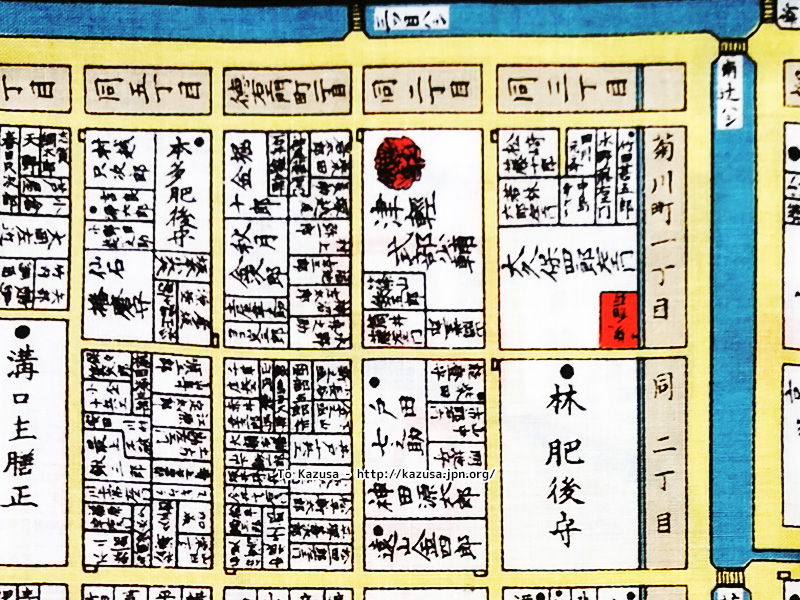

明治27年(1894)子爵保科正益(飯野藩第10代目藩主)の長女・寧子(しずこ)は三菱財閥の3代目総帥・男爵岩崎久弥(彌)に嫁いだ。

寧子は上品なだけではなく華族女学校を優等で出て卒業式に昭憲皇太后の前で答辞を読み、津田英学塾も卒業した才媛であった。

久弥は六義園(現東京都文京区本駒込六丁目)に新居を構えて新婚生活を営んだ。

明治29年(1896)に茅町本邸(かやちょうほんてい。現東京都台東区池之端1丁目「都立旧岩崎邸庭園」)にジョサイア・コンドルの設計で洋館が建ち、夫妻は茅町本邸に移住する。

明治34年(1901)9月19日に茅町本邸で長女の美喜が誕生。※上に三人の兄

名付け親は大叔父の岩崎弥之助(菱財閥2代目総帥。美喜の祖父で三菱財閥創業者・岩崎弥太郎の弟)で、弥太郎の母美和と妻喜勢から一字ずつ貰った。

明治36年(1903)1月 妹の澄子が生まれる。

美喜が5、6歳の頃に3人の兄に英語を教えに来た津田梅子(日本初の女子留学生の一人)女史から、共に学んだ。

明治40年(1907)4月 お茶の水東京女子師範学校(現お茶の水女子大学)附属幼稚園に入園。以後、同付属の小・中等部へ進学。

明治41年(1908)3月 大叔父弥之助58歳で没。7月 妹の綾子が生まれる。

大正5年(1916)土佐の岩崎家は真言宗であったが、美喜は数年前に大磯の別荘で病後の静養中に付添看護婦が聖書を音読する声が耳に入りキリストの言葉に興味を持った。美喜の聖書の入手先が学校の友人であると知った、真言律宗信徒の祖母喜勢から退学を迫られ、美喜も悲しむ祖母を気遣って15歳で退学を決意した。

それからは家庭教師──国語漢文和歌は関根正直博士・日本画は野口小恵先生・習字は西田単山(代々加賀藩祐筆)先生・茶道華道は小堀先生(小堀遠州の子孫)・油絵は石川寅治先生・英語は津田女史の紹介の英国婦人といった専門家達──に学ぶ。

父久弥と共に漢詩を読み、母寧子に英語を学び共に日本画を描いた。

この時に雅号を貰う。美喜は「恵芳」母寧子は「小汀」

大正11年(1922)4月に22歳で、フランス帰りの外交官澤田廉三(れんぞう。鳥取県岩井郡浦富村/現岩美郡岩美町浦富出身。東京帝国大学法科大学フランス法科卒業後、外交官試験に首席で合格)と見合いをする。

7月1日に結婚、明治学院のチャペルで式を挙げた。

母寧子が詠んだ詩

家の風 海の外までふき立てむ 松にさきそふ姫百合のはな

咲きいでむ 千代のちぎりの菊の花 うけていははむ今日の盃

廉三の母は敬虔なクリスチャンであった。美喜はメソジスト派の洗礼を受ける。

12月9日に妊娠三か月で夫に随行しアルセンチンのブエノスアイレスに向けて横浜を出航。

大正12年(1923)7月にアルセンチンで長男信一を出産。翌13年8月、日本き帰国時に次男久雄出産。12月に夫の赴任先の北京へ向かう。14年9月に北京で三男晃を出産した。

昭和2年(1927)10月に夫廉三が宮内省御用掛となり外務省本省へ転任のため帰国。翌年4月に長女恵美子を出産。

昭和6年(1931)9月に夫に随行してイギリスのロンドンへ。セルウィン司祭(後の欧州の英国教会の監督主教)の案内で孤児院ドクター・バナードス・ホームを訪れる。明るく充実した教育・実習施設を見学し、自身も週に一度奉仕に通った。

メソジストのウェズリアン教会に通っていたのを、子供達を預けるノーランドの保母カレッジに従い英国教会へ通い始める。

昭和8年(1933)10月 代理大使となった夫に随行してパリへ。マリー・ローランサンに絵画を学ぶ。

昭和10年(1935)2月 夫に随行してニューヨークに渡る。ニューヨーク・シティ第五街聖公会日本部会長に就任。

滞在中にサンマー・シアター(夏季劇団)を組織しニューイングランド地方を回り、興行収入を福祉施設に寄付した。

パリで親しくなった女優ジョセフィン・ベーカー(アフリカ系アメリカ人。琥珀色の歌姫と呼ばれヨーロッパの劇場で人気を博した一方で慈善に勤めた)がニューヨークに来た際、彼女に向けられた黒人差別を目の当たりにする。

昭和11年(1936)6月に帰国。二世連合会救済部会長に就任。翌年9月に妹の澄子が入院する聖路加病院へ通う。澄子は死の直前に洗礼を受けた。享年34歳。

昭和16年(1941)12月8日に太平洋戦争勃発。親米派とみられ同じ大磯の住民の樺山伯、吉田茂らと共に監視がつく。また日本に住むアメリカ国籍の日系二世も、戦争によってアメリカの両親からの仕送りが止められ、また迫害を受けて苦労していたので、外務省の外郭団体として二世連合会が設立された。

昭和19年(1944)3月 狭心症で倒れた母寧子が死去。3人の息子達も召集される。

疎開先の大磯の別荘が日本陸軍に接収され、美喜は娘と共に夫の郷里の鳥取へ旅立ち、熊井浜の別荘「鴎鳴荘」に疎開し、疎開婦人会の会長となる。

父久弥は軍への金品供出の際は潔く渡し、そして岩崎本家の家長として東京に留まった。

昭和20年(1945)1月海軍の軍司令部に入っていた三男の晃が20歳で戦死。

8月15日の終戦により、特攻隊の次男と学徒出陣で召集された長男も帰って来た。

平和を愛していた父久弥だが、戦犯としてアメリカ進駐軍(GHQ)に全財産を没収された。愚痴もこぼさず毅然として受けたが、巣鴨で罪を裁かれもせず理由のない差押えに先祖に申し訳が立たないと苦笑したという。

茅町本邸はG2(GHQ参謀第2部)のキャノン機関(秘密諜報機関)本部となり、岩崎家は和館の一角を間借りして暮すことになった。

昭和21年(1946)7月に夫廉三が公職追放となる。

この年、列車の中で網棚から落ちた風呂敷包を美喜が網棚に戻したが、移動警察に見咎められ、風呂敷の中身を調べられた。中には黒い乳児の死体だった。

乗客が美喜の子ではないと証言したが、この時に一時でも母となったように日本国中の同じ境遇の子になってやれないのかと啓示を受けたという。

美喜は大磯の別荘に、混血児の孤児院を創ることを父と夫を説得し、別荘を買戻す四百万円近くの資金集めのため多方面に協力を求めた。

昭和22年(1947)2月 46歳で大磯に社会福祉法人エリザベス・サンダース・ホーム創立。理事長兼学園長に就任し、混血児を保護した。

名称は終戦の年の終わりに聖母院で生涯を閉じたエリザベス・サンダース嬢が遺言で日本の英国教会に贈った遺産百七十ドルがホームに寄付され初の基金となったことが由来。

父久弥は家を神学校に売り千葉県成田の末広農場に隠居したが、やがて心労のためかアダムス・ストークス発作(不整脈による意識障害)を起こすようになる。

昭和27年(1952)夫廉三の公職追放が解ける。9月、募金募集のため三カ月間北米に行く

昭和28年(1953)3月、夫廉三が特命全権大使として在ニューヨーク国際連合日本政府代表にとなり渡米。

美喜は4月に学校法人聖ステパノ学園創立。理事長兼学園長ならびに聖ステパノ学園小学校長に就任し、愛児達を教育。9月に募金募集のため三カ月間北米とヨーロッパに行く。

昭和29年(1954)9月・翌年9月に募金募集のため三カ月間北米、ブラジル、ヨーロッパに行く。

昭和30年(1955)9月 募金募集のため三カ月間北米、ブラジル、ヨーロッパに行く。

ホーム設立を知った親友の女優ジョセフィーン・ベーカーが無償で講演会を開いて寄付をした上、帰国時に彼女はホームから2人の孤児を養子にと引き取った。

12月2日、末広農場の別邸で父久弥90歳で没する。

昭和33年(1958)創立10周年の記念に写真集「歴史のおとし子」を発行し、ノーベル文学賞受賞者のパール・S・バック(彼女も混血孤児の為にパールバック財団を設立している)が序文を寄稿。

昭和34年(1959)4月 聖ステパノ学園中学校長に就任。9月に募金募集のため三カ月間北米とヨーロッパに行く。

昭和35年(1960)6月 エリザベス・ブラックウェル賞(世界で特に人道主義に貢献した婦人に与えられ、3人目の受賞者)受賞のため北米、続いて園児の作品を出品した絵画展覧会の開会式出席のためパリへ。9月にパール・バック女史と韓国訪問。

昭和37年(1962)1月 ビルマを視察旅行。9月 北米、ブラジル・アマゾン、ヨーロッパを視察旅行

昭和38年(1963)4月 朝日賞受賞。

昭和40年(1965)国際孤児財団世界の婦人賞受賞。夫廉三が鳥取県の県政顧問となる。

昭和45年(1970)12月8日に夫廉三死去。廉三は戦後外務次官、国連大使を務め、日本の国際連合加盟に貢献した。また通訳として親しく昭和天皇に接した。

昭和55年(1980)5月12日、講演旅行先のスペイン領マジョリカ島にて心臓麻痺をおこし死去。享年78歳。澤田夫婦は鳥取の浦浜の海の見える墓地に眠る。

美喜が30年間に育て上げられた者約2千名。内約600名は海外の家庭に養子となって自立。9名はアマゾン河流域の開拓地で新天地を開こうと努めた。

▲澤田美喜記念館

岩崎山と呼ばれた丘の上にノアの方舟をイメージした建物が佇んでいます。

手前に26聖人の十字架の階段が続き、2Fが礼拝堂、1Fに美喜さんが集めた、隠れキリシタンの遺物の数々が展示されています。

美喜さんは事業開始当時、妨害や中傷、乗っ取り工作等に直面して打ちひしがれた時に、キリシタン遺品の並ぶ小堂で祈ることで気力を取り戻したそうです。

見学に訪れると、戦国時代のものから一つ一つ丁寧に説明をして頂き、当時の弾圧の様子がひしひしと伝わってきました。

魔鏡と言われた、太陽光で映し出す鏡のレプリカを実際に外に出ての実演もあり、見た目は普通の鏡なのに予想以上にくっきりとイエス像が浮かび上がった精巧さとその技術に驚きました。

そして奥の納骨堂には幼くして亡くなった孤児や身寄りのない卒園者の遺骨が美喜さんの分骨と共に納められています。安らかなお眠りをお祈り申し上げます。

▲切支丹灯篭と朝夕に三点鐘を鳴らす鐘

・社会福祉法人・児童養護施設エリザベス・サンダース・ホーム

・澤田美喜記念館

所在地:神奈川県中郡大磯町大磯1152

参考図書

・沢田美喜『黒い肌と白い心 』『母と子の絆-エリザベス・サンダース・ホームの三十年

』『母と子の絆-エリザベス・サンダース・ホームの三十年 』

』

他碑文・パンフレット類

関連サイト

・Elizabeth Saunders Home:http://www.elizabeth-sh.jp/

・学校法人聖ステパノ学園:http://www.stephen-oiso.ed.jp/

・三菱グループ:http://www.mitsubishi.com/

』

』

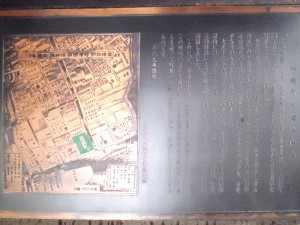

』他、千代田区教育委員会案内板等