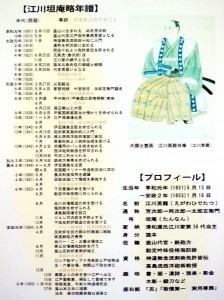

伊豆韮山代官(にらやまだいかん)は江川(えがわ)家の世襲代官で江川太郎左衛門の名を引き継ぎ

坦庵は韮山代官8代目にあたる。

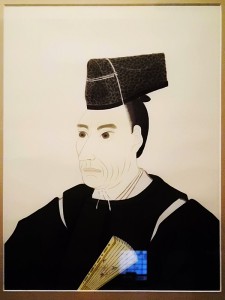

■36代英龍(ひでたつ。坦庵/たんなん)

芳(よし)次郎、後に邦次郎。字は九淵(きゅうえん)、号は坦庵。

享和元年(1801)5月13日に江川英毅(ひでたけ)の次男として誕生。母は安藤氏。兄の英虎が早世したため嫡子として文政7年(1824)3月22日に代官見習いとなる。

天保6年(1835)35歳で家督を継ぎ韮山代官となる。

幕末の激動期に西洋砲術の導入、鉄製大砲の生産、西洋式築城術を用いた台場の設置、海軍の創設、西洋式の訓練を施した農兵制度の導入、種痘の実施、兵糧パンの製作等、軍事、海防、外交、医療、教育など様々な面で業績を残した。

安政2年(1855)1月16日腸胃性僂麻質斯(リウマチス)熱で江戸屋敷にて没。享年55。

坦庵の死を水府(水戸)烈公(徳川斉昭)は「一方(ひとかた)の長城を亡くした」と悲しみ、老中阿部正弘は「空せみはかぎりこそあれ真心に 立てしいさをは世々に朽せじ」と歌いその功績は不滅であると称した。法名修功院殿英龍日淵居子。菩提寺は本立寺。

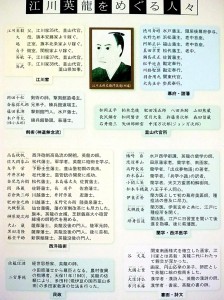

▲坦庵の略歴と周辺人物(韮山反射炉展示パネル)

■37代英敏(ひでとし。保之丞)

天保10年(1839)英龍の三男として生まれる。母は北条氏。

安政2年(1855)坦庵の死により16歳で代官見習となる。

5月9日韮山代官となる。鉄砲方を兼ね、英龍の事業を引き継いだ。

芝新銀座に韮山塾を再開させる。

8月4日濱苑で将軍家定が英敏の砲技を観る。以降も折々で老中・若年寄等の前で大小砲調練を行い、諸藩の砲術精励にも寄与した。

安政3年(1855)3月1日講武所の砲術教授方を任じられる。

9月25日幕府に韮山型造船の功、12月24日に大砲鋳造の功をを賞される。

安政4年(1856)佐賀藩の協力を得て韮山反射炉が完成する。

代官になった時の支配地は伊豆・駿河・相模・武蔵の7万4千石と当分預所1万4千石余で、この年には10万石となった。

安政6年(1859)7月13日幕府に野戦連砲鋳造・車台等製造の労を賞される。

文久1年(1861)5月29日部下の鉄砲組を率いて東禅寺の警衛に加わる。

7月8日幕府に銃製造等の功を賞される。

10月関東八州と駿河・遠江・参河諸国に農兵制の創立を幕府に建議する。

文久2年(1862)8月26日小笠原島が管轄となり、八丈島の住民30余人を小笠原島に移す。

文久2年(1862)12月16日に在職7年で病死。享年24。法名総達院英敏日恵。

※英敏の写真は中濱萬次郎(ジョン万次郎。漂流し米国から帰国後に江川家配下)の撮影

■38代英武(ひでたけ。籌之助。号は対岳亭・春禄)

嘉永6年(1853)4月5日英龍の五男として誕生。

文久2年(1862)兄英敏に嗣子がなく養子として跡を継ぎ、10歳で韮山代官となる。

元治1年(1864)7月30日幕府の大小砲製作場の改革で、英武は製造御用を罷免。

慶応2年(1866)11月18日幕府は講武所を陸軍所と改め、英武は鉄炮方から陸軍所教授方頭取となる。

慶応4年(1868/明治元年)1月6日幕府は農兵を編して、英武は伊豆の警守を任じられる。

2月3日東海道鎮撫総督府に管内の地図・戸籍等を督府へ提出するよう命じられる。

2月21日藤川駅へ参じて勤王の意を表す。徴兵の命令は辞した。

3月25日(4月7日)英国公使の来謁に対し英武は熱海の警守を勤める。

閏4月17日大総督府は英武に旧幕府付に託されていた鉄砲を品川に送致させる。

5月5日大総督府は宇和島藩士林玖十郎通顕を参謀とし、軍艦として鳥取藩士中井範五郎正勝・佐土原藩士三雲為一郎種方を伊豆・相模に向かわせる。

(下総・下野へ佐賀藩士島団右衛門義勇、沼津へは大村藩士和田藤之助勇が向かう)

関東監察使府は林忠崇ら請西藩兵・遊撃隊らを管内に進入させた英武と小田原藩主大久保忠礼の罪に対し、範五郎等と協力して功を立てることで報いさせた。※箱根戦争へ

5月8日天野八郎らと袂を分かち彰義隊を離れた渋沢成一郎らが「振武軍」を名乗り、英武の管地の北多摩郡田無村(東京都西東京市。青梅街道旁近)の西光寺を本陣とした。英武は先鋒総督府に書面で「振武軍と称するもの」の結集を報告。

15日の上野戦争で敗走した彰義隊の残党が田無村で振武軍に合流し17日に飯能(はんのう、埼玉県)へ移動。

20日大総督府は福岡・久留米・大村・佐土原四藩兵に振武軍らの討伐を命じて下参謀渡辺清左衛門に率いさせ、英武に糧食を掌らせた。

23日に交戦し数時間で振武軍ら潰走。

※飯能戦争

5月23日甲斐鎮撫府は沼津・高遠二藩兵を箱根に発遣し沼津軍監和田勇の指揮で遊撃隊らを討たせ、中津・高島二藩兵に甲府城と原村を警守せさせる。

5月24日甲斐鎮撫府は参謀助役伏谷惇に松代・浜松二藩兵を率いて箱根へ赴くよう命じ、英武と沼津藩は久世三四郎に其糧餉丁馬を弁給させる。

5月29日遊撃隊らの残党が伊豆網代村傍近に屯拠する報に対して大総督府は英武に追討を命じる。

※箱根戦争

6月10日箱根・品川間の糧餉伝逓(戊辰戦争での官軍の食料の輸送)を任せられる。

6月29日韮山県が置かれ、江戸鎮台府は英武に旧地の韮山県の管理を任じる。

9月18日伊豆国賀茂郡毛倉野金山の開鉱のため鉱山司との協議を命じられる。

10月7日明治天皇の車駕の御東幸で三島駅に至り、英武の速やかな帰順と忠勤を褒められ、江川家の由緒書きを上らせた。翌日、余興として箱根湖上の水鳥を小船から二十間の距離を西洋銃で見事撃ち落して喜ばせた。

10月20日英武は箱根・平塚二駅間の餽餉伝逓管理を罷め、小田原藩が受け持つ。

明治2年(1869)6月10日韮山知事となり翌月更に韮山県権知事(ごんちじ)となる。

明治3年(1870)6月に正六位に叙せられる。

明治4年(1871)7月に米俸28石下賜され東京府、海軍省に所属。

8月13日に肥田濱五郎(江川家手代見習、造船頭。後述の岩倉使節団で理事官)が木戸孝允(桂小五郎)に、英武が洋行の意思があると伝えた。

若くして韮山知事となり良い統治を朝賞された英武への嫉妬を避けるため柏木忠俊(かしわぎただとし。江川家手代の家柄で、江戸詰として坦庵の頃から江川家を補佐した。韮山県大参事、足柄県令)が木戸に相談し、肥田と斉藤篤信斎(江川家まとめ記事参照)が洋行を斡旋したという。

11月12日に岩倉具視を正使とした欧米出張使節団に英武も留学生として従い横浜出航。

12月6日カリフォルニア州サンフランシスコ到着。

明治5年(1872)1月21日ワシントンに至り滞在。

2月にニューヨーク州ハイランドフォールズ普通学校入学。

明治6年(1873)9月にピークスキル普通中学校へ進学。

明治7年(1874)4月に帰国命令が出たため海軍省を辞めて自費で留学。

明治8年(1875)ピークスキルで級長となり優等生として表彰される。

9月ペンシルバニア州ラフィエット大学に入り工学を修めた。

明治11年(1878)テクニカル部門、数学賞で20ドル授与。

2月20日ジュニアコンテストでスピーチを行う。

明治12年(1879)7月工学部を優秀な成績で卒業。

10月に帰国。

明治14年(1881)7月に内務省御用係となり月俸40円下賜。取調局事務長となる。

明治16年(1883)8月に大蔵権少書記官として大蔵省に奉職。

明治17年(1884)9月に大蔵省造幣局勤務議案局兼務。

明治18年(1885)5月に大蔵省造幣局大阪出張所長となる。

明治19年(1886)1月16日非職となり2月に退職。

官僚を辞め郷里伊豆に戻った英武は、4月に町村立伊豆学校の校長となった。留学経験を生かし英学を中心に教育に力を入れる。

明治20年(1887)12月に伊豆学校の廃止により私立学校(韮山高校)創立。

明治24年(1891)校長辞任。

その後も韮山周辺の教育斡旋や被災地の寄付をし地域に貢献した。

昭和8年(1933)10月2日没。81歳。

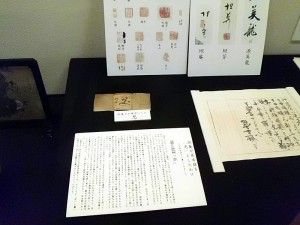

参考図書・文献

・米山梅吉『幕末西洋文化と沼津兵学校 (1935年)』

・妻木忠太『木戸松菊公逸話』

・『Lafayette College Journal』

・『Bulletin of Lafayette College』

ほか江川文庫資料、韮山郷土資料館、韮山反射炉パンフレット等

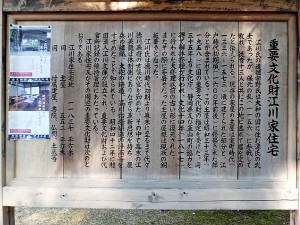

■■韮山代官江川家と担庵■■