▲古い絵葉書の山崎古戦場と現在の山崎ノ古戦場の碑

旧幕府遊撃隊伊庭八郎は三枚橋(地域)の松並木の下で斬られたというが、絵葉書や案内板の風景の頃は古戦場にまだ松が茂っている。

かつての湯場道は明治時代に国道1号線(第一号国道)として開通(人力車や馬車も通れる広さに整備)した。

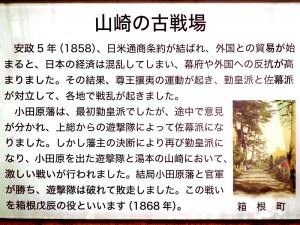

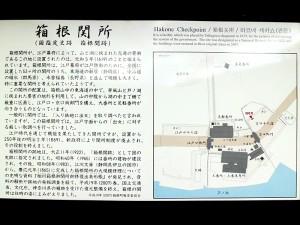

慶応4年(1868)5月20日の遊撃隊・林忠崇ら旧幕臣兵による箱根関所占拠で佐幕に転じた小田原藩へ、23日に三雲為一郎軍艦の総督府は錦旗奉行穂波経度を藩主大久保忠礼の問罪使として派遣する。

24日因州・長州・備州・伊州(藤堂)4藩の兵が酒匂と飯泉の二方面から迫ると、藩主忠礼は城を出て菩提寺の本源寺に謹慎して新政府に恭順の意を示した。

小田原藩は林・遊撃隊らの追討を決めたが、一説にはそれを不服として藩を離れ遊撃隊に協力した小田原藩士もいたという。

湯本村に進駐していた100人程の先鋒隊を率いていた伊庭は小田原城に談判に出ていたが、25日朝までに退去通告を受けた。

伊庭は小銃弾を浴びせられたが控えていた遊撃隊士が応戦する。脱出の際に第一軍の隊士4名が城付近で戦死、石垣山で佐山清五郎が小田原藩兵に射殺された。

湯本村に戻った伊庭は湯本茶屋を本陣として、入生田・山崎に兵を置き、強襲に供えて上り坂に土俵を4、5尺積んで砲塁を築く。彼らの陣地は小田原方面よりも高く位置し地の利があった。

追討軍は新政府側の4藩からなる総督府軍二千人と小田原藩兵千人の大軍であったとされ、はじめ総督府軍は背後からの監視についていた。

小田原藩大砲方は加藤丈之助らが早川方面・仰徳隊が入生田の二隊に分かれて進む。

26日の朝、伊庭率いる第二軍遊撃隊と二番隊元駿府藩兵、第一軍一番隊元勝山藩兵・二番隊元前橋藩兵ら旧幕脱兵軍先鋒隊へ砲撃が開始された。

山と早川に挟まれた街道を進む小田原本隊を、遊撃隊らが丘の上から撃ちおろし、木立の中や民家に身を隠して側面からも狙撃する。

小田原兵が数で優位であっても押されているのを見ると、控えていた長・因・津兵が戦闘に加わり激戦となった。

午後になると遊撃隊らは弾丸が尽きて持ちこたえられず早川の対岸早雲寺付近まで退却を決めるや否や、長州軍が抜刀突撃を号令し全隊突撃で襲いかかり山崎の入口で激しい混戦となった。白兵戦となると伊庭は草影から姿を現し3人を斬ったという。

夕刻、負傷兵を助けるために街道へ出た伊庭が腰に被弾し、長州兵と交戦中、深く敵陣に入り込んでいた小田原藩兵高橋藤太郎(鏡心一刀流とも描写される)を味方と誤認して左手首を斬られ、即座に伊庭の従者の坂田(坂本)が高橋の顔面に銃を向けて2間離れた街道まで撃ち飛ばした。(伊庭が右手で斬り伏せたとも伝わる)

大蘇芳年(月岡芳年)『競勢醉虎傅』伊塲七郎(伊庭八郎のパロディ)

三枚橋では竹内利平が討死し、山崎駒爪から三枚橋までの数町の間に遺棄された遊撃隊・旧幕臣らの死体は22名であったという。

資料により異なるが小田原藩兵は戦死者8名・負傷者は家老渡辺了叟ら22名。

勝山藩士32人のうち戦死15名・戦傷10名・行方不明2名という壊滅状態。

伊庭の第二軍28名中戦死4名・戦傷5名・行方不明8名を出し、隊長の伊庭が重傷を負った。

第二軍として遊撃隊に加わっていた駿府(静岡)勤番も上野惣兵衛と川辺栄之丞の2名が戦死し、8人が戦傷、二人が行方不明となった。

伊豆山中本営で東海諸藩へ協力を煽っていた第四軍総督の林忠崇も箱根に移り関所から各方面の注進を指揮した。

小田原藩兵の別働隊が石垣山より進んで側面から撃とうとし、派遣されていた兵と畠ノ平で戦闘があった。

山崎から脱した遊撃隊らは畑宿や箱根宿に入る。重傷の伊庭も部下の助けで戦線を離脱し深夜0時頃に忠崇旗下の請西藩士が居る峠に到り、忠崇が畑宿に医師を手配させたとみられる。

三島方面の警戒も強まり、旧幕脱兵軍は包囲される形へ追い込まれた。

夜更けに関所へ引き上げた隊士達のうち、遊撃隊は再起を図り東北に転戦することを主張、岡崎藩士らは自決を主張し意見が割れたが、忠崇が戦友の死を無駄にせず再起を願うと決断し、皆はこれに従い箱根撤退が決まった。

追撃は徹底的に行われ、27日には鞍掛山方面の芦川で4人が見付かり2人が射殺され、2人は逃走中に生捕りにされ小田原へ送られた。請西藩の吉田周作と逸見静馬で、後に小田原藩に召し抱えられたという。

伊豆の山中村でも6人が捕らわれ斬殺された。

夜8時頃に箱根日金山東光寺の地蔵堂に2名(広部正邦と秋山荘蔵)が潜んでいるとして捜索、熱海坊を三十数人で囲んで銃撃し、踏み込んで小田原藩兵数人で有無を言わさず刺殺した。

28日に石垣山で大原主馬介と信州の農兵松蔵が捕われ、箱根峠付近で請西軍に小者として加わっていた百姓の平助が生捕りにされた。平助は5、6年後に許されて故郷に帰った。

昼頃に宮城野橋の袂で前田条三郎ら10人が発見され、木賀渓谷まで逃亡し堂ヶ島温泉宿の近江屋に潜伏した。ここで9名が射殺され、1人は米櫃へ隠れて難を逃れた。

近江屋を出た小田原藩兵は仙石原でも2人を討っている。

過酷な掃討を受けながらも熱海へ辿り着いた遊撃隊・旧幕臣兵達は押送船で網代へ出て、榎本武揚率いる旧幕府艦隊に乗り込み館山へ戻った。

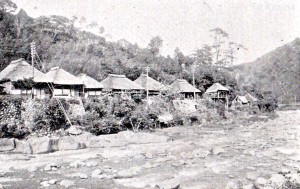

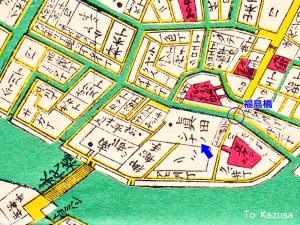

▲三枚橋(さんまいばし)付近の古写真と現在の同地

江戸時代後期の三枚橋は長さ22間(約40m)幅1丈(約3m)余の土橋(川に架ける土橋は木製の橋の上面を土で均して歩きやすくしたもの)で、今のように岸をつなぐ高い橋桁の形ではなく、川にだけ架かっていた。

明治時代に岸から伸びた石の堤にかかる木橋となり、写真は明治43年(1910)水害で落橋した後のもので、後に再び写真手前に三枚橋が架けられる。

路の左右に山の峰が幾重も連なりとうとうと早川の水声が響く名勝の地で、かつては橋辺りに茶舗が軒を並べて湯本細工や米饅頭を販売していたという。

現在三枚橋がかかる付近は三枚橋の地名で呼ばれている。

伊庭が負傷した場所は「街道から二間離れた」「松並木の下」との証言がある。

後に忠崇(山崎の戦いには直接参加していない)が描いた伊庭八郎負傷の画では背後から右腕を斬られ、左腕で敵を斬ったとする。

また当事者以外の聞き語りや伝記を元にした講談では三枚橋の「橋の上」で斬られるシーンが主流だが、箱根の役当時とは異なる明治以降に架け変えられた橋をモチーフに描かれたものも多い。

▲現在の三枚橋

木橋の頃より両岸の幅が狭まり、橋はやや湯本寄りに架かっている。

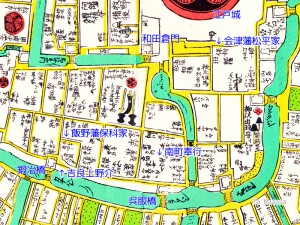

早川に架かる三枚橋は江戸時代の東海道と湯本路との分岐点にあたり、橋を渡らず温泉場へ向かう道は「湯場道(ゆばみち)」と呼ばれた。

小田原北条氏時代は川幅が広く、中州が2つあり地獄橋・極楽橋・三昧(さんまい)橋の3枚の橋が架かっていて、橋を渡り切ると北条氏の菩提寺早雲寺の総門だった。

早雲寺に駆けこめば犯罪人も罪を免れて極楽橋まで逃げると助かったので、次の橋を「これからは仏三昧に生きよ」という意味で「三昧橋」と名付け、その名が今は「三枚橋」として残ったという。(箱根観光協会の案内文より)

所在地:神奈川県足柄下郡箱根町