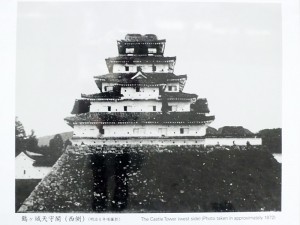

▲鶴ヶ城天守閣

慶応4年(1868)8月23日明け方に新政府軍は戸ノ口原の会津軍を攻撃し、会津軍は防戦しきれずに後退。

新政府軍が鶴ヶ城(若松城)下に進撃する折に、滝沢本陣の松平容保は馬に乗り出陣しようとするが家臣に諌められ、若松城下大手口の甲賀町郭門へ向かった。

▲甲賀口方面、手前に北出丸

城下北側の入口、蚕養(こがい)口の手前では国産奉行河原善左衛門率いる一隊が防戦するも河原隊長らの戦死により退却。新政府軍は甲賀町郭門に迫った。

郭門内で指揮をとっていた容保は、家老田中土佐・神保内蔵助に任せて帰城し、出迎えた白虎士中一番隊が防衛を命じられ郭門内東側の三宅宅に拠り応戦した。

間もなく東隣の六日町から新政府軍が進入して甲賀口が破られ、隊士達は土手沿いに退却。このうちの一団が愛宕山で自刃しようとした所を味方の兵に諌められて思いとどまり入城を目指した。

(戸ノ口原に参戦した白虎士中二番隊のうち十九名は飯盛山で自決する)

薩摩・長州・土佐兵は甲賀口から南方700mの鶴ヶ城北出丸に接近し砲撃を加えたが、城内からも城壁の銃眼から撃ち返して新政府軍の将兵達を死傷させた。

しかし新政府軍の急迫によって入城や避難できなかった、あるいは自らの意志でしなかった会津藩士の家族たちが自刃して果てた。(なよたけの碑に戦病者含めた230余名の氏名が刻まれている)

城内では容保・喜徳父子が黒鉄門(くろがねもん)内へ御座所を設えて指揮をとり、小室金吾左衛門を頭の兵を迎撃にあたらせ、更に山浦鉄四郎の一隊を共に西方へ出撃させた。天神橋の戦によって犠牲を出しながらもこの方面は9月まで会津側に確保される。

※この日の朝、山本八重(この時24歳)の家では寄宿の米沢藩士内藤新一郎が戦況を伝える為に米沢へ向かう。

母佐久と兄嫁うら達は近隣の村に避難し、八重は鳥羽・伏見の戦で戦死した弟三郎の形見を身に着けて、七連発元込めのスペンサー銃を背負い鶴ヶ城に籠城することを決めた。入城後に八重は高木時尾に断髪を頼む。

▲走長屋と黒鉄門、八重が入城の際に渡ったという廊下橋

25日早朝、猪苗代湖北西方面に出陣していた萱野権兵衛率いる隊が西部から入城を図るが、新政府軍の守備が固く留まる。越後方面から退いてきた旧幕郡の衝鋒隊と共に再度挑んで兵の一部が入城。※この時娘子軍が同行し中野竹子戦死

鶴ヶ城天守から南東1360mの小田山を新政府軍が占拠。

▲西出丸

26日、日光方面の山川大蔵の部隊が彼岸獅子を先頭に立てて西追手門(西出丸から北側に出る搦手門)から入城。

新政府軍側は小田山にアームストロング砲一門を含む大砲を運び上げた佐賀藩が天守めがけて砲撃開始。三斗小屋の西軍は野際に到る。

27日会津藩大砲隊士の戸枝栄五郎・鯨岡平太郎・川崎尚之助らが鶴ヶ城南の豊岡神社から四斤山砲で小田山を砲撃。

▲天守閣からの小田山方面と、小田山から肉眼視野に合わせて撮った鶴ヶ城

28日、日光口の芸州藩などの西軍が山王峠を越え、糸沢村に到る。

29日朝に糧道確保のため総督佐川官兵衛以下約1000名の兵が濃霧に紛れて城外へ出撃。新政府軍が駐屯する北西1.5kmの長命寺を目指す。

芸州藩は糸沢より田島に進む。融通時寺町で戦闘。

30日に新政府軍は大内に宿陣。

9月1日三斗小屋の西軍は音金に達す。大内峠の戦。

2日関山の戦。八十里越の新政府軍は叶津に到着。

3日大内峠より栃沢にて激戦。新政府軍が再び関山を攻める。

4日、日光口から進撃してきた新政府軍の兵が鶴ヶ城西南3kmの飯寺(にいでら)に到着。

神保平八郎率いる青龍三番寄合組の防戦むなしく新政府軍は城下南端の住吉神社まで迫るが、河原町に本営を置いていた佐川官兵衛が砲兵隊を向かわせて撃退。

※この日、米沢藩が新政府に帰順し、新政府軍は小田付村に民政局を置く

5日早朝、高久(たかく)に着陣していた萱野権兵衛率いる会津軍が新政府軍に攻撃され北東6kmの塩川に退く。

6日越後口の西軍が坂下・塔寺・柳津に到る。

8日、塔寺方面から退却した会津軍、本木信吾の青龍隊と水戸兵や山本帯刀(たてわき)率いる長岡兵が共に飯寺の新政府軍を攻撃するも果たせず、濃霧で敵を誤認した長岡兵が捕えられ斬首された。

※この日、明治と改元

9日、佐川隊が田島陣屋を奪回する。

10日、越後口からの新政府軍が小荒井(現喜多方市西部)まで進み、西郷刑部隊や町野主水率いる朱雀四番士中隊は安勝寺に拠って防戦。後に雷鳴戦争と称されるほど銃声のみが激しい戦いであったという。塩川に退いた萱野隊も呼応し守備に就く。

11日未明に来襲した新政府軍の松代・岩国・越前兵を撃退するが、米沢藩が新政府に帰順したため背後を衝かれる危険性を避けて会津軍は鶴ヶ城南方の一ノ堰(いちのせき)へ向かう。

14日早朝に鶴ヶ城内へ総攻撃が決行された。小田山に据えたアームストロング砲、メリケンボート砲、従来の山砲等15門の大砲の砲撃を合図に、城の西北の諏訪神社付近で長州・大垣・土佐三藩による攻撃が行われた。

鶴ヶ城下では北西から南にかけての外郭の桂林寺町口・融通寺口・川原町口・花畑口・南町口を攻撃。

西出丸を守る郡上藩の凌霜隊や再編された白虎隊士中隊は南町口まで進み出て防戦したが、小山田からの砲撃を受けて西出丸へ戻っている。

少数の兵で善戦していた諏訪神社方面の会津軍も三方から挟撃され城内へ退いた。

昼夜を通しての砲撃で述べ2500余発が発射されたといい、籠城していた会津兵及び婦女子の死傷者が多数出た。

会津側では豊岡社より川崎尚之助(かわさきしょうのすけ)が小田山へ撃った砲弾が小田山の敵陣に命中したという。

夜半に城外の北方・塩川方面にいた会津藩越後口総督一ノ瀬要人(いちのせかなめ)率いる兵と、北西・中荒井周辺にいた陣将萱野権兵衛率いる兵が一ノ堰周辺に移動。

▲川崎尚之助が反撃した豊岡神社跡地と付近から小田山方面を撮影

15日会津軍の動きに応じて新政府軍が高田方面の補給路を断つため鶴ヶ城南方の青木・中野・徳久周辺の会津軍を攻撃するが果たせず引きあげる。

一ノ瀬隊は戦いに勝利したが、総督一ノ瀬が重傷を負い、隊長西郷刑部、大竹主計(かずえ)、原早太(そうた)などの将が戦死した。

この日、会津藩では降伏交渉のため藩士手代木直右衛門(てしろぎすぐうえもん)と秋月悌次郎(あきづきていじろう)を米沢藩の陣地に赴かせた。

16日新政府軍八十里越支隊が藤江・沼ノ平に着く。

17日朝8時頃、小田山と飯寺の新政府軍が再び一ノ堰まで進撃。白虎一番寄合組隊・砲兵隊・玄武士中隊・朱雀二番寄合組隊等が防戦するが後退し3km程後方の雨屋村で反撃、青龍三番士中隊・朱雀四番士中隊などが追撃に移る。

新政府軍を後退させたが、総督一ノ瀬が15日の戦傷により死亡し、残された兵団は鶴ヶ城南西8kmの福永へ集合した。この戦いで山本八重の父、玄武士中隊の山本権八が戦死。

18日早朝に新政府軍が高田へ出撃、佐川官兵衛の隊は包囲される前に撤退し大内へ転陣しており、これに応じて福永の会津兵も大内へ向かう。

※この日、棚倉藩が降伏

19日、会津藩手代木・秋月らが米沢藩を通じて土佐の本営に降伏願書を提出。

20日、板垣退助は降伏願書を受諾し、会津藩降伏の交渉がまとまる。

21日、新政府軍からの発砲停止。松平容保、将士に開城を諭す。開城の令の文を見て自害する藩士もあった。

この日、容保の義姉の照姫が小切れを集めさせて長さ三尺(約90cm)・幅二尺(約60cm)の降伏の旗を作ったという。

▲大手先の正門前・黒鉄門・他一カ所に白旗を掲げた

22日午前10時、鶴ヶ城大手前の西側石橋の欄干に「降参」と大書された旗が立てられた。

容保・喜徳父子が内藤家・西郷家の間の武場(本一丁目と甲賀町通りの交差点)に臨み、総督府宛てに降伏謝罪の書を提出した。その後容保は、戦死者を投げ入れた二の丸の大空井戸に香花を供えて忠魂を礼拝した。容保らは新政府軍に滝沢の妙国寺に護送されて謹慎する。

開城時に城内の人員は約五千名程だった。

この日山口村で佐川隊が新政府軍を撃破。

この夜12時頃に、山本八重が三の丸雑物倉の壁に歌を笄で刻む。

明日の夜は何処(いずく)の誰か眺むらん 馴れし御城(みそら)に残す月影

▲八重の歌・三の丸濠跡

23日、城内の将兵が謹慎地の猪苗代に向け出発。

老幼女子は現在の喜多方方面、傷病者は城南の青木村に移された。

※この日、庄内藩降伏

24日午後、若松城引き渡しが行われた。

会津南部では佐川官兵衛率いる会津軍の戦闘が続行されていたが、25日に若松から正式な降伏状が届き、26日に大内の部隊が解隊。続いて田島や伊南方面の諸隊も帰順し、謹慎所の塩川へ向かった。