・阿弥陀寺[1]伴百悦-会津悲願の埋葬

・阿弥陀寺[2]戊辰戦争殉難者墳墓

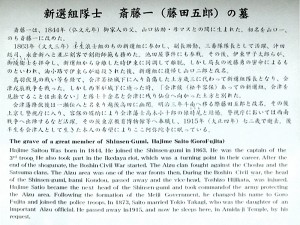

斎藤一(山口次郎/二郎・一戸伝八・藤田五郎)

天保15年(弘化元年/1844)1月1日江戸で、山口祐助(ゆうすけ)の三子として一(はじめ)が生まれる。

祐助は元播磨国明石藩の足軽で、江戸に出て小川町辺(現千代田区)の鈴木家の足軽となり後に御家人株を買った(邸は本郷弓町で、ある藩の間者として潜入していたとの推測もある)という。

母は川越出身のマス、天保7年生まれの兄は維新後大蔵省の属官を務めたとされる廣明(ひろあき。公明とも。通称は喜間多)、天保13年生まれの姉は勝(かつ。後に久と改名。九段下飯田町あたりで開業していた水戸藩の藩医相馬俊明に嫁ぐ)。

確証はないが一は左利き(中島登の似せ絵では右利きに描かれている)で遺された羽織から当時では長身の170cm程だがそれ以上に大きく見え、剣術は無外流か江戸の会津藩邸で一刀流を学んだと考えられており、几帳面で眼光鋭い無口とも後に証言されている。

また市谷甲良屋敷(柳町)の近藤勇の天然理心流道場試衛館に出入するようになったとも。

文久2年(1862)12月頃に山口一は、19歳で小石川関口で意見の違いから旗本の侍を殺し、父親が世話をしていた京都の吉田某の剣道場(聖徳太子流とされる)へ匿われた。吉田某は腕のたつ一に代稽古をさせたという。この時から斎藤を名乗ったか。

●壬生浪士組・新撰組結成

文久3年(1863)2月、斎藤は同行していないが、近藤勇達が加わり京へ上った「浪士組」は京に到着し壬生村に分宿した浪士組は清河八郎の主張をめぐり分裂し、芹沢鴨ら一派と近藤ら一派は京都に残留する。

3月10日に幕府が会津藩へ残留者の差配を命じ、芹沢・近藤らが会津藩に出した残留歎願書の連名者17名のうちに斎藤一の名があるので、この頃には合流と改名をしていたようだ。

20の深夜に会津藩預かりとなることが決まり壬生浪士組が結成された。

4月16日に京都黒谷の会津本陣の松平容保の御前で壬生浪士組隊士らによる武術稽古の上覧が行われた。斎藤は永倉新八と対戦する。

6月1日不逞浪士取締のため10人の隊士が大坂に赴き、3日に捕縛し、身柄を町奉行所に引き渡した。その後、芹沢鴨・平山五郎・野口健司・山南敬助・沖田総司・島田魁と永倉・斉藤の8人の隊士が夕涼みのため出船するが、斎藤が腹痛を起こし鍋島河岸に上陸。

介抱のため北新地住吉楼に向かう途中、大坂の力士達と芹沢が衝突し住吉楼で乱闘となる。

8月尊皇攘夷派の長州藩勢力を京都から追放した八月十八日の政変で、会津藩の合印である黄色の襷をつけて南門の警備に出動。その際に新撰組の隊名が与えられた。

9月25日隊内の長州の間者らのうち林信太郎を斎藤が脇差一刺で誅殺。

●高台寺派の諜報活動後、山口二郎と改名

元治元年(1864年)6月5日、池田屋事件では別方面をあたり到着が遅れた土方歳三隊に属していたため目立つ活躍はしていない。

7月19日の禁門の変の鎮圧に新撰組も参加。11月に行軍録が制作され斎藤は四番組長となる。

元治2年(1865/慶応元年)3月22日頃に土方と目付の斎藤、伊東甲子太郎、藤堂平助は隊士を募るために江戸へ出立。4月5日に江戸の試衛館に着き、五十数人の新入隊士を得て、27日に江戸を発つ。

閏5月頃の小隊制で斎藤は三番組長、9月の第二次行軍録でも三番組長に相当する槍頭に就任。剣術師範を受持つ。

隊士総勢130名余りになり壬生の民家が手狭になったため六条の西本願寺に移り、北集会所(きたしゅうえしょ)を借りて本陣とする。

慶応2年(1866)9月28日(または翌年6月22日)銭取橋(現勧進橋)で薩摩藩に通じていた五番組組長の武田観柳斎を斎藤が一太刀で誅殺。

慶応3年(1867)正月、伊東が島原に遊興する際に斎藤・永倉が同席するが4日も帰らず3名は謹慎処分を受ける。

3月、反幕に傾いていた伊東一派が、孝明天皇の陵墓を護る名目で御陵衛士(ごりょうえじ)を結成し脱退する際に永倉か斎藤の動向を求めた。斎藤は近藤の命で間者として伊東派に従った。

11月10日に高台寺月真院から抜け出し、新撰組幹部暗殺計画を報告後、斎藤は京都詰用心差添の紀州藩士三浦休太郎(きゅうたろう)のもとに預けられたとみられる。

11月18日御陵衛士を襲撃して伊東らを暗殺(油小路事件)

諜報活動を終えると山口二郎(次郎)と改名し、新撰組に復隊する。

12月7日坂本龍馬と中岡慎太郎が三浦休太郎の指示で新撰組に殺されたと誤解した土佐浪士50余人が花屋町の旅籠天満屋に襲撃、山口ら十数人で三浦を護り応戦。内、十津川郷士の中井庄五郎は正月7日に山口(斎藤)らと小競り合いをしたともいう。佩刀関孫六(せきまごろく)を振るう山口の奮闘が伝わる。

12月9日の王政復古発令により、二条城の警備に就いていた新撰組も12日に容保らに従い大坂へ下り、14日に大坂天満宮に宿陣。15日に伏見警護を命じられ16日に薩摩藩兵が陣を敷く伏見へ向かうこととなる。

18日に近藤が御陵衛士残党に狙撃され重傷を負う。

●鳥羽・伏見の戦いが勃発

慶応4年(1868)1月3日朝に薩摩・長州・土佐藩が進軍し、御香宮に布陣する薩摩兵は桃山善光寺に大砲4門を設置。

近藤が負傷中のために土方が指揮する新撰組は伏見奉行屋敷の裏手を警備した。

午後五時頃に鳥羽街道上の赤池付近で旧幕軍と新政府軍の押し問答の最中、突然薩摩軍が発砲(上鳥羽村小枝橋)し、発砲音が届いた伏見でも開戦となる。

新撰組が一発撃った弾が御香宮に届き打撃を与えたが、薩摩軍が撃ち込む焼玉で奉行所屋敷が出火。斬り込み隊も敵の小銃隊の射撃に遮られ、深夜の午前2時頃に引き揚げた。

撤退中に下鳥羽の横大路方面で薩摩軍の先鋒と衝突し接戦を繰り広げたとも伝わる。

その後戦線組は千両松に陣を置き4日に小戦。この日新政府軍に錦旗が立ち、旧幕軍は賊軍となった。

5日の激戦で14名の隊士が戦死。旧幕府軍と共に淀城に拠ろうとしたが、淀藩は突如西軍についたため入城できず、後退した。

6日山口・永倉らは20人の隊士を率いて八幡山中腹で戦うが、三方から攻められ一軒家に火を掛け、楠葉砲台がある橋本の旧幕府軍拠点に後退。

正午過ぎ、橋本台場の淀川を挟んだ対岸の津藩から不意に砲撃を受けた。津藩も新政府側に転じいた。総崩れとなった旧幕府軍は夕刻に大坂方面へ敗走。

7日山口・永倉ら大坂城到着した時に土方率いる新撰組は戦の準備をしていたが、この前夜に徳川慶喜は戦いを放棄し城を脱していた。

旧幕軍は解体となり、新撰組は海路で9日に順動丸(12日に品川着・釜屋逗留)、11日に近藤や結核の沖田ら患者を富士山丸と分乗して出航。

富士山丸は14日に横浜に着き重傷者・介護者22人が横浜病院に入る。

15日に品川に帰着し近藤・沖田は神田の医学所に入院。他軽傷者50人程が浅草新町の弾左衛門(長吏頭と称し、維新後弾直樹と改名)の協力で今戸方面の宿で治療を受け、ここに山口も訪れているという。

●甲陽鎮撫隊の敗戦、五兵衛新田・流山へ

鍛冶屋橋門内の元秋月右京亮宅を新撰組の屯所とし、釜屋の隊士や治療を終えた隊士達が入る。

2月12日に上野寛永寺の徳川慶喜の護衛を命じられ、15日から任につくが、10日後に免じられる。

27日に江戸城で約2400両の軍資金と大砲・小銃を拝領し、28日に大久保一翁らの命で、新撰組80名程と弾左衛門配下で洋式調練を受けた100人の隊を甲陽鎮撫隊とし甲府城接収を目的に甲州鎮撫にあたる。

30日大名小路の仮屯所を出発して新宿に泊まり弾左衛門配下の兵と合流。

3月1日、鎮撫隊長大久保剛(近藤が改名)は若年寄身分で長棒引手の駕籠に乗り、洋装断髪の内藤隼人(土方が改名)は寄合席身分で馬上、山口ら幹部隊士は旗本並の青叩裏金輪抜の陣笠を被り江戸発足。府中に泊まる。

2日に日野の佐藤家で休息時に佐藤彦五郎率いる春日隊22人が加入、鎮撫隊は200人の部隊となる。

4日笹子峠を越えて駒飼宿に到着するが、新政府軍の甲府入りの報が届く。5日に隊士を交付近い田中まで派遣して事態を確認させたが、この時までに弾左衛門配下の大半が脱走し部隊は121人に減少していた。内藤が援軍要請のため江戸に走り、大久保は勝沼の大善寺付近に進軍し夜を待った。

6日正午頃に開戦、新政府軍の土佐・鳥取・高島藩兵200人が三方から迫り、山口が守備したと思われる北側の菱山には谷神兵衛率いる土佐四番隊が突撃した。

士気の下がった鎮撫隊は持ちこたえられずに離散し二時間後に敗走。鶴瀬から吉野に逃れ、大久保が立て直そうとするも撤退中に多くが離脱した鎮撫隊士達に再戦の意思は無かった。

8日朝に江戸での増援を果たせなかった内藤が日野を通過し、吉野着。大久保・内藤(近藤・土方)が江戸表へ馬で発つ際に、大久保は永倉・原田左之助に残存兵116人を任せたが、結果的に永倉・原田との決裂に繋がった。

永倉・原田ら離脱者が出て60数人に減少した新撰組の増員を募集し12日に安富才介を頭領(久米部正親、または山口とも)にして傷病兵と付添合わせ20数名を会津へ先発させた。

13日夜に五兵衛新田(ごへえしんでん。現東京都足立区綾瀬)で再起を図った大久保は金子健十郎邸を訪れ、15日に内藤も金子家に入る。

4月1日に総員227人が五兵衛新田に集結、洋式調練を受けるため流山に転陣。

3日隊士達が野外操練中に、数人が残る本陣を急襲され、大久保が新政府軍に出頭。

●新撰組と会津戦争

※4月~9月の動向は伝習隊と新撰組記事参照

9月5日の如来堂の戦いで生き延びた山口と清水卯吉・粂部正親・池田七三郎・河合鉄五郎・吉田俊一郎(俊太郎)・志村武蔵のうち

粂部・池田・河合・吉田の4人は会津田島で水戸の諸生(しょせい)隊と合流し24日に水戸へ発ち、10月1日の水戸城攻撃に失敗し敗走した銚子で、高崎藩兵に降伏し東京に送られた。志村の動向は不明だが、後に東京での病死が確認されている。

9月23日会津開城後、山口は一ノ瀬伝八と名を変え朱雀寄合隊として、清水も機械方の江川三吉と変名し、城外で戦った会津藩士として塩川に送られる。

●一ノ瀬伝八と改名し越後高田へ移住

明治2年(1869)1月4日に謹慎地が越後高田藩(現新潟県上越市)移住の無事を阿弥陀寺に祈願。

新政府の民生局は一人につき金一両を持たせ越後藩士の警固のもと1746人が5日・7日・9日・11日・13日・15日に六組に分けて高田に向かい、20日までに寺町へ着き36の寺院に分けて入った。

一ノ瀬・江川(山口・清水)は共に旧会津藩首脳陣が拠る東本願寺に入る。

明治政府から米五合と生活費の二人扶持を与えられ厳しい謹慎生活が始まったが、飢死や脱走捕縛者が出る中でも屈せず、病没者達を狼谷と呼ばれる会津墓地へ埋葬し弔った。この間、東本願寺から惣持寺に移り住んでいる記録がある。

9月2日に明治政府は旧会津藩士の北海道移住と苗字帯刀、旧藩主松平容保の嗣子容大(かたはる)に家督相続を許し、28日に旧藩主と家老以外の冤罪を決めたが、北海道には移住せず容保父減刑の嘆願を求め翌月上京する者もいた。

11月3日、容大に陸奥国のうち三万石と北海道の4郡を与えることが決まり、翌日華族に列した容大は三万石を賜わり、翌年斗南藩を立藩。

●斗南へ移住し藤田五郎と改名、やそとの結婚

明治3年(1870)東京から高田に赴いた倉沢平治右衛門(当時は右兵衛)が斗南移住を指揮した。脱走していた一ノ瀬も(動向は諸説ある)倉沢を補助し、渡航した高田謹慎組とは別に陸路から移住した。

移住時に藤田五郎と改名した経緯は、容保の命名等諸説あるが定かではない。

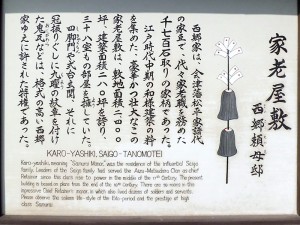

斗南の表高の三万石は名ばかりで実収は7000石で、移り住んだ旧藩士と家族1万7000人余りは飢餓に瀕したが、藤田は五戸(ごのへ)村内の倉沢(斗南藩の家老職である小参事に任命された)家の世話を受け生き延びた。

倉沢家には旧会津藩士族の故篠田内蔵(しのだくら。会津藩時代は400石、病没)の長女やそも同居していた。

明治4年(1871)2月頃に倉沢のとりなしで藤田とやそは結ばれた。(翌年の上京時とも)

尚、高木時尾(もとは貞。旧会津藩大目付高木小十郎盛至300石の長女。容保の義姉の照姫に仕え祐筆をしていた。母方の姓は藤田)も倉沢の養女として弟盛之輔(後に陸軍に入りのち検事正となる)と共に同居しているともされる。

6月に斗南藩は斗南県となり、8月25日に容保父子が上京する際に藤田も同行したという。

明治5年(1872)3月編纂の青森県三戸(さんのへ)郡五戸の戸籍にも、五戸村上大町三十三番屋敷内奇寓 藤田五郎二十七歳・妻やそ三十一歳と記されている。

明治6年(1873)倉沢が転居し、藤田も上田八郎右衛門の息子夫婦と同居(五戸村八百十二番屋敷内)する。

●江戸で警視局に勤め、高木時尾と再婚

明治7年(1874)7月10日、藤田は東京に出て、警視局(警視庁)に奉職。

やその動向は不明だが30日に倉沢家に戻ったとされる。

この頃に高木時尾と見合い、本仲人は松平容保、下仲人は旧会津藩家老格の佐川官兵衛・山川浩(大蔵)の二名がつとめたともされる。

明治9年(1876)8月藤田は本籍を東京に移す。住所は本郷区根津宮永町。

12月15日時尾は長男の勉(つとむ。後に陸軍士官学校に進む)を出産。名付け親はの山川浩が「勉てふ名に背かすはやかてよに 高く功(いさお)のたゝさらめやは」と詠む。

明治10年(1877)2月20日警部補に任命。

5月18日に西郷隆盛鎮圧のため西南戦争へ出征。豊後口警視徴募隊二番小隊(総員107名)の半隊長を勤め、薩摩軍に斬り込んで砲二門を奪う手柄をたてた。

7月12日に轟越(とどろきごえ)攻撃兵の先駆として陸軍第一小隊と共に進軍し三川内(みかわうち。宮崎県東臼杵郡北浦町)に配備。13日に藤田は銃弾で負傷。

10月28日帰京。

明治11年(1878)3月30日警部試補に任命。

明治12年(1879)10月8日叙勲七等と金百円が下賜される。

10月4日に次男の剛(つよし。貿易業に携り旧会津藩家老田中土佐の孫娘ユキと結婚)が生まれる

明治14年(1881)巡査部長。

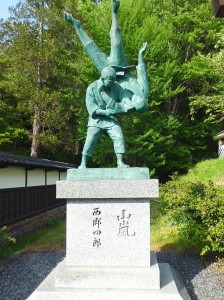

明治19年(1886)7月1日に三男龍雄(時尾の母や西郷頼母家と縁の沼沢家の養子に出され後に弁護士となる)が生まれる。この時警察本署守衛掛勤務警部補。

明治21年(1888)11月1日警部に任命。和泉橋警察署。

明治23年(1890)1月23日警視庁構内の春季撃剣会で麻布署から藤田が出場し、京橋署詰の撃剣世話掛の渡辺登と対戦し勝利している。

●警視庁退職後の晩年

明治24年(1891)48歳で4月2日に警視庁を退職し、同日付で東京高等師範学校(現筑波大学)に就職し、附属東京教育博物館看守となる。(8月まで山川浩が校長であった)

明治29年(1896)本籍を福島県若松市に移す。

明治32年(1899)2月に依願退職し、時尾と共に東京女子高等師範学校(現お茶の水女子大学)に就職し、明治42年(1909)まで庶務兼会計係として勤める。

明治40年(1907)阿弥陀寺の合同供養に時尾が会津出身の婦人10名と桜を植える。翌年会津戊辰戦死者の墓田購入の寄付金を募る。夫五郎も十円の寄付金を納めている。

大正4年(1915)9月28日、東京市本郷区真砂町三十番地(現文京区本郷四丁目)の自宅で死期を察し、床の間に積み重ねさせた座布団の上に座して往生を迎えた。酒好きで胃潰瘍を患っていたという。享年72歳。

大正9年(1920)12月4日に妻時尾も永眠し、共に会津の地に眠る。

以上諸説ある中からまとめたが未だ謎や疑問が多く、今後の研究が待たれる。

長男の藤田勉が若松第六五連隊配属時に、会津の地に両親の墓を造営してほしいと申し出て建てられたという。

正覚山阿弥陀寺(あみだじ)

所在地:福島県会津若松市七日町4-20

参考図書

・菊地明編著『斎藤一の生涯』

・・『歴史REAL新選組最後の戦士 土方歳三と斎藤一』

・『救え会津』赤間倭子「会津戊辰戦争と新撰組」