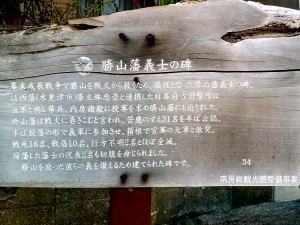

▲伊庭家の菩提寺貞源寺(ていげんじ)

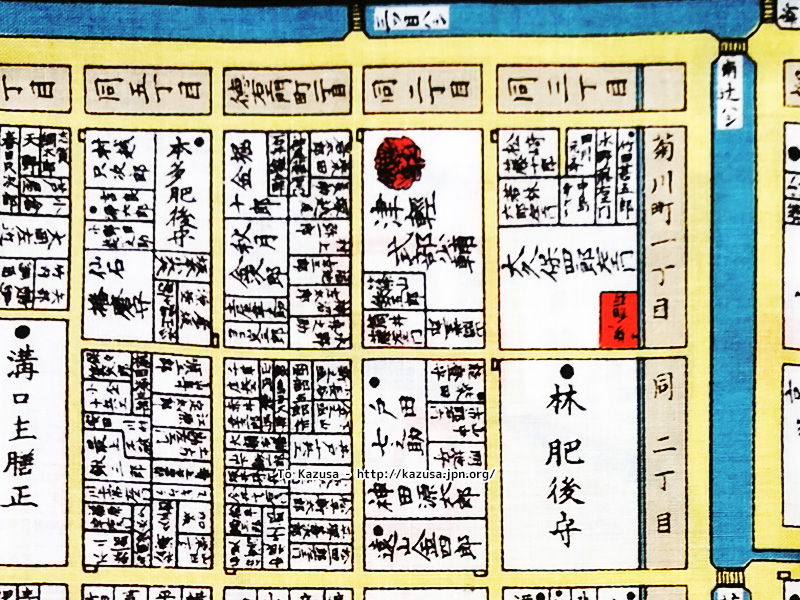

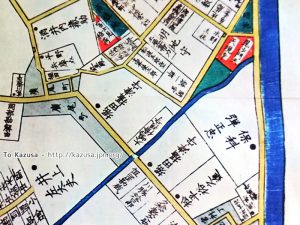

慶長6年(1601)慶誉春公上人が開基し江戸城曲輪内に東正寺が建立され、その後お茶の水に移転。明暦3年(1657)の振袖火事で浅草松葉町(現在の台東区松が谷二丁目本覚寺の西側)に移り、享保年間に貞源寺に改称。関東大震災後に東京府豊玉郡野方村沼袋(現在地の中野区沼袋)再建した。

境内に心形刀(しんぎょうとう)流初代伊庭是水軒(じょすいけん)から第10代伊庭想太郎までの墓石が並ぶ。

伊庭八郎秀穎(いば はちろう ひでさと)伊庭八郎秀穎(いば はちろう ひでさと)

■父・軍兵衛と心形刀流

伊庭家は九州筑紫出身の大友家の末葉として藤原姓、六代目より源氏姓を名乗る。

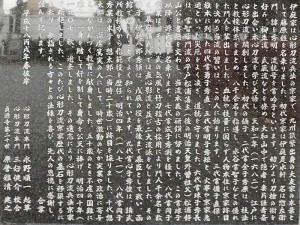

心形刀流は神道流から分かれた流派で天和2年(1682)伊庭惣左衛門秀明(光明、号は常吟子)が37歳の時に起こした。

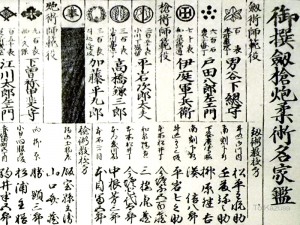

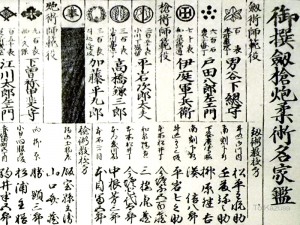

下谷御徒(台東区小島)の伊庭道場を「練武館」といい、八郎の父・伊庭軍兵衛秀業(ぐんべえ ひでなり、三橋氏。記事中は以降、軍兵衛は八郎実父の秀業をさすこととします)の頃には、鏡新明智流桃井春蔵「士学館」・北辰一刀流千葉周作「玄武館」・神道無念流齋藤弥九郎「練兵館」と並び江戸四大剣士・四大道場に数えられ、弟子千人余を持っていた。

練武館の稽古は荒く、軍兵衛は文政・天保当時の穏やかな天下で幕府の侍が遊情に流れて本田髷を結い細身の刀をさして雪駄の後金をちゃらちゃら鳴らして歩くような華奢な装を嫌い、門下には袴を短く切らせ、朴歯の下駄で、大小の刀を長く突っ張らせて差させるような厳格な人物であった。

同じく厳格な天保の改革を進める老中水野忠邦によって天保12年(1841)に軍兵衛は御留守居与力に抜擢され、御書院番となり、営中諸門の警衛にあたり将軍行列に付き従う等の任にあたる。

しかし翌年の忠邦の失脚により、軍兵衛も弘化2年(1845)に常同子と号して隠居の道を選んだ。

■八郎誕生

天保14年(1843)か15年(1844)に後妻マキとの間に長男の八郎が生まれる。

八郎は漢学や蘭学に熱をいれていたので、練武館の門人たちは快く思っていなかったともいう。

伊庭家では実力で後継者を選ぶ習わしで、軍兵衛は腕の立つ養子の伊庭惣太郎(軍平秀俊。塀和/はが氏。初め名を継いで軍兵衛ですが混同を避けるため記事では維新後に名乗る軍兵で通します)を養子にしていたので、安政3年(1856)4月25日幕府によって江戸築地小田原町に武術教養の場「講武所」が開かれ、剣術教授方に招かれた時も軍兵衛は辞して息子の八郎について何も言わず軍平と甥の三橋虎蔵を推挙したので、八郎がまだ年若いとはいえ周囲が不思議がった。他にも門人が教授方に就いている。

▲この師範役の伊庭軍兵衛は義父となる秀俊(軍平)

父の軍兵衛秀業は安政5年(1858)のコレラ大流行の折、8月13日に病死、享年48。八郎はまだ16歳だった。

学問に励んでいた八郎も、剣だけではなく文芸にも秀でていた剣豪・宮本武蔵の墨絵を見て刺激され、養父となった軍平のもとで稽古に打ちこんで頭角を現し、伊庭の麒麟児などと異名を持ったという。

■将軍上洛の随従

元治元年(1864)正月に八郎は講武所剣術方として14代将軍徳川家茂に従い上洛する。

文久元年(1861)4月5日に幕府「奥詰」が新設される。軍兵は講武所師範役並、12月3日から奥詰となった。

元治元年(1864)正月には八郎も軍兵らと共に家茂に随従し上洛(前年の12月28日に浦賀から幕府艦の翔鶴丸で西航)。15日に家茂の供揃えとして入京するが、他に副長土方歳三率いる壬生浪士達の姿もあった。

八郎は二条城での将軍の御前試合に勝利し、銀造りの脇差等を拝領する程の腕前をみせた。

6月5日夜に新撰組が長州系浪士を池田屋で襲撃した時に八郎は大坂に居り、翌日に江戸へ帰る予定であった。池田屋事件の騒ぎで京への応援要請が届き、早駕篭で駆けつけるが、事件は収束した後で肩すかしとなった。14日に江戸へ向かう。

部屋住みであった八郎は9月7日に21歳の若さで新御番(近習番)に召出されて250俵を給される。松平駿河守組御書院番も拝命し、9月10日に奥詰侍衛となった。

■遊撃隊編入と伏見の戦い

三度目の上洛は長州再征のためで、大坂在中の慶応2年(1866)7月に家茂が他界し、一橋慶喜が将軍職を継ぐと職制改革が行われ各三組が廃止となる。

10月22日幕府親衛隊として「遊撃隊」発足。翌日、軍兵と三橋虎蔵らが入り、12月21日に八郎も遊撃隊に編入される。

慶応3年(1867)に遊撃隊は徳川慶喜の警固として従属し京へ上洛。

慶応4年(1868)正月3日の鳥羽伏見の変には幕軍今掘摂津守(元講武所師範役)に属して黒谷に先発する。この時八郎は26歳。

遊撃隊は伏見方面に突出し、八郎は伏見奉行邸前で自ら陣頭に進んで剣を振るったため胸部(もしくは腹部)に被弾してしまう。鎧(鎖帷子)のおかげで一命は取り留めたが吐血し一時危篤状態に陥った。

息を吹き返した八郎は淀の本隊に合流したが、4日に錦旗が翻り、8日夜に慶喜が大坂城を密かに脱して幕府艦開陽で東帰したため、八郎も江戸へ戻ることとなった。

■請西藩主林忠崇の脱藩から箱根関所占領まで

2月12日慶喜が恭順を示して上野に閉居すると、遊撃隊は慶喜護衛の水戸に赴く者と彰義隊へ加入する者で分かれ、更に八郎は人見勝太郎らと共に榎本釜次郎(和泉守、武揚)の艦隊に依って幕府回復に出ようとした。

旧幕府艦隊は館山(千葉県南部)沖に進めていたが、大総督府は4月11日の江戸開城と共に艦隊の引渡を要求し勝安房(海舟)ら旧幕臣の説得により榎本は品川に戻し一部を引き渡すこととなる。

八郎達は上総(千葉県内房)に上陸し4月28日に請西藩(現木更津市、一万石)藩主の林昌之助(忠崇)を説いて、忠崇は藩主自ら脱藩してまでして協力する。

閏4月3日に請西藩真武根陣屋を出陣。館山に向かって南下し上総・安房諸藩の脱藩兵を加え、共に駿河(静岡県)沼津での挙兵をめざして江戸湾を渡り12日に相模(神奈川県)真鶴港に上陸した。

一行は総勢300人近くとなり、八郎は二番砲兵隊長として第二軍の隊長となった。(人見が第一軍、林昌之助は第四軍を指揮する)

対して大総督府は沼津藩に遊撃隊らを解体させるよう命じ、また江戸からは田安中納言(徳川慶頼)の命で旧幕府首脳の大鑑察山岡鉄舟と石坂周造が抗戦を止めるよう説得に訪れた。

林忠崇と遊撃隊は上意をしたため、山岡らに託し、新政府軍総督府からの返書を待つ形で甲府(山梨県。沼津藩主が城代であった)で待機することとなる。

しかし期日を過ぎても返事は来ず、東の彰義隊壊滅の報を聞き新政府軍の包囲が強まるのを感じ取った人見が豪雨に乗じて第一軍を率いて箱根方面へ出陣する。

残る遊撃隊も箱根に移り5月20日に小田原藩の守る関所を占領した。

■山崎の激戦

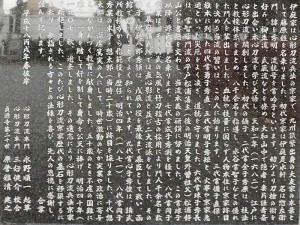

23日、一時和睦した小田原藩が裏切り、遊撃隊先鋒の伊庭隊100名が箱根湯本山崎で防戦の構えを取った。

保身の為に何度も意見が変わる小田原藩に対し八郎は「反覆再三怯懦千万堂々たる十二万石中復一人の男児なきか」と嘲笑したという。

26日に小田原方の兵の後に新政府軍の鳥取・長州・岡山・藤堂藩兵が続き、合わせて2500の大軍が三方面から山崎を攻撃。

伊庭隊は少数ながらも善戦するが、後方に控えていた新政府軍4藩が加勢すると数で圧され、八郎は疲弊の中、三枚橋の早川の流れに沿った所(松並木であったとも証言されている)で、味方を装って近づいた小田原藩士高橋藤太郎に左の手首を斬られた。高橋も伊庭に右手で切り伏せられる。(部下の坂田某が射殺したとも。尚、創作に多く登場する「坂田」鎌吉は上野の料理人出身だというが剣も相当にできたので八郎を慕っての従軍であった。実際に、鳥八十の料理の覚えにより潜伏中の嫌疑を回避した話を含め旧幕府史談会で従軍の様子を語ったのは「荒井」鎌吉名義である)

八郎は皮一枚まで斬られた左手を自ら噛締め血を吸うという凄絶な描写が語られているが、出血は止まらず、そのうえ腰部も被弾しており、遊撃隊岡崎隊士従者の重兵衛に背負われての無念の戦線離脱となる。

深夜0時頃に林忠崇旗下の請西藩士が居る峠に到り、忠崇が畑宿に医師を手配させたとみられる。ぶらさがっているだけの手首を切落として止血し縛った。

この時宿には小田原藩から援助禁止を命じられていたが、重体ながら強気に意識を保つ八郎の鬼気迫る姿に慄いた村人は無視することは出来なかったという。

各方面から追撃を受ける窮地に立たされた遊撃隊は箱根から熱海まで撤退し、網代に渡り榎本率いる艦で東に渡る。

八郎は蟠龍に乗ったが、重症のため開陽丸に移され、品川沖の病院船「旭丸」で篠原(藤原)医師に再手術を受ける。

旭丸を見舞った飯島半十郎によると、八郎は隻腕となっても銃を左肘に載せて構えて右手で引き金をひき、吊るした瓶を見事に撃ってみせたという。

■美香保丸難破と潜伏の日々

館山で再編成した遊撃隊らは東北へ向かい、八郎は横浜の外国病院で治療し数十日後に後を追う形となる。

8月19日深夜0時、旧幕府の軍艦開陽・回天・蟠龍・千代田形、運送船長鯨・神速・美香保(美賀保・美加保・三ヶ保)・咸臨の8艦に榎本やフランス陸軍教官ブリューネら2000人余名が乗り込み、奥羽越列藩同盟の盟主である仙台藩を目指して品川沖を抜錨。八郎は美香保丸に乗船した。

兵器を積みこんだ貨物船のため速力の遅い美香保は軍艦開陽に曳かれて進むが、21日旧鹿島洋(銚子沖)で暴風雨に遭って離散する。美香保は2本の曳綱が千切れて漂い、同じく流された蟠龍・咸臨は伊豆へ針路を変更。

26日鹿島灘から犬吠崎北まで押し流された美香保が犬吠崎北の黒生(くろばえ)海岸に座礁し破船。約6~700人乗船していたが、4、50名は溺死してしまった。

翌日伊庭らは艀船で銚子港に漂着。

北行し戦うことが出来ないのならばと潔く自決をしようとする八郎を中根淑(きよし)が止める。

中根の説得で持ち直した八郎は、遊撃隊を本山小太郎に任せ、鎌吉とも別れて、中根と他姫路藩士との3人で西の東金へ向かった。味噌商人等に変装して移動し、伊庭軍兵衛の門弟大河内一郎が居る上総を目指すが、大河内は官軍に抗って捕縛されたと聞く。

中根と八郎の友人である忠内氏を頼って八郎は上総中島(木更津)に潜伏し、中根は江戸に戻って北行準備に奔走する。

後に八郎は本山の導きで江戸の芝に移り、横浜太田町の通詞飯岡金次郎邸、そして米国公使館通詞・尺振八の英語塾(横浜の北方※地名)に入る。

その頃八郎は駿府で復権した徳川に仕えないかと誘われるが、官軍と関わることを好まずに断ったという。

八郎が残した古書(本山が八郎のために持って来たという)に、八郎が書いたとも思われる歌が書かれていた。

あめの日はいとゞこひしく思ひけり我がよき友はいづこなるらめ

時代創作ならここで八郎の馴染みの江戸吉原稲本楼(いなもとろう)の花魁小稲(こいな)の資金五十両の工面の場であろう。

■八郎の箱館入り、木古内の戦い

9月にかけて奥州諸藩は次々に降伏しており、榎本は新政府との調和のため、録も拠り所も失った旧幕臣達の手で蝦夷(北海道)を開拓し、朝廷と日本国土のために北方の警備にあたる事を構想して10月には仙台を離れ北航していた。

11月25日に八郎も尺振八の斡旋で本山と共に英国船に便乗し、28日夕刻に箱館に着く。※28日午後4時に「ソンライス」号が入港している

12月3日に八郎は遊撃隊が守備する松前(11月5日に奪取)へ発った。

箱館(函館)では選挙により総裁以下を決め、人見は松前奉行、八郎は歩兵頭並となった。

総裁に選ばれた榎本は早速蝦夷開拓に取り組もうと、その志を朝廷に奏聞するが、新政府はこれを無礼の申出として却下し国賊として追討に踏み切った。

翌明治2年(1869)、雪に閉ざされる時期を避け3月9日新政府軍は8艘の軍艦を品川から北征させる。

旧幕軍艦も箱館を出航するがここでも嵐に遭う。そして25日、強風を乗り越えた艦・回天が新政府艦隊を急襲し宮古湾海戦に突入。しかし艦長が甲賀源吾が新政府軍艦甲鉄からの速射砲に撃たれて崩れ、戦線を脱した回天は26日午後に箱館に帰航。

五稜郭では防備を固め、八郎率いる遊撃隊は陸軍隊、砲兵隊と共に400余人で松前に屯在し、福山城を守った。

4月8日に新政府艦隊が青森を出航。総勢2万5千人とも称せられる大軍が江差沖を過ぎ、翌日乙部の浜に投錨した。

松前から江差に衛兵を出すが、蝦夷以南の日本各地から集結した兵力には勝算もなく10日に引き揚げて一同福山城に籠る。

八郎は撤退達を叱咤し、城兵の士気を上げ夜襲を企てた。

11日夜、彰義隊の一隊を率い、沢録三郎が軍監に命じられる

10時頃に遊撃隊に円陣をつくらせ(遊撃隊頭取改役の岡田斧吉か)、中央で檄を飛ばして士気をあげ、八郎は自ら陣頭に立って江差に向けて進軍する。

遊撃隊が先陣をきった道中の砲撃による奇襲は成功し、暁4時頃に江良町付近の新政府兵を敗走させた。

押されるばかりの旧幕軍に八郎らのが一勝をもたらしたが、五稜郭陣営からは、五稜郭への通路の防衛線である福山城の守りに勤めてみだりに進撃をせぬようにと総裁から達しがあり、再び福山城に立て籠もることとなった。

17日に新政府軍が大挙して海陸から福山城を集中砲火。犠牲を出しながらも防戦に努めたが弾薬が尽きて吉岡まで退き、八郎らは福島に宿営した。この戦いで、今まで八郎と共に戦ってきた本山や岡田が戦死。

まてよ君冥土もともと思ひしに志はしをくるゝ身こそかなしき

…八郎が友の死を悼んで詠んだ詩とされる。

翌日、松前・江差から撤退した旧幕軍諸隊は福島を引き払って木古内(きこない)に宿陣。江差から五稜郭へ通じる要衝の地である。

19日に遅れていた一連隊を伊庭が迎えに行き、夜半に木古内に帰着。

進む時は陣頭、撤退時は殿をつとめてきた遊撃隊は、彰義隊、陸軍隊、砲兵隊と共に知内に留まり胸壁を守備した。

20日午前5時、不意に木古内方面で砲声が聞こえ、ただちに遊撃隊が出動。

江差間道から雪崩込むように襲いかかる新政府軍に旧幕軍は応戦し、遊撃隊に続き彰義隊、砲兵隊も駆けつけ挟撃する。

新政府軍に兵が宿に火をつけてまわり、八郎は怒りながら指揮をとった。白兵戦では隻腕で刀を振るったが、ついに胸部(左肩先、肩から腹部にかけて)を撃たれてしまう。

八郎は敵中放置を望むが周囲はそれを聞くわけにはいかず、他の負傷者と共に小舟を雇って箱館病院に送られた。

■八郎の最期

木古内で両軍引き分けたあとも五稜郭に迫る新政府軍を旧幕軍は善く食い止め、24日には箱館湾で海戦が行われ、陸軍奉行大鳥圭介が自ら500人を率いて野陣し、海上からの新政府艦隊の砲撃に苦戦すると総裁の榎本も応戦の為に五稜郭を出た。

しかし次々と新政府軍の援兵が加わるため疲弊していき、5月2日にはフランスの雇教師10名も見限って離脱し、4日の海戦で千代田が拿捕され、残る蟠龍と回天が6艦に立ち向かうが回天は汽缶(ボイラー)損傷で動力を失い浅瀬から砲撃に徹するしかない悪戦となった。

5月11日新政府軍の総攻撃が決行され陸海激戦となる。

八郎は五稜郭へ移っており、部下の鎌吉と心形刀流門人の五十嵐半平(半兵衛。降伏後は津山藩御預)らが看護したが降伏前の12日(もしくは降伏準備の16~17日の間)に死亡したと伝わる。満26歳。遺骸は城郭内に埋めたともされる(戊辰役函館戦争人名書)

* * *

最期の様子は自刃等、諸説ある。

・五稜郭内の病院で療養中に死亡

人見は、伊庭八郎氏は病院で3日後に斃ると記している。

元彰義隊の丸毛利恒は「伊庭八郎創(きず)に堪へずして目を怒らし拳を握り敵を罵りながら死す。死するに臨み歌を作る」と憤死を表現している。

・療養中に流れ弾にあたる

八郎の甥(伊庭孝)は八郎の死因を半兵衛と八郎部下の鎌吉から、五稜郭そばの民家で病臥にあった時、流れ弾が喉に命中して即死したと聞いている。

・服毒死

新撰組の田村銀之助は、八郎は湯の川移動を拒絶し、城内の部屋で榎本が「我々もすぐ後から行くから貴公は一足先に行ってくれ」と言って茶碗に満たしたモルヒネを陸軍隊長春日左衛門(銀之助の養父)と共にあおったと語っている。

※大鳥圭介によると春日左衛門は5月11日に大鳥のそばで小銃弾で撃たれ、1日か2日後に死亡している

荒井鎌吉は、砲声を聞き怒って起き上がろうとする八郎を医者が麻薬で精神を落ち着かせて安らぎながらの死を語っている。

* * *

13日には陸軍奉行並土方歳三を始め多くが戦死、松前奉行の人見も負傷する。最期まで奮戦した蟠龍・回天も力尽きた。

箱館病院長高松凌雲が新政府軍との仲介人となって榎本らに降伏を促す新政府の手紙を投じ、榎本は好意だけ謝したがまだ降伏は認めなかった。しかし15日に弁天台場降伏、16日早朝に千代ヶ岡台場が陥落し、五稜郭は孤立してしまう。

この日の午後、負傷者が湯ノ川湯ノ川温泉に運ばれる。一説に八郎はこの時に護送されてから死亡したともいう。

17日の決戦に際し和議を整え、18日に亀田で面接。五稜郭開城となった。

料理人であることを示したために捕縛を逃れた鎌吉が八郎の遺髪を携えて東京へ帰った物語も有る。

▲伊庭八郎の墓

「秀業次男秀俊養子俗称伊庭八郎 秀穎院清誉是一居士」「明治二年五月十二日」

実母マキと共に葬られている。墓碑に次男と書かれているのは養子の軍兵(八郎の養父となる)を先に数えているため。

家紋の糸輪に枷木紋(かせ木紋)が彫られている。

家紋の糸輪に枷木紋(かせ木紋)が彫られている。

維新後、伊庭家は静岡に安堵された旧徳川将軍家に従い、遠州横須賀に移住。

伊庭軍平は後に築地の講武所跡に設けられた海軍兵学校で剣を教授し故東伏見宮依仁親王にも剣を御指南申上げしばらく家職を勤める光栄を有した。明治19年頃(1886)に70余年で没する。

また明治34年(1901)東京市政批判のため東京市長・星享(ほし とおる)を刺した伊庭想太郎(猪朔、いさく)は軍兵衛の4男で八郎の末弟。榎本武揚が東京農学校を小石川に創設した時、校長に任じられるが、経営難に陥ると見放されたので、兄八郎が生前に榎本を意志の薄情な人と評したことを思い出し、兄の人の見る目の確かさを実感したと語る。

想太郎は明治4年(1871)に伊庭家を継ぎ、明治40年10月10日に獄中死している。

音楽評論家の伊庭孝は想太郎の養子(伊庭の分家から入る)にあたる。

永康山東正院貞源寺

貞源寺HP:http://www.teigenji.jp/

所在地:東京都中野区沼袋2-19-28

参考図書

・須藤隆仙『箱館戦争史料集 』

』

・直木三十五『日本剣豪列伝 』

』

・中里介山『日本武術神妙記 』

』

・伊庭八郎『征西日記』

・大鳥圭介『南柯紀行 』

』

・丸毛利恒『北洲新話』

・小杉雅三『麦叢録』

・本山荻舟『近世剣客伝 続』

・松波治郎『人と剣』

・小沢愛次郎『皇国剣道史 』

』

・安藤直方『講武所 』

』

※心形刀流が「しんけいとうりゅう」と読むのは誤りというご指摘がありましたので記事内の読みを「しんぎょう」に修正しました。ご指摘ありがとうございました。

家紋の糸輪に枷木紋(かせ木紋)が彫られている。

家紋の糸輪に枷木紋(かせ木紋)が彫られている。